Экспрессионизм как направление модернизма — справочник для студентов и школьников

- Причины развития экспрессионизма

- Экспрессионизм в живописи

- Экспрессионизм в литературе

- Яркие представители Экспрессионизма:

Экспрессионизм (от лат. expressio — выражение) — это течение европейского искусства начала 20-го века, которое существовало относительно недолго, примерно с 1905 по 1930 гг., но успело стать частью всемирной культуры, ярко проявив себя в живописи, музыке, поэзии.

Причины развития экспрессионизма

Исторические события этой эпохи (революции, Первая мировая война) наложили отпечаток и на искусство: экспрессионизм начал переосмысление человеческой жизни, провозгласив целью творчества субъективную интерпретацию реальности. Старое мировоззрение рухнуло, мир изменился, люди стали остро ощущать хаотичность и неустроенность своего существования. Возникла потребность в новом художественном методе, который смог бы выразить человеческие чувства. Цель экспрессионизма — наиболее ярко передать определенное переживание, эмоциональное состояние. Очень популярными были темы страха, боли, ужаса.

Цель экспрессионизма — наиболее ярко передать определенное переживание, эмоциональное состояние. Очень популярными были темы страха, боли, ужаса.

Экспрессионизм в живописи

Новое направление искусства зародилось в разных городах Германии и Австрии. Представители экспрессионизма постепенно начали отходить от канонов классицизма и рационализма, сделав акцент на передаче особенностей внутреннего мира творца. Дискутировали они и с импрессионистами, которые пытались по-особенному изображать предметы окружающего мира, в то время как экспрессионисты сосредоточились на выражении собственных эмоций.

Члены группы «Мост», основанной в 1905 г., утверждали, что импрессионизм крайне поверхностно передает сложные психологические состояния и настаивали на осмыслении более сложных вопросов бытия. Полотна новых художников наполнялись чувством безысходности, бессмысленности.

В 1912 г. В. Кандинский основал группу «Синий всадник». Произведения членов этого объединения были уже более спокойными, умеренными. Жизнь начала возвращаться в прежнее русло. С приходом к власти нацистов экспрессионизм и вовсе подвергся резкой критике и был фактически под запретом: художников обвиняли в несовершенности, неэстетичности, отсутствии вкуса.

Жизнь начала возвращаться в прежнее русло. С приходом к власти нацистов экспрессионизм и вовсе подвергся резкой критике и был фактически под запретом: художников обвиняли в несовершенности, неэстетичности, отсутствии вкуса.

Экспрессионизм в литературе

В сфере литературной деятельности экспрессионизм выступал как часть модернизма. Господствовал он в немецкоязычных странах. Самые яркие представители нового течения — Франц Кафка, Карел Чапек, Георг Тракль, в России — Леонид Андреев, Евгений Замятин. Немецкий литературный экспрессионизм находился под колоссальным влиянием французского и немецкого символизма (главным образом это Шарль Бодлер и Артюр Рембо).

Отличительной чертой их произведений стало стремление донести до читателя реальность описываемых ощущений. Многочисленные описания сновидений, заинтересованность в абсурдном изображении происходящего, игра со смыслами, постепенное пробуждение тревоги и ужаса, пророческие галлюцинации — словом, писатель-экспрессионист не был сторонним наблюдателем, а позволял своей фантазии работать максимально активно, пребывая в состоянии некого аффекта, катарсиса.

Заключение

В качестве вывода можно отметить, что экзистенциализм стал течением модернизма, особенно ярко проявившись в начале прошлого века как отклик на события внешнего мира. Экспрессионисты стремились к крайнему индивидуализму, полету мысли, эмоциональности. Со временем это направление утратило свое влияние из-за нечеткости эстетических принципов и канонов. Тем не менее, оно возродилось в 80-е гг. в виде неоэкспрессионизма (США, Англия, Франция, Италия).

Яркие представители Экспрессионизма:

Франц Кафка

Карел Чапек

Евгений Замятин

Фриц Блейль

Эрнст Людвиг Кирхнер

Эдвард Мунк

Статьи на тему:

Модернизм, как форма культуры

Кубизм, как направление модернизма

Футуризм, как направление модернизма

Дадаизм, как направление модернизма

Абстракционизма, как направление модернизма

Сюрреализм, как направление модернизма

Физика

166

Реклама и PR

31

80

Психология

72

Социология

7

Астрономия

9

Биология

30

Культурология

86

Экология

8

Право и юриспруденция

36

Политология

13

Экономика

49

Финансы

9

История

16

Философия

8

Информатика

20

Право

35

Информационные технологии

6

Экономическая теория

7

Менеджент

719

Математика

338

Химия

20

Микро- и макроэкономика

1

Медицина

5

Государственное и муниципальное управление

2

География

542

Информационная безопасность

2

11

Безопасность жизнедеятельности

3

Архитектура и строительство

1

Банковское дело

1

Рынок ценных бумаг

6

Менеджмент организации

2

Маркетинг

238

Кредит

3

Инвестиции

2

Журналистика

1

Конфликтология

15

9

История и нюансы киноискусства Дадаизм как направление модернизма Абстракционизм как направление модернизма Европейская культура XX века Романтизм в культуре XIX века

Узнать цену работы

Узнай цену

своей работы

Имя

Выбрать тип работыЧасть дипломаДипломнаяКурсоваяКонтрольнаяРешение задачРефератНаучно — исследовательскаяОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерскаяНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация в ВАКПубликация в ScopusДиплом MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругоеПодпишись на рассылку, чтобы не пропустить информацию об акциях

Экспрессионизм по-ленинградски: от Траугота до Тимура Новикова.

Гид по важной выставке Русского музея

Гид по важной выставке Русского музеяИскусство

В Русском музее открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века» — взгляд под необычным ракурсом на художников в диапазоне от автора «Разорванного кольца» Константина Симуна до Тимура Новикова. Специально для «Собака.ru» гид по выставке подготовил сотрудник Отдела русской культуры Государственного Эрмитажа Георгий Соколов.

Татьяна Глебова. В блокаду. 1942

Пелагея Шурига. Мексика, 1971.

Что такое экспрессионизм?

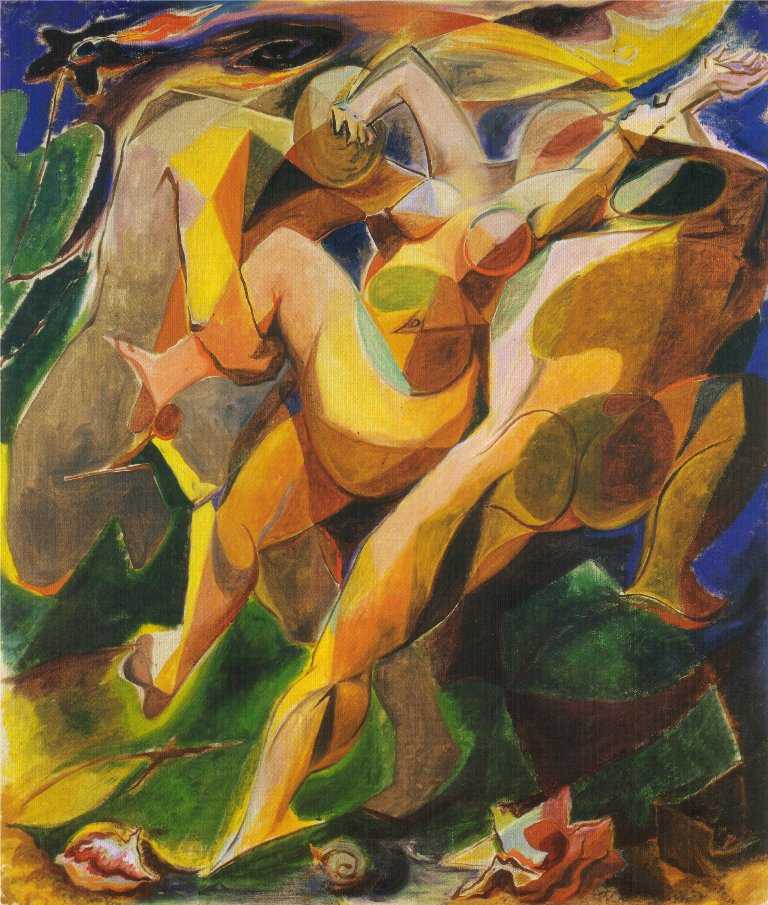

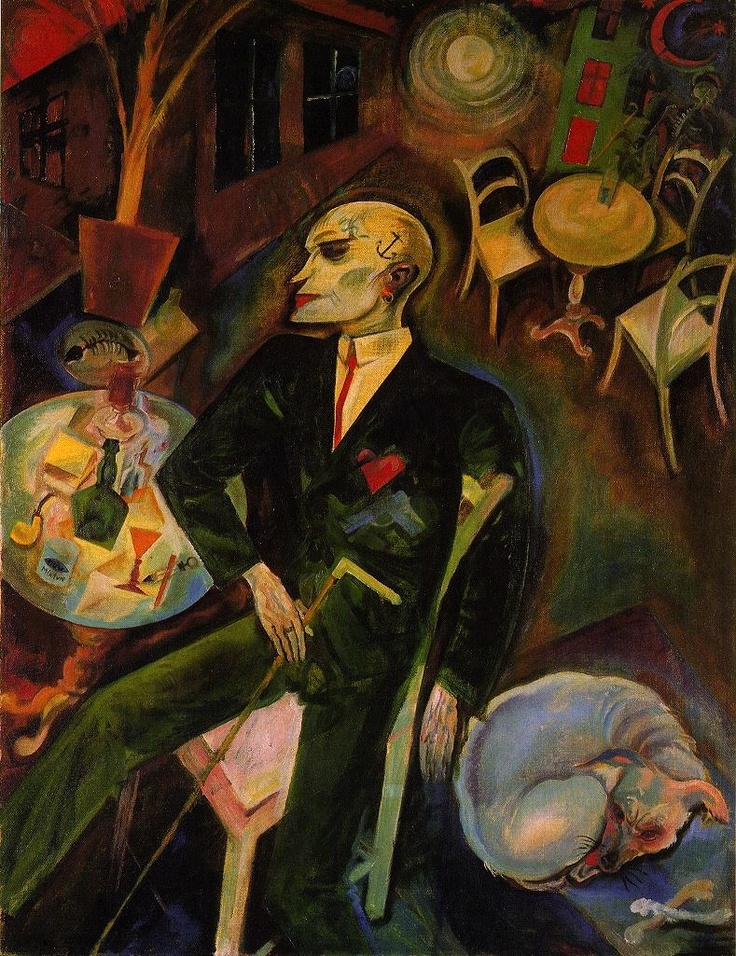

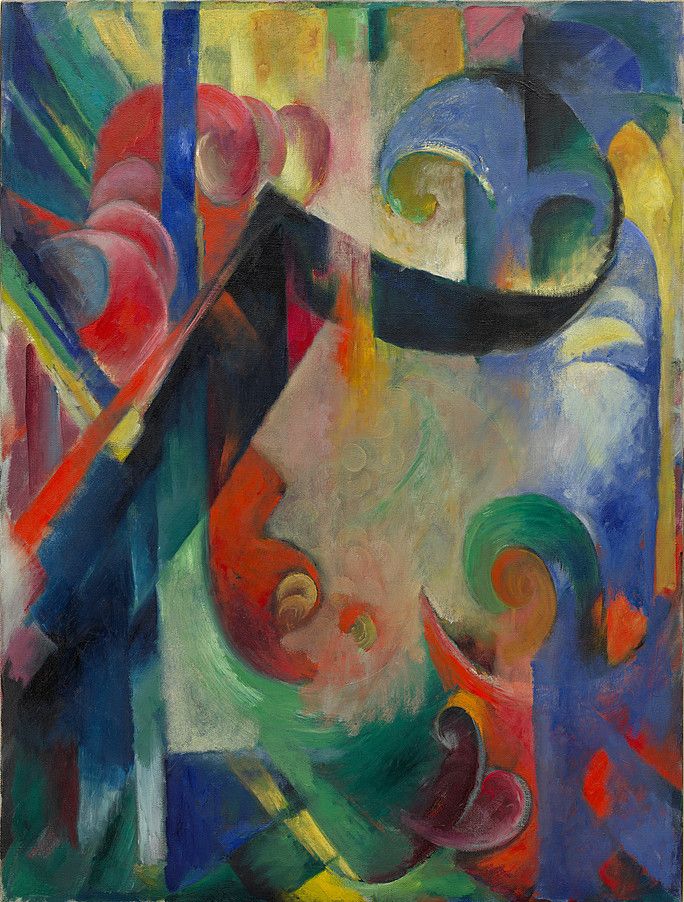

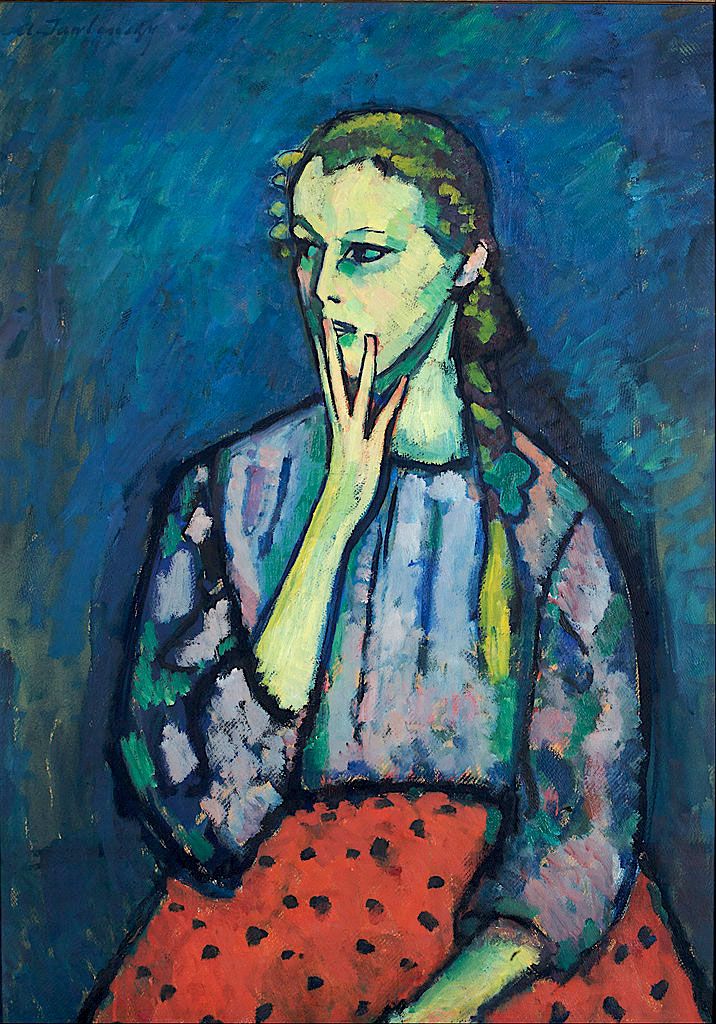

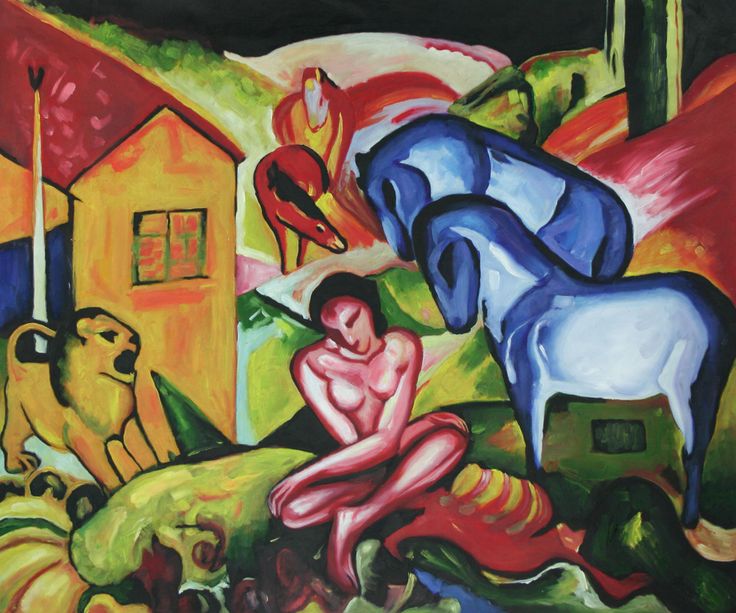

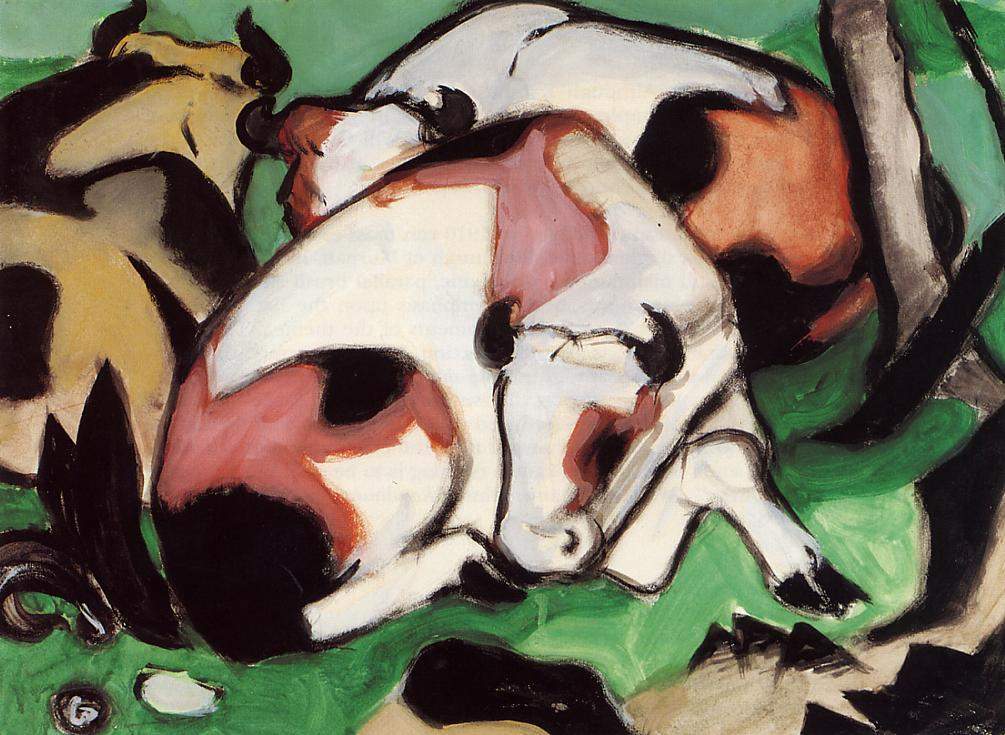

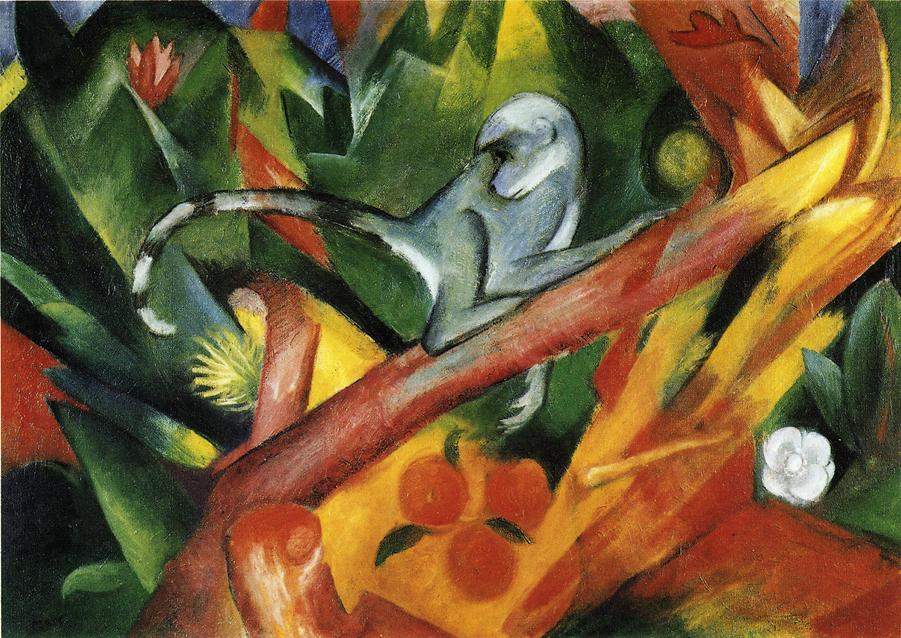

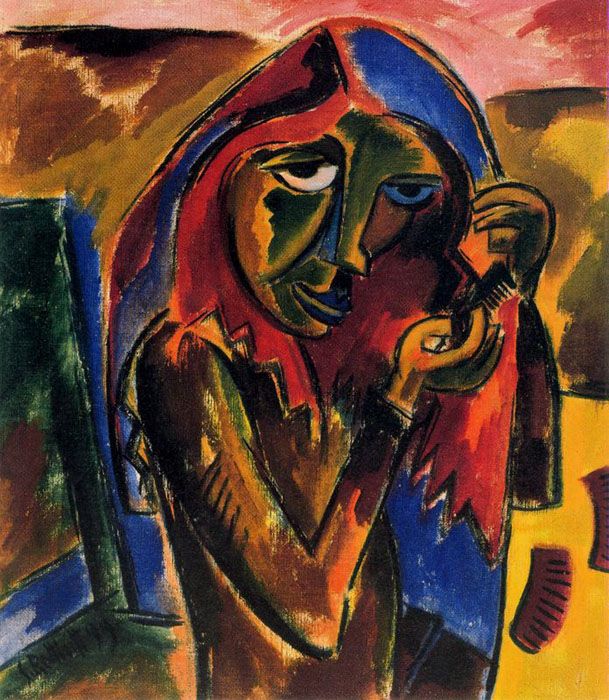

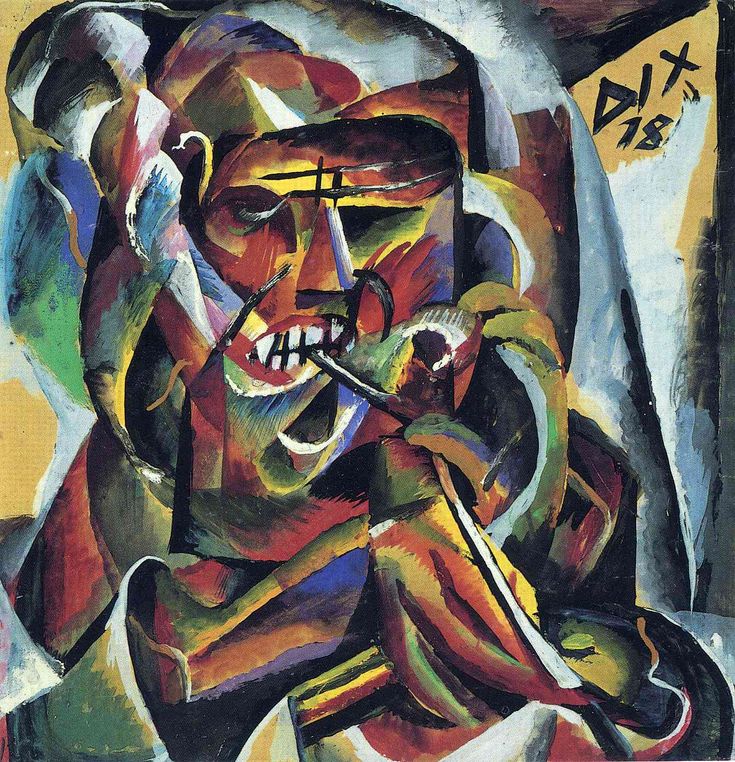

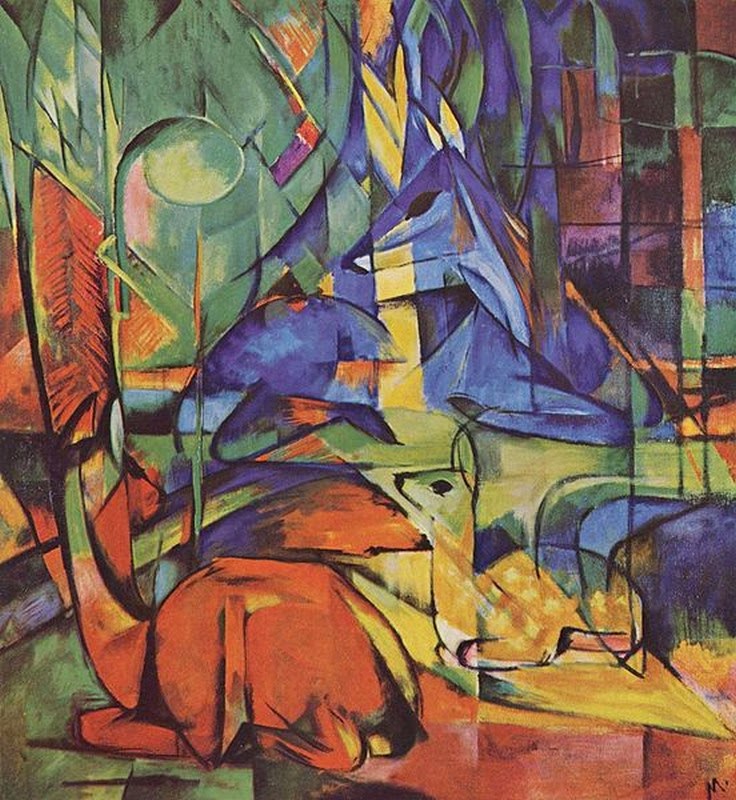

Если исходить из формальных, академических категорий, то экспрессионизм – это в первую очередь искусство немецкоязычных художников 1900-1920-х годов. От групп «Мост» и «Синий Всадник», от ярких, напряжённых красок и сказочных зверей Эрнста Людвига Кирхнера и Франца Марка. От вызывающе разъятой, эксгибиционистской телесности Эгона Шиле – и до угрюмо-устрашающих ветеранов Первой Мировой и причудливо угловатых, нервных представителей богемы Веймарской республики с холстов Отто Дикса, Кристиана Шада, Георга Гросса. Есть еще и абстрактный экспрессионизм, для которого, в отличие от ровных форм геометрической абстракции, характерны переменчивые и неясные пятна, линии и точки — как на полотнах Василия Кандинского или Джексона Поллока.

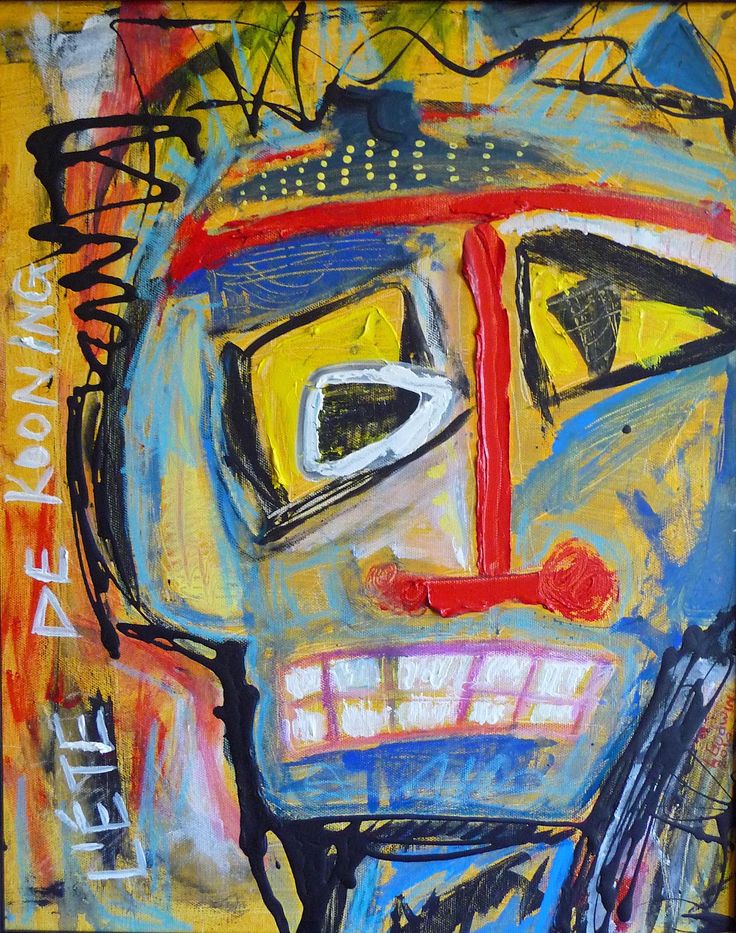

Есть еще и абстрактный экспрессионизм, для которого, в отличие от ровных форм геометрической абстракции, характерны переменчивые и неясные пятна, линии и точки — как на полотнах Василия Кандинского или Джексона Поллока.

Коротко говоря, экспрессионизм – про явственно, открыто, сильно и эффектно выраженные эмоции: персонажей, пейзажа — как природного, так и городского, или самого художника. Например, важны потаённые и явные страхи, посттравматические состояния, которые после Первой Мировой впервые были описаны всерьёз. Кроме того, экспрессионизму свойственна размашистая, лихая манера письма и интенсивные, «неприродные», неестественные цвета, гипертрофированная телесность, вкрадчивая абсурдность триллера и иногда даже хоррорные бу-эффекты.

Владимир Стерлигов. Здравствуйте. Автопортрет. 1967

Н.С.Гончарова. Прачки. 1911. Работа была показана на выставке «Экспрессионизм в русском искусстве»

Что общего у такого понимая экспрессионизма с ленинградским искусством середины – второй половины ХХ века?

В России/СССР вообще не было экспрессионизма как «исторического этапа развития искусства», синхронного описанному выше. На недавней выставке в Русском музее «Экспрессионизм в русском искусстве» к экспрессионизму приписали всё, что содержит яркие цвета и лихо написано: от Гончаровой до Шагала — и проект оказался неубедительным. Выставка, которая открылась сейчас – авторский кураторский и исследовательский проект Екатерины Андреевой, автора известных книг «Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века» и «Тимур. «Врать только правду!»» о Тимуре Новикове.

На недавней выставке в Русском музее «Экспрессионизм в русском искусстве» к экспрессионизму приписали всё, что содержит яркие цвета и лихо написано: от Гончаровой до Шагала — и проект оказался неубедительным. Выставка, которая открылась сейчас – авторский кураторский и исследовательский проект Екатерины Андреевой, автора известных книг «Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века» и «Тимур. «Врать только правду!»» о Тимуре Новикове.

Андреева давно занимается ленинградским неофициальным искусством, и вот сейчас наконец собрала его в комплекс, окрещённый ею на открытии «Ленинградской школой». Школа состоит из десятков или даже сотен очень разных художников, работавших с 1940-х годов и вплоть до конца 1980-х. Их невозможно объединить стилистически или какими-то ещё традиционными способами, но очень подходящей для них рамкой оказывается экспрессионизм, понятый не только и не столько как стиль, сколько как образ существования художника в искусстве.

Георгий Траугот — На Съезжинской улице, 1957.

Шолом Шварц — Натюрморт со скрипкой, 1985

Александр Арефьев. Фойе, 1954

Во-первых, ленинградские художники указанного времени были в основном неофициальными – теми, кто по тем или иным причинам отказался работать соцреалистически и был вынужден принять маргинальный статус. Ведь если ты не член Союза Художников (а кто примет туда всех этих модернистов?), то у тебя нет ни мастерской, ни возможности покупать краски и холсты, ни даже официального статуса художника. То есть выбирая свободу творчества, поступались социальной свободой. Этот экзистенциалистский героический выбор – уже экспрессионизм.

Во-вторых, ковалось ленинградское искусство в блокаду. В эти годы работали и представители старшего поколения, учителя будущих нонконформистов и старшие из их представителей (на выставке можно найти работы В. Пакулина, А. Русакова, Г. Траугота, Т. Глебовой). Тогда же выбрали путь художников некоторые из родившихся на рубеже 1920-1930-х – в первую очередь А. Арефьев, Р. Васми, В. Шагин (отец «митька» Дмитрия Шагина) , Ш. Шварц, В. Громов, те, кого позже назовут «Арефьевский круг». Их искусство поневоле оказалось энергичным, брутальным, грубым, резким – и по сюжетам, и по манере.

Арефьев, Р. Васми, В. Шагин (отец «митька» Дмитрия Шагина) , Ш. Шварц, В. Громов, те, кого позже назовут «Арефьевский круг». Их искусство поневоле оказалось энергичным, брутальным, грубым, резким – и по сюжетам, и по манере.

Выбирая свободу творчества, неофициальные художники поступались социальной свободой. Этот экзистенциалистский героический выбор – уже экспрессионизм.

Эти два вступительных барьера, через которые проходили все, кто так или иначе становился свободным художником в Ленинграде второй половины ХХ века, маргинальность существования и суровые испытания раннего периода жизни, привели к тому, что экспрессионистская составляющая оказалась неизбежна практически для всех. В то же время, ряд специфических особенностей места-времени определил оригинальность ленинградского экспрессионизма, его непохожесть на другие школы и направления. В первую очередь, это сплав экспрессии и классичности, который, как и вся описанная традиция в целом, оказался достаточно явно представлен на выставке.

Тимур Новиков. Аэропорт, 1983.

Алесандр Арефьев. Прометей. 1965.

Борис Ермолаев. Подготовка к параду, 1947.

Как устроена выставка

Экспозиция состоит из нескольких залов анфилады третьего этажа Мраморного дворца. Начинается она с пролога – яркий «Аэропорт» (1983 год) Тимура Новикова, один из главных шедевров 80-х, встречает зрителя вместе с тихими и лирическими фотографиями Ленинграда, выполненными Борисом Смеловым и Борисом Кудряковым. В дальнейшем залы обозначают разделы: «Экспрессионизм городской жизни», «абстрактный экспрессионизм», «школы ленинградского искусства», «хоровая картина», «мистический экспрессионизм», «неоэкспрессионизм 1980-х».

Зал, отведённый «городской жизни» – самый интенсивный и большой, здесь представлено больше всего художников и разных стилей. Петербург/Ленинград, по замечанию Екатерины Андреевой, стал в ХХ веке местом урбанистической катастрофы. Зал начинается с «Прометея» Александра Арефьева – сгустка ревущей материи, одного из предельно экспрессивных произведений.

Владимир Шинкарев. Один танцует. 1988

Константин Симун. Пьета. 1989-1990.

Михаил Шемякин. Жандарм, 1960.

Любопытная особенность — залы, наполненные многоголосьем авторов, которые объединены некоторыми общими тематическими чертами, перемежаются персональными или почти персональными. В зале абстрактного экспрессионизма можно увидеть редкий подбор шедевров Евгения Михнова-Войтенко, выдающегося художника, которого (пока?) мало в постоянных музейных экспозициях, отдельный зал отведён «хоровой картине» Соломона Россина, почти отдельный – «Двум хайвеям» Бориса Кошелохова, целая стена последнего зала завешана работами Владимира Шинкарёва. Ещё один монографический комплекс – скульптуры Константина Симуна, который выступил, по словам всё той же Андреевой, камертоном ленинградского искусства, удивительно соотносясь с самыми разными и непохожими друг на друга художниками.

Эти персональные акценты помогают продемонстрировать, что в ленинградском искусстве можно найти не только яркую своеобычность и многообразие, но и значительных мастеров, художников, чьё место в истории мирового искусства не должно подвергаться сомнению. Да и выставка в целом должна способствовать пониманию того, что «Ленинградской школе» пора бы уже отвести изрядную нишу в глобальном нарративе об искусстве ХХ века. Но, вероятнее всего, кристаллизация этого понимания – впереди.

Владимир Шагин, «Алый трамвай», 1956 год

Трамвай – поэтический петербургский образ, который изначально восходит к Николаю Гумилёву («Заблудившийся трамвай», 1920), но в творчестве ленинградских художников этот образ явился транзитом через стихотворение Роальда Мандельштама «Алый трамвай» 1955 года. Роальд был другом художников «Арефьевского круга», полноправным участником ОНЖ — Ордена Непродающихся Живописцев, как они себя называли. Его стихи были пронизаны не только проникновенными переживаниями городского пространства, они словно связывали советский глухой, задавленный властями, закупоренный город с тем Петербургом-Петроградом, которым он был в Серебряном веке.

Евгений Михнов-Войтенко, «Тюбики», 1957–1959 годы

Михнов-Войтенко – крупнейший художник-абстракционист, в искусстве которого часто ошибочно видят вариацию на тему ouvre Джексона Поллока. Однако представленные на выставке работы из серии «Тюбик», композиции «Рукопожатие» (о ней речь ниже), «БезДна», «Квадрат» показывают всю широту его творческих экспериментов и совершенную оригинальность.

«Тюбики» это полиптих из примерно восьми крупноформатных работ, как определила эту серию куратор Екатерина Андреева. Одновременно с главными тогдашними новаторами — Робертом Раушенбергом, Фрэнком Стелла, Ивом Кляйном — Михнов создаёт собственную совершенно оригинальную, граффитистскую технику: наносит краску на холст, выдавливая её прямо из тюбиков (отсюда и название серии). Это нечто среднее между абсолютной абстракцией и перенесённым на холст фрагментом процессов живой жизни: здесь и символические слова-образы («лик», «лимфа», «двое», «вместе»), и обрывки туманных слов и буквосочетаний, и причудливые абстрактные элементы, и вполне антропоморфные, хоть и примитивистские, сценки.

Евгений Михнов-Войтенко, «Рукопожатие», 1961 год

К тому же периоду жизни художника относится и «Рукопожатие». Оно выполнено нитроэмалью – это промышленная краска, застывающая быстрее, чем масло. Часто свои работы нитроэмалью Михнов на короткое время поджигал, чем достигал непредсказуемости смешения красок. Однако «Рукопожатие» сделано совсем иначе: краска наброшена на картон двумя резкими, мощными, широкими движениями. Красный и чёрный сливаются, оставаясь отдельными друг от друга. Их мощное взаимодействие создаёт тот смысловой эффект, который —избыточно — подчёркнут названием. Тема встречи, поиска родной души, взаимопонимания – одна из важнейших для искусства Михнова-Войтенко и для культуры ХХ-XXI веков в целом.

Константин Симун, «Матрос», 1961 год

Симун, как известно – автор монумента «Разорванное кольцо», главной и по сути единственной минималистской публичной скульптуры советского времени. Художник оказался синхронен и созвучен в этой работе тому, что делали в те же годы за много тысяч километров самые модные и смелые авторы, такие, как Ричард Серра. На выставке очень хорошо видно, что искусство Симуна строится, как и вся ленинградская школа, на сопряжении экспрессионизма с классицизирующими компонентами. В данном случае таким компонентом выступает статика и самоочевидность минимализма, разрыхляемая, разъедаемая экспрессией материала.

В «Матросе» миметическая основа, вполне «похоже» воспроизводящее некое условное, обобщённое лицо, разрушается деформацией металла. Материал – «низкий», не такой, из которого обычно изготавливаются прекрасные скульптуры «высокого искусства», это не бронза и не мрамор. Эта жизненная, бытовая тривиальность материала, его «ветхость», коррозийность и представляет собой основную линию напряжения не только в творчестве Константина Симуна, но и во всём ленинградском искусстве.

Александр Арефьев, «Художник, рисующий ночью», 1972–1974 годы

Арефьев – один из самых ярких и значительных представителей «ленинградской школы», автор бруталистских, энергичных и экспрессивных произведений. В 1940-1950-е он писал подсмотренных в бане женщин: полных, иногда нелепых, но всегда поразительно живых. В 1960-е обратился к античным сюжетам, именно тогда возникли «Прометей», «Прокруст» и другие шедевры предельно напряжённой, бурной телесности. В 1970-е годы искусство Арефьева снова переменилось. Тёмное, мистическое видение мира (во многом, вероятно, связанное с открытием им для себя наследия Филонова) выразилось в «Павле Первом».

В «Художнике, рисующем ночью» изображён типичный для арефьевцев Петербург – непарадный, нецентральный, полуразрушенный и полузаброшенный. Художник, выдвинутый на зрителя, прячется и вовсе за гаражами, то есть на первом плане оказываются задворки. Чуть поодаль – яркие шары света и неотчётливая толпа людей. Художник им в какой-то мере романтически противопоставлен, но с другой стороны, планы распределены так, что заглавный герой будто вне действия, а толпа – словно на освещённой сцене. Возможно, наш художник – визионер, населяющий призрачное ночное пространство города странными и яркими видениями.

Возможно, наш художник – визионер, населяющий призрачное ночное пространство города странными и яркими видениями.

Соломон Россин, «Поэт», 1977 год

Россин (настоящее имя Альберт Соломонович Розин) – единственный художник в советском неофициальном искусстве, который работал «на территории оппонента», то есть – в жанре исторической (или «хоровой», согласно выставочной экспликации) картины. Он писал сцены из русской истории, причём интересовался и XVIII веком, и теми событиям века двадцатого, о которых соцреалисты не упоминали. Впрочем, на выставке он представлен несколько иными работами – внешне повседневными, но по сути как раз неумолимо отражающими экспрессионистскую абсурдность жизни. Сюжет таких произведений, как этюд к картине «Глазами хрюка» или «Переезд» может быть предельно банализирован или и вовсе сведён к минимуму событий, но они выглядят, как притчи.

В «Поэте» ярко проявляется наивистский экспрессионизм Соломона Россина. Наивен не только художественный язык автора, но и часто – его персонажи. Они смотрят на зрителя открыто и предельно искренне, их лица открыты. Это не историческая картина в том смысле, что сюжет её не связан с прошлыми событиями. Но здесь изображён не просто поэт – моделью послужил легендарный Виктор Кривулин, один из главных «подпольных» поэтов и писателей Ленинграда, символ и воплощение андеграунда. Таким образом, картина одновременно изображает историческое лицо – и метонимический образ ленинградской подпольной культуры.

Они смотрят на зрителя открыто и предельно искренне, их лица открыты. Это не историческая картина в том смысле, что сюжет её не связан с прошлыми событиями. Но здесь изображён не просто поэт – моделью послужил легендарный Виктор Кривулин, один из главных «подпольных» поэтов и писателей Ленинграда, символ и воплощение андеграунда. Таким образом, картина одновременно изображает историческое лицо – и метонимический образ ленинградской подпольной культуры.

Олег Котельников, «Всадник», 1982 год

Памятник Петру Первому – бесспорный символ Петербурга, эмблема, знак, который не только всем знаком, но и мог уже стать приевшимся, привычным, обыденным. Он, помимо прочего, давно апроприирован официозной культурой внутри целого комплекса пушкинских образов. Лихая и мощная живопись Олега Котельникова – совсем о другом Петре. Грубая, яростная, непропорциональная фигура, прямая нога, резко расставленные руки, нарисованные будто неуклюже. Конь слишком мал для такого огромного седока, но при этом хищно ощерен. Это брутальный и свободный образ, заставляющий совсем иначе взглянуть на Петра, вспомнить и его крутой нрав, и мощную волю, предумышлившую на мёртвом месте город – тот самый, который на картине за спиной у героя. Ну и конечно нельзя не увидеть, что котельниковский Пётр – не памятник, а вполне живое действующее лицо. Вероятно, основатель осматривает город, проверяя, всё ли в порядке.

Это брутальный и свободный образ, заставляющий совсем иначе взглянуть на Петра, вспомнить и его крутой нрав, и мощную волю, предумышлившую на мёртвом месте город – тот самый, который на картине за спиной у героя. Ну и конечно нельзя не увидеть, что котельниковский Пётр – не памятник, а вполне живое действующее лицо. Вероятно, основатель осматривает город, проверяя, всё ли в порядке.

Тимур Новиков, «Ленинградский пейзаж», 1982 год

Тимур, начинавший, как нонконформист, впоследствии стал совершенно внеположен традиционной оппозиции «официальное – неофициальное». Но в начальный период своего творчества, который как раз замыкается пейзажем, показанным на выставке, он сочетал в своём искусстве продолжение ленинградских экспрессионистских традиций и новую экспрессию. Ленинград Тимур показывал всяким, чаще всего – фрагментами, уголками, как и предшественники. Но в этой работе он явно стремился к тому, чтобы охватить весь город целиком. Для этого был выбран самый «репрезентативный» вид – тот, который открывается, если встать посреди Троицкого моста лицом к Васильевскому острову. Художник разворачивает панораму параллельно горизонту, создавая предельно узнаваемый образ – и при этом предельно знаковый. Петербург здесь обозначен, он явлен целиком через этот «горизонтальный срез».

Художник разворачивает панораму параллельно горизонту, создавая предельно узнаваемый образ – и при этом предельно знаковый. Петербург здесь обозначен, он явлен целиком через этот «горизонтальный срез».

Впоследствии пейзажи Тимура станут вначале похожими на карту: «вид сверху», состоящий из кубиков и прямоугольников. Ещё чуть позже появятся «Горизонты», где соединение двух пространств будет решать пейзажную драматургию. Но именно «Ленинградский пейзаж» окончательно утвердил семантическую и концептуальную природу всё ещё предельно экспрессивного искусства Тимура Новикова.

Текст: Георгий Соколов

Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века

Русский музей, Мраморный дворец

до 9 марта

Следите за нашими новостями в Telegram

Автор:

Александра Генералова,

Экспрессионизм, введение – Smarthistory

Эрнст Людвиг Кирхнер, Лежащая обнаженная перед зеркалом, 1909–1910, холст, масло, 83,3 x 95,5 см (Музей Брюкке, Берлин) зелень бликует, а грубые мазки становятся более зловещими, чем дольше вы смотрите на них. Картины, подобные этой, в которых художник использует цвет, линии и визуальные приемы, чтобы вызвать сильную реакцию у зрителя, датируются началом двадцатого века, но продолжают выразительные традиции, которые можно найти на протяжении всей истории искусства (см., например, работы Франсиско Гойи). . Однако, когда он пишется с заглавной буквы «экспрессионизм», этот термин более конкретно относится к художественному направлению, которое стало популярным во всей Европе в начале двадцатого века. Как и многие категории в истории искусства, экспрессионизм не был придуман самими художниками. Впервые он появился около 1910 как способ классификации произведений искусства, которые имеют общие стилистические черты и, казалось, подчеркивают эмоциональное воздействие, а не описательную точность. По этой причине такие художники, как Эдвард Мунк, находятся на грани между постимпрессионистскими событиями в живописи конца 19 века и экспрессионизмом начала 20 века. Точно так же фовисты во Франции демонстрировали аналогичные характеристики в своей работе и часто связаны с экспрессионизмом.

Картины, подобные этой, в которых художник использует цвет, линии и визуальные приемы, чтобы вызвать сильную реакцию у зрителя, датируются началом двадцатого века, но продолжают выразительные традиции, которые можно найти на протяжении всей истории искусства (см., например, работы Франсиско Гойи). . Однако, когда он пишется с заглавной буквы «экспрессионизм», этот термин более конкретно относится к художественному направлению, которое стало популярным во всей Европе в начале двадцатого века. Как и многие категории в истории искусства, экспрессионизм не был придуман самими художниками. Впервые он появился около 1910 как способ классификации произведений искусства, которые имеют общие стилистические черты и, казалось, подчеркивают эмоциональное воздействие, а не описательную точность. По этой причине такие художники, как Эдвард Мунк, находятся на грани между постимпрессионистскими событиями в живописи конца 19 века и экспрессионизмом начала 20 века. Точно так же фовисты во Франции демонстрировали аналогичные характеристики в своей работе и часто связаны с экспрессионизмом.

Эрнст Людвиг Кирхнер, Manifesto , 1906 г., гравюра на дереве, 28,8 x 22,2 см, Künstlergruppe Brücke, Дрезден

Экспрессионизм в Германии

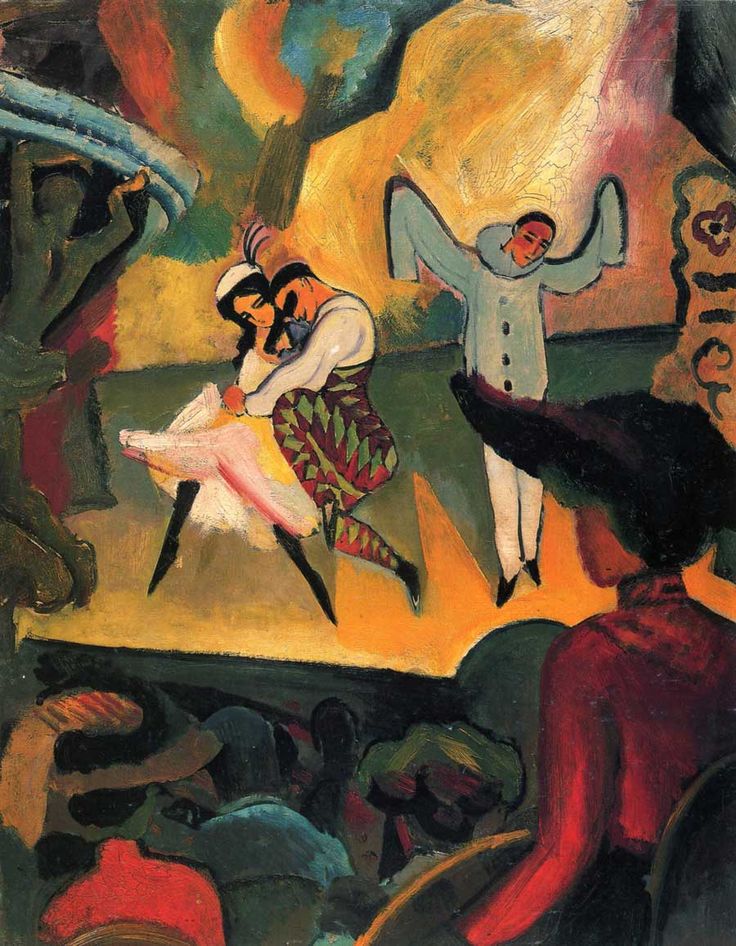

Хотя многих художников начала двадцатого века можно с уверенностью назвать экспрессионистами, две группы, возникшие в Германии, Die Brücke (Мост) и Der Blaue Reiter (Синий всадник), являются одними из самых известных и помогите определиться со стилем. Отчасти под влиянием духовных интересов романтизма и символизма эти художники отошли от идеализированных фигур и гладкой поверхности академической живописи XIX века, которые можно увидеть, например, в картинах Лоуренса Альма-Тадема. Вместо того, чтобы изображать видимую внешность своих героев, они стремились выразить через свое искусство глубокие эмоциональные переживания. Немецкие экспрессионисты, как и другие европейские художники того времени, черпали вдохновение в так называемых «примитивных» источниках, которые включали африканское искусство, а также европейское средневековое и народное искусство и другие, не обученные западным художественным традициям. Для экспрессионистов эти источники предлагали альтернативы устоявшимся традициям европейского искусства и подсказывали более аутентичный творческий импульс.

Для экспрессионистов эти источники предлагали альтернативы устоявшимся традициям европейского искусства и подсказывали более аутентичный творческий импульс.

Die Brücke

В 1905 году четыре молодых художника, работавшие в Дрездене и Берлине, объединились, назвав себя Die Brücke (Мост). Во главе с Эрнстом Людвигом Кирхнером группа хотела создать радикальное искусство, которое могло бы обратиться к современной публике, которую они охарактеризовали как молодую, жизнерадостную и городскую. Название Die Brücke, взятое из произведений Фридриха Ницше, немецкого философа девятнадцатого века, описывает их желание служить мостом от настоящего к будущему. В то время как у каждого художника был свой собственный стиль, искусство Die Brücke характеризуется яркими, часто произвольными цветами и «примитивной» эстетикой, вдохновленной как африканским, так и европейским средневековым искусством. В их работах часто обращались к современным городским темам отчуждения и беспокойства, а также к сексуально заряженным темам в изображениях обнаженной женщины.

Эрих Хеккель, Fränzi Reclining , 1910, гравюра на дереве, 35,6 x 55,5 см (Музей современного искусства)

Их первая выставка состоялась в демонстрационном зале ламповой фабрики в Дрездене в 1906 году, для которой они опубликовали программу гравюры на дереве, отражающие их интерес к более ранним традициям немецкого искусства. Во вступительном листе (слева вверху) Киршнер четко обозначил революционные намерения группы. Он провозгласил:

С верой в прогресс и в новое поколение творцов и зрителей созываем вместе всю молодежь. Будучи молодыми, мы несем будущее и хотим создать для себя свободу жизни и движения против давно установившихся сил старшего поколения. 1

Этот оптимизм был недолгим. Внутренние ссоры привели к распаду группы в 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны.

Василий Кандинский, обложка Der Blaue Reiter Almanac , Piper Verlag, Мюнхен, 1912 г. Galerie Thannhausen в 1911 году до начала Первой мировой войны в 19 году. 14. Созданная в качестве альтернативы предыдущей группе Кандинского, более консервативной Neuen Künstlervereinigung München (Ассоциация новых художников Мюнхена или NKVM), Die Blaue Reiter получила свое название от мотива лошади и всадника, часто используемого одним из основателей Василием Кандинским.

14. Созданная в качестве альтернативы предыдущей группе Кандинского, более консервативной Neuen Künstlervereinigung München (Ассоциация новых художников Мюнхена или NKVM), Die Blaue Reiter получила свое название от мотива лошади и всадника, часто используемого одним из основателей Василием Кандинским.

Этот мотив появился на обложке Альманаха «Синий всадник» (слева), вышедшего в мае 1912 года, и отражает интерес Кандинского к средневековым традициям и народному творчеству его русской родины. В отличие от Die Brücke, чьи сюжеты были физическими и прямыми, Кандинский и другие художники Die Blaue Reiter исследовали духовное в своем искусстве, которое часто включало символизм и намеки на эфирные проблемы. Они думали, что эти идеи могут быть переданы напрямую через формальные элементы цвета и линии, которые, подобно музыке, могли вызвать эмоциональный отклик у зрителя. Альманах, задуманный Кандинским и Францем Марком, включал в себя эссе их самих и других немецких и русских художников, музыкальные композиции композиторов-экспрессионистов, таких как Арнольд Шенберг, и экспериментальную театральную постановку Кандинского «Der gelbe Klang» («Желтый звук»). Этот диапазон контента показывает усилия Der Blaue Reiter по обеспечению философского подхода не только к изобразительному искусству, но и к культуре в более широком смысле. Эти идеи получили более полное развитие в Баухаузе, где Кандинский преподавал после войны (Марк погиб во время битвы при Вердене в 1916).

Этот диапазон контента показывает усилия Der Blaue Reiter по обеспечению философского подхода не только к изобразительному искусству, но и к культуре в более широком смысле. Эти идеи получили более полное развитие в Баухаузе, где Кандинский преподавал после войны (Марк погиб во время битвы при Вердене в 1916).

Франц Марк, Большие синие лошади , 1911, холст, масло, 41,6 × 71,3 дюйма (Центр искусств Уокера) работал самостоятельно. В Вене Оскар Кокошка и Эгон Шиле выделяются своими картинами, демонстрирующими интенсивные, часто жестокие чувства, и их попытками передать более глубокий психологический смысл.

Эгон Шиле, Автопортрет с китайским фонарным заводом , 1912 (Музей Леопольда, Вена)

После Первой мировой войны многие художники в Германии почувствовали, что сильный эмоциональный стиль экспрессионизма, который был таким прогрессивным до войны, становятся менее подходящими. Neue Sachlichkeit (Новая объективность) возникла как прямой ответ на довоенные стилистические излишества.

1 Отрывок из книги Чарльза Харрисона и Пола Вуда, Искусство в теории, 1900–2000 годы: Антология меняющихся идей , Oxford: Blackwell Publishing, 1993, стр. 65

Дополнительные ресурсы

Художники Брюке: темы в немецких экспрессионистских принтах (MOMA)

Der Blaue Reiter Almanac (MOMA)

The Blaue RETER (Guglem Refitem. )

Музей Брюкке, Берлин (на немецком языке)

Фовизм в Хронологии истории искусств в Хайльбрунне, Художественный музей Метрополитен

Африканское влияние в современном искусстве, в Хронологии истории искусств в Хайльбрунне, Музей Метрополитен

Цитируйте эту страницу как: Шон Роггенкамп, «Экспрессионизм, введение», в Smarthistory , 2 октября 2016 г., по состоянию на 25 ноября 2022 г., https://smarthistory.org/expressionism-intro/.

Художественные движения | Символизм, фовизм, экспрессионизм. Живопись в Европе больше не должна была изображать внешнюю реальность с помощью ряда изобразительных условностей — вместо этого исторические события можно было точно фиксировать с помощью новых средств массовой информации 9 века.

0066 фотография и пленка. Изменения в структуре арт-рынка, от больших публичных «салонов» к системе частных галерей и коллекционеров, означали, что картины могли быть меньше, более личными и более экспериментальными. Художники могли реагировать на изменяющуюся реальность вокруг них, а также могли стремиться быть «современными»: создавать картины, которые были новаторскими и захватывающими, полными радикально новых эффектов и новых смыслов.

0066 фотография и пленка. Изменения в структуре арт-рынка, от больших публичных «салонов» к системе частных галерей и коллекционеров, означали, что картины могли быть меньше, более личными и более экспериментальными. Художники могли реагировать на изменяющуюся реальность вокруг них, а также могли стремиться быть «современными»: создавать картины, которые были новаторскими и захватывающими, полными радикально новых эффектов и новых смыслов.

Символизм был широким художественным движением, охватывавшим живопись, литературу, музыку и театр в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков.

Идеи постимпрессионистов

Живопись, связанная с символистским движением, например, французского художника Мориса Дени (1870–1943) и его соотечественника Поля Гогена (1848–1903), часто основывалась на литературных произведениях. темы, мифы и легенды, но и на личные фантазии и мечты. Денис философствовал, что потребность в реализме в искусстве может быть преуменьшена в пользу эффектов линии и цвета. Его картины были на узнаваемые сюжеты — религиозные сцены, женщины в лесу, купальщицы — но изображены в насыщенные, нереальные цвета ограничены плавными декоративными контурами.

темы, мифы и легенды, но и на личные фантазии и мечты. Денис философствовал, что потребность в реализме в искусстве может быть преуменьшена в пользу эффектов линии и цвета. Его картины были на узнаваемые сюжеты — религиозные сцены, женщины в лесу, купальщицы — но изображены в насыщенные, нереальные цвета ограничены плавными декоративными контурами.

Гоген тоже стал все более недоволен чисто визуальным акцентом импрессионистского движения и пытался привнести в свои работы большую степень символизма и одухотворенности. Он использовал ярких контрастных цветов и темные контуры вокруг различных элементов своих композиций, отвлекая внимание от изображаемого предмета и обращая внимание на использование художником краски. Вдохновленный японскими гравюрами, он также разработал новый стиль, сочетая смелые всплески ярких несмешанных цветов с упрощенные линейные конструкции . Ван Гог (1853–1890), как упоминалось в нашем предыдущем блоге, был еще одним ведущим художником-постимпрессионистом, который, как и Гоген, использовал цвета 90 066 символически, а не натуралистически. Его эмоционально заряженных работ, смелое упрощение формы и отказ от импрессионистского наблюдательного стиля помогли проложить путь экспрессионистскому искусству.

Его эмоционально заряженных работ, смелое упрощение формы и отказ от импрессионистского наблюдательного стиля помогли проложить путь экспрессионистскому искусству.

Искусство важнее реальности

Поразительной тенденцией в работах символистов был отход от нарратива в пользу вызов настроения или чувства . Распространенным мотивом в символистской живописи является группа фигур, которые не взаимодействуют каким-либо прямым образом, чьи взгляды не встречаются, а жесты и взгляды которых предполагают, что каждый из них погружен в свои собственные задумчивости. Таким образом, композиция символистской композиции может показаться скорее искусственной, чем правдивой. В работах Гогена и Дени это ощущение искусственности усиливается акцентом на цвете и линии

и на том, как различные части картины соотносятся друг с другом в рамках общего «узора».

Фовизм

Интерес символистов к цвету как к самостоятельному вызывающему воспоминания элементу имел решающее значение для развития молодого французского художника Анри Матисса –195469.

Роскошный, спокойный и сладострастный

Ведущая фигура фовистского движения, Матисс многому научился у Гюстава Моро (1826–1898), художника-символиста, любившего экзотические цвета. После поездок по Средиземноморью Матисс стал нанимать еще ярких цветов в его собственных картинах; используя их для создания эмоционального воздействия , а не просто для описания природы. Он встретил художников Андре Дерена (1880–1954) и Мориса де Вламинка (1876–1958) в 1899 году, и они постепенно развили стиль, который включал радикальное и часто жестокое использование контрастных цветов. Осенью 1905 года выставка их работ принесла им прозвище «Фовисты» или «

диких зверей ». Этот термин, введенный искусствоведом Луи Вокселем (1870–1819 гг.43) был задуман как уничижительный, ответ на то, что он считал спонтанным и безрассудным обращением с краской и использованием цвета. Картина Матисса «Роскошь, спокойствие и сладострастие » вызвала большой резонанс, когда она была выставлена в Салоне Независимых в 1905 году, и теперь считается одной из ключевых фовистских работ . Произведение получило свое название от припева к стихотворению Шарля Бодлера (1821–1867 гг.), который сам был символистом. Тема была якобы безмятежной и умиротворяющей — ланч на пляже, — но обращение Матисса с краской и обращение с человеческой фигурой были просто ужасны.0066 выразительный и почти буйный t.

Картина Матисса «Роскошь, спокойствие и сладострастие » вызвала большой резонанс, когда она была выставлена в Салоне Независимых в 1905 году, и теперь считается одной из ключевых фовистских работ . Произведение получило свое название от припева к стихотворению Шарля Бодлера (1821–1867 гг.), который сам был символистом. Тема была якобы безмятежной и умиротворяющей — ланч на пляже, — но обращение Матисса с краской и обращение с человеческой фигурой были просто ужасны.0066 выразительный и почти буйный t.Выражение через цвет

Фовизм характеризовался примитивным стилем, в котором использовались интенсивные цвета, часто для создания преднамеренных столкновений. Этот прием полностью освободил цвет от изобразительной роли, чтобы он мог быть по-настоящему выразительным. Дерен создавал пейзажи, полные ярких контрастных цветов, красного и зеленого, которые, казалось, были написаны очень свободно и быстро, в то время как Вламинк стремился выразить себя инстинктивно, по образцу Ван Гога. Фовисты обычно выбирали в своих картинах традиционные сюжеты — пейзажи, обнаженную натуру и портреты — которые они делали современными благодаря своей радикальной обработке. Ярким примером этого является «19 лет» Матисса.05 портрет его жены, композиция которого оживляется яркой зеленой полосой, идущей вниз от ее лба и вдоль носа.

Фовисты обычно выбирали в своих картинах традиционные сюжеты — пейзажи, обнаженную натуру и портреты — которые они делали современными благодаря своей радикальной обработке. Ярким примером этого является «19 лет» Матисса.05 портрет его жены, композиция которого оживляется яркой зеленой полосой, идущей вниз от ее лба и вдоль носа.

Личный и эмоциональный

Переход к экспрессионизму означал сдвиг в сторону субъективного опыта произведения искусства – картины стали чрезвычайно выразительными психологическими профилями , а не реалистическими, объективными изображениями. Их содержание включало в себя искаженные формы, эмоциональные образы и благодатную почву для индивидуальной интерпретации. Одному из первых художников, связанных с изменением фокуса, было 9 лет.0066 Джеймс Энсор (1860–1949), чьи работы ознаменовали переход от символизма к экспрессионизму. Он был одним из первых сторонников символистской эстетики благодаря использованию трупов, гротескных масок и скелетов, окрашенных в яркие цвета, а его картина «Въезд Христа в Брюссель в 1889 году» широко считается предшественником Expressionsim.

Норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944) был ведущей фигурой экспрессионистского движения. Он учился в Христиании (ныне Осло) и путешествовал по Германии, Италии и Франции, прежде чем поселиться в Осло. Во время своего пребывания в Париже (1908) он попал под влияние Гогена и испытывал огромную симпатию к Ван Гогу из-за приступов психического заболевания , которыми они оба страдали. Жизнь, любовь и смерть — темы, которые он бесконечно исследовал в своих картинах, выполненных в экспрессионистском символическом стиле. Его использование закрученных линий и ярких цветов подчеркивает тоску, которая скрывается за его картинами.

Die Brücke

Движение, известное как Die Brücke («Мост») черпал вдохновение в работах Ван Гога и Мунка, а также в искусстве африканских культур. Группа была образована в 1905 году немецким художником Эрнстом Людвигом Кирхнером (1880–1938) и его сокурсниками Эрихом Хеккелем (1883–1970) и Карлом Шмидт-Роттлуфом (1884–1976).

Группа стремилась дать прямое выражение человеческим чувствам, и название означало тот факт, что они охватывают искусство прошлого и настоящего и черпал вдохновение из множества разрозненных источников. Они рисовали портреты и пейзажи в ярких красках с крупными упрощенными формами, их привлекали изображения обнаженных тел на открытом воздухе, что предполагало возвращение к природе и к истокам.

Термин «экспрессионизм» впервые был использован в 1911 году, в первую очередь по отношению к искусству во Франции, а затем для обозначения художников Die Brücke, которые к 1913 году разошлись. Он будет по-прежнему применяться к работам таких художников, как австрийский Оскар Кокошка (1886–1980) и немецкий художник Макс Бекманн (1884–1950). Бекманн перевел свой травматический опыт во время Первой мировой войны в искаженных автопортретов и фигурных сцен, таких как его тревожное видение пыток и убийств Ночь (1918–1919). На его более поздних картинах были изображены артисты цирка, а он сам в образе клоуна или короля, что отражало беспокойство, вызванное социальными событиями, которые его окружали. Художник Эгон Шиле (1890–1918) разработал особенно резкий стиль экспрессионизма, отличающийся фигурами, часто обнаженными и обычно истощенными, с резкими очертаниями, заполняющими холст искривленными конечностями и страдающими чертами лица. Ученик Зигмунда Фрейда, Шиле стремился исследовать более глубокие тайники человеческой психики , особенно сексуальные аспекты.

На его более поздних картинах были изображены артисты цирка, а он сам в образе клоуна или короля, что отражало беспокойство, вызванное социальными событиями, которые его окружали. Художник Эгон Шиле (1890–1918) разработал особенно резкий стиль экспрессионизма, отличающийся фигурами, часто обнаженными и обычно истощенными, с резкими очертаниями, заполняющими холст искривленными конечностями и страдающими чертами лица. Ученик Зигмунда Фрейда, Шиле стремился исследовать более глубокие тайники человеческой психики , особенно сексуальные аспекты.

Der Blaue Reiter

Использование живописи как средства передачи личного опыта и эмоция — центральная цель экспрессионистов — более тонко и контролируемо проявились в работах художников мюнхенской группы Der Blaue Reiter («синий всадник»). В альманахе, изданном в 1912 году, художники Блауэр Райтер, в том числе Франц Марк (1880–1916), Василий Кандинский (1866–1944) и Пауль Клее (1879–1940), изложили свое видение новых путей.