«Здесь был дьяк Остафий» – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Прибывая в Царьград, православные верующие, в том числе из Руси, непременно шли поклониться собору Святой Софии. Они ожидали чуда: христианская святыня хранила множество реликвий — от мощей праведников до чудотворных икон. Под её сводами ощущалась особая благодать. Считалось, что молитвы, вознесенные здесь, обязательно должны исполниться. Посетители храма даже пытались «усилить» устные просьбы письменными, выводя короткие строчки на стенах и колоннах здания. О чём писали в Святой Софии русские паломники XI–XV веков и кто мог быть среди них, IQ.HSE разобрался с помощью исследования лингвиста из НИУ ВШЭ Алексея Гиппиуса и историка Юрия Артамонова.

Статья написана в рамках проекта РФФИ № 21-59-14005 «Хожения и эпиграфика: паломнические надписи, географическая мобильность и благочестие между Византией и Русью (V–XV века)».

Чудо света

Русский священник-старообрядец Иван Лукьянов, побывавший в Стамбуле (ранее — Константинополе, в русской версии — Царьграде) в 1710 году, описывал собор Святой Софии как воплощенное чудо, и не только архитектурное. Он поднялся на галерею второго этажа — и «ум человечь переменился <…>, такова дива в подсолнечной другова не сыщешь, и как её описать — невозможно».

Он поднялся на галерею второго этажа — и «ум человечь переменился <…>, такова дива в подсолнечной другова не сыщешь, и как её описать — невозможно».

Собор Святой Софии, воздвигнутый в Константинополе в 532–537 годах по велению Юстиниана Великого, вызывал похожие чувства у множества посетителей разных времён и народов. Он изначально воспринимался как нечто исключительное. Эпитеты «чудо» и «диво» были лейтмотивами описаний его великолепия. «Этот храм представлял чудесное зрелище <…>», — замечал в VI веке византийский историк Прокопий Кесарийский.

Стефан Новгородец, который в конце 1340-х со спутниками «пришёл в Царьград поклониться святым местам<…>», в своём «Хождении» также характеризовал Святую Софию как чудо. «По этой же стороне <…> на стене Спас, изображенный мозаикой, и течёт святая вода из ран от гвоздей на ногах его <…>, — писал паломник. — И тут стоят столпы из <…> красного мрамора <…>, а в них лежат мощи святых. К ним люди прикасаются тем местом, которое болит, и выздоравливают». Затем Стефан упоминает патриарха Царьграда Исидора: «<…> И мы приложились к руке его, потому что он очень любит Русь».

К ним люди прикасаются тем местом, которое болит, и выздоравливают». Затем Стефан упоминает патриарха Царьграда Исидора: «<…> И мы приложились к руке его, потому что он очень любит Русь».

В начале второго тысячелетия от Рождества Христова Святая София была важнейшей целью паломников, направлявшихся в Константинополь. Доля русских богомольцев среди них неуклонно росла до 1453 года (когда город был завоеван турками-османами). Прибыв, первым делом шли в знаменитый храм. «Преже поклонихомся святеи Софеи <…>», — рассуждал в начале XIII века архиепископ Новгородский Антоний (он же Добрыня Ядрейкович).

Книга отзывов и предложений

Кафедральный собор Константинополя посещали и гости, прибывшие по светским делам — торговым и дипломатическим. И оставляли письменные свидетельства своего присутствия — «расписывались» на мраморных плитах стен, перилах и колоннах. В эпиграфике преобладали моления и автографы.

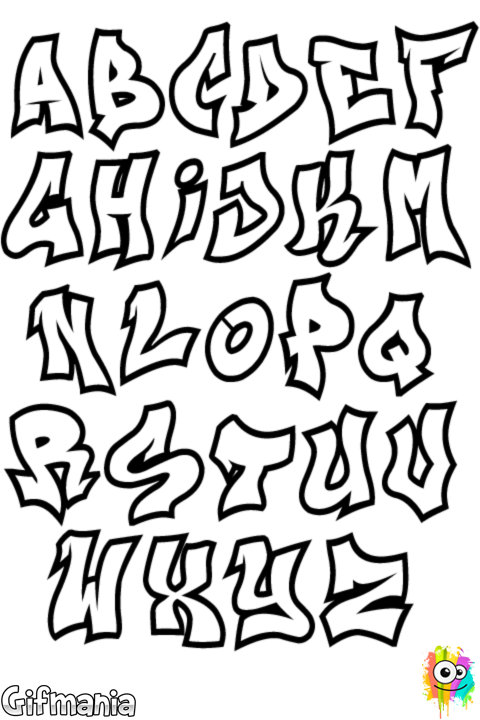

Эпиграфика — надписи на твёрдых материалах. Образцы подобных текстов можно посмотреть здесь. В статье речь пойдет о кириллических артефактах, хотя на глаголице тоже расписывались, например, в Новгороде в XI–XII веках.

В статье речь пойдет о кириллических артефактах, хотя на глаголице тоже расписывались, например, в Новгороде в XI–XII веках.

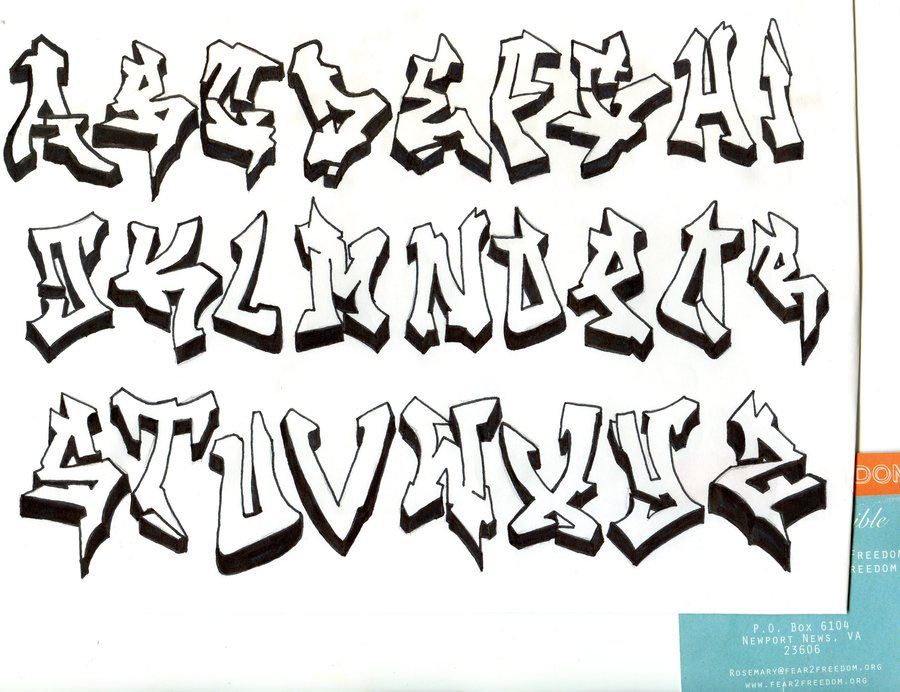

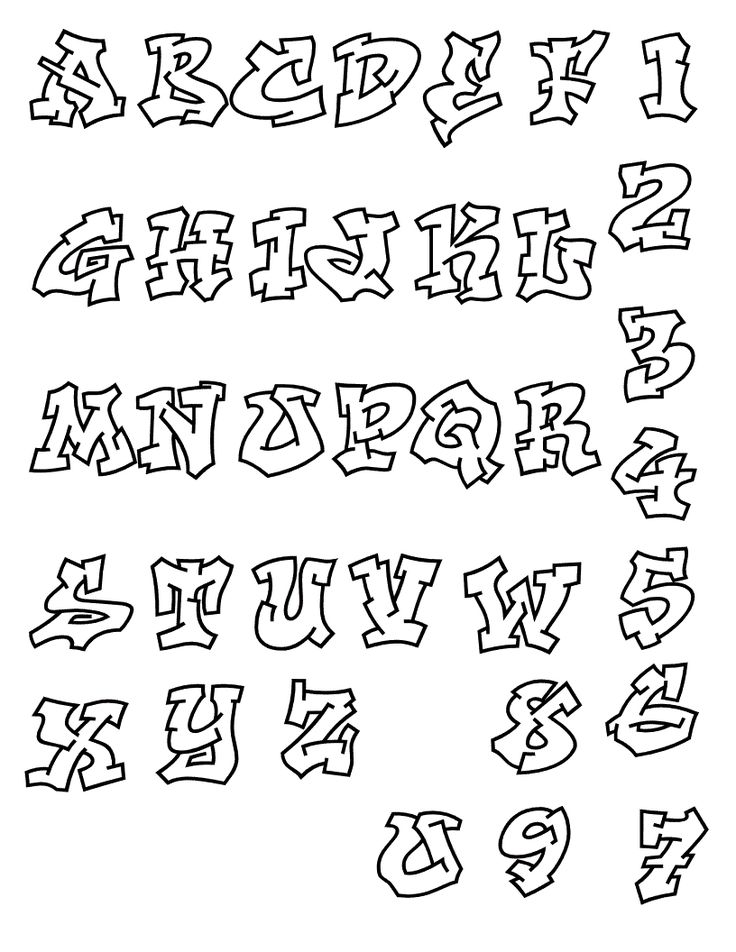

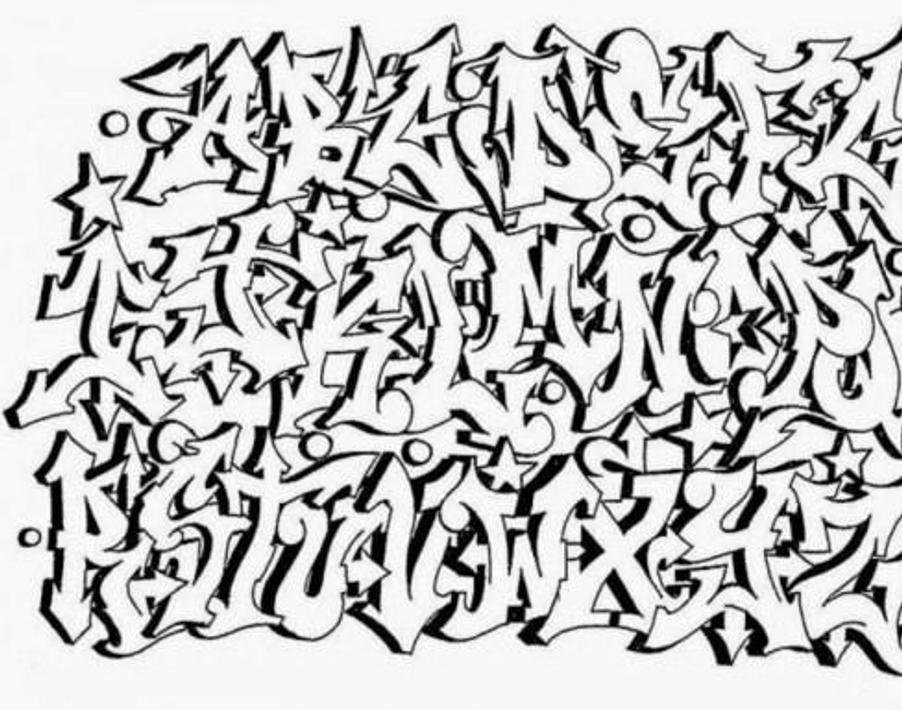

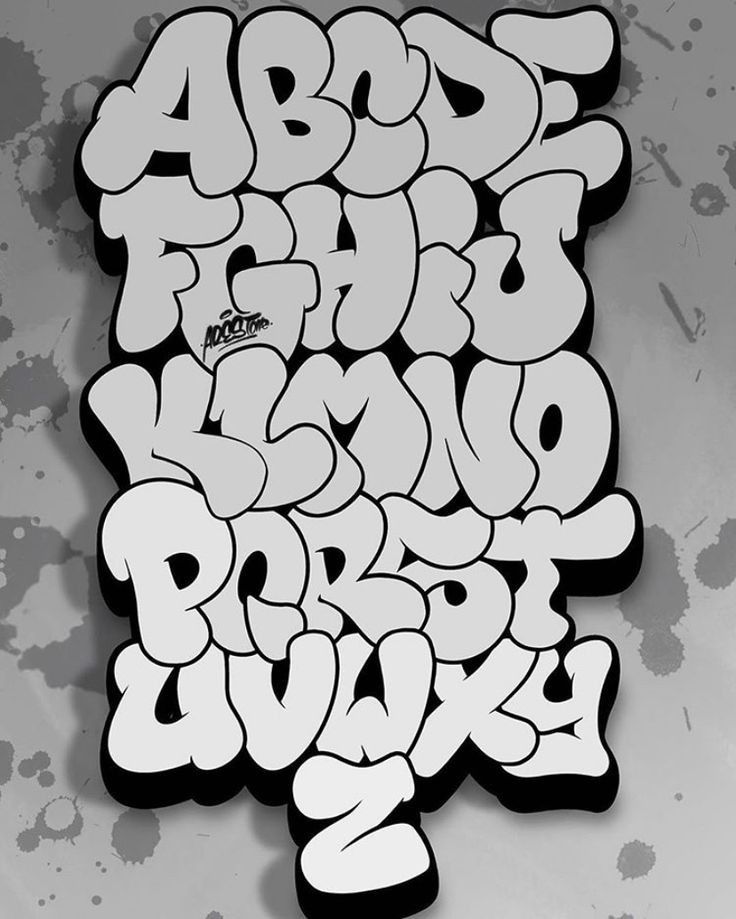

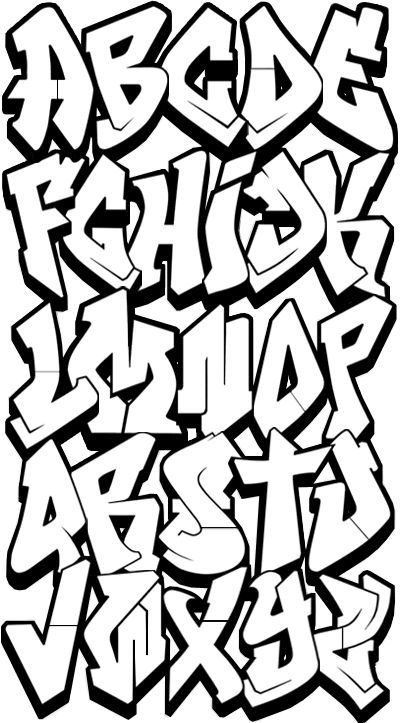

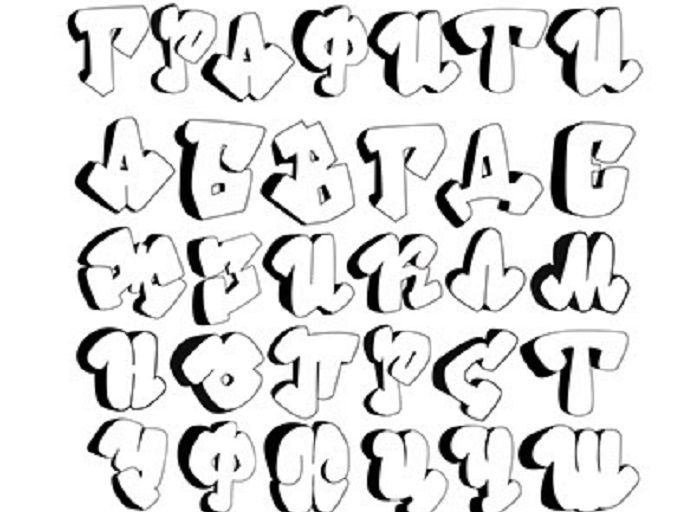

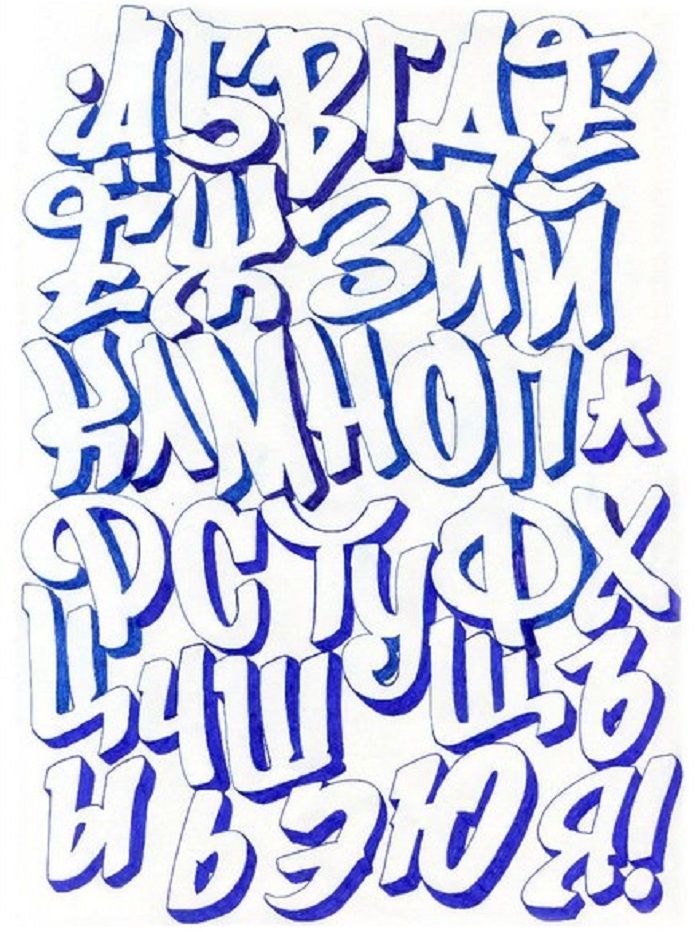

Константинопольские надписи — по сути, целый музей эпиграфики (и не только русской), почерков, букв. Авторы посланий по-разному выводили литеры, а нюансы каллиграфии — «петли», «язычки», «засечки», «перекладины», «мачты» букв, их наклон и высота — это ключ к датировке текстов. Порой строки не дописаны, иногда — снабжены рисунками, например, крестом. Некоторые граффити исполосованы — их пытались уничтожить.

Львиная доля русской эпиграфики находится на галереях второго этажа. Здесь было светлее и больше пространства для письма. Среди софийских надписей зафиксированы автографы жителей Новгорода, Вышгорода, Галича на Волыни, Нижнего Новгорода, Москвы и пр. Эти тексты составили крупнейший комплекс средневековой восточнославянской эпиграфики за пределами Руси. Многие из этих образцов обнаружили, расшифровали, паспортизировали и опубликовали Алексей Гиппиус и Юрий Артамонов.

Настенные «ребусы»

Заметить эти надписи не всегда просто. Высота букв в текстах, рассмотренных исследователями, может составлять лишь 0,4 см. Длина строк варьируется от 1,6 см до 14 см. Зачастую просьбы начертаны на уровне явно ниже человеческого роста, например, в 58 см от пола, но есть и те, что сделаны на уровне 155 см. «Кто-то из писавших присаживался для этого на корточки или даже становился на колени, — поясняет Алексей Гиппиус. — Надписи, сделанные “на преклонение коленом’” в соответствующий момент богослужения, имеются и в Софийском соборе Новгорода». Из-за всех перечисленных выше особенностей зафиксировать, прочитать, а затем атрибутировать древнюю «роспись» — задача нетривиальная.

Вернёмся к тому же Стефану Новгородцу. Одну из софийских строк — «Cтеѳаносъ роусинъ диякъ» — ранее приписывали именно ему. Сотрудник отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Анатолий Алексеев пояснял: «<…> Почерк [вернее, нюансы написания букв — ред. ] соответствует этой датировке [середина XIV века — ред.]. Надпись находится в том мест хор, где было выгорожено место для патриарха, который <…> принял русских паломников [речь об Исидоре]».

] соответствует этой датировке [середина XIV века — ред.]. Надпись находится в том мест хор, где было выгорожено место для патриарха, который <…> принял русских паломников [речь об Исидоре]».

Но тут есть одна загвоздка. Автор граффити, пытаясь вернуть своему имени греческий колорит (но при этом, видимо, не зная греческого), написал его через фиту, а надо было — через букву ферт. Литератор, книжник, Стефан Новгородец едва ли мог ошибиться подобным образом.

Атрибуция граффити — лишь один из вопросов, которые поднимают Алексей Гиппиус и Юрий Артамонов. На деле их исследование — вернее, целая серия материалов о древнерусской эпиграфике XI–XV веков — намного объемнее.

По надписям реконструируются судьбы и надежды людей, по отдельным «формульным» словосочетаниям (таково, например, пожелание «крепкой руки») — профессиональные установки. А очертания букв позволяют датировать граффити — по методу выдающегося лингвиста, академика РАН Андрея Зализняка, который заложил основы изучения новгородских берестяных грамот. И, наконец, в текстах каллиграфически аукаются три Софии — Константинопольская, Киевская и, конечно, Новгородская.

И, наконец, в текстах каллиграфически аукаются три Софии — Константинопольская, Киевская и, конечно, Новгородская.

«Паспортизация» автографов

Комплекс славянских граффити собора Святой Софии стали «прицельно» изучать сравнительно недавно. Первые работы об этом появились в середине 1950-х и в конце 1960-х годов. Древнерусские надписи были найдены среди многочисленных других. В середине 1990-х, а затем во второй половине «нулевых» была обнаружена ещё порция таких посланий. Но систематического их охвата и «паспортизации» не произошло.

Для поиска и описания софийских граффити Алексей Гиппиус и Юрий Артамонов организовали в 2008–2011 годах серию экспедиций в Стамбул с участием других учёных. «В результате было выявлено более 60 новых и зафиксировано 13 уже известных граффити, сделаны их фотографии и прорисовки, проведены необходимые замеры», — отмечают авторы статьи. По итогам работ учёные сделали первые публикации.

В марте 2013-го и феврале 2020 года исследователи снова отправились в Стамбул для повторного фотографирования и замеров надписей. В статьях 2010-х годов по итогам экспедиций Гиппиус и Артамонов даже провели «эпиграфическую экскурсию» — сделали гид по 44 славяно-русским надписям, с лингвистическим и историческим комментарием.

В статьях 2010-х годов по итогам экспедиций Гиппиус и Артамонов даже провели «эпиграфическую экскурсию» — сделали гид по 44 славяно-русским надписям, с лингвистическим и историческим комментарием.

В планах исследователей — издание «полноценного свода древнерусских надписей константинопольской Софии» в серии статей. Каждая из них будет посвящена эпиграфике определенного сегмента собора. В статье 2022 года, о которой мы рассказываем, детально проанализированы надписи в восточной части южной галереи собора.

Вальсирующие литеры

Есть соблазн «зарифмовать» софийские граффити и пляшущих человечков — особый алфавит из знаменитого рассказа Конан Дойла, но аналогия будет неточной. Расшифровка в исследовании, несомненно, тоже присутствовала, без загадок не обошлось (Шерлоку Холмсу понравилась бы конъектура — использованный в исследовании метод восстановления утерянных элементов надписей). Но буквы всё же были вполне читаемыми и общепринятыми.

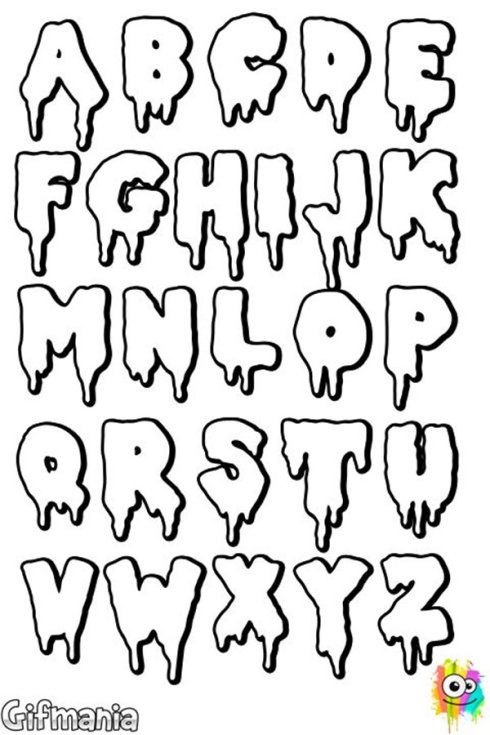

Строки могли «вальсировать» вниз, иногда использовалось зеркальное письмо — справа налево, с буквами в обратную сторону. И всё же надписи в целом довольно внятные. Остается любопытный вопрос — что за предмет использовали посетители храма в роли стилоса? Ведь им приходилось процарапывать буквы по камню, мрамору, а значит, инструмент должен был быть острым и прочным.

И всё же надписи в целом довольно внятные. Остается любопытный вопрос — что за предмет использовали посетители храма в роли стилоса? Ведь им приходилось процарапывать буквы по камню, мрамору, а значит, инструмент должен был быть острым и прочным.

«Это могло быть металлическое писало, каковые археологи во множестве находят при раскопках древнерусских городов, или острие ножа, который путешественник всегда держал при себе — как для практических нужд, так и потому, что паломничество в средние века было делом небезопасным, — поясняет Алексей Гиппиус. — Прямое указание “писал новым ножом” содержит, кстати сказать, одна надпись в Софии Новгородской».

Крепкая рука и трезвый ум

Крошечными буквами — высотой от 0,4 см до 1,2 см — в пять строк (длина от 3,5 см до 6,2 см) русский паломник вырезал на колонне: «Г(оспод)и, помози дь[яку] Ѡстафью рабу сво[е]му, дабы ему рука крѣпка». Очертания ряда букв (е левонаклонное, язычком вверх, р в виде «петли с изломом углом вниз, прямолинейное», б — «высокая петля») позволяют отнести надпись к концу XIV – первой половине XV века.

Исследователи отмечают здесь фонетические русизмы: начальное о— в имени Остафью (народная форма канонического имени Евстафий), запись рефлекса *ǫ (о носового) через букву у (утрата носовых произошла задолго до этого). В целом граффити имеет сходство с одной из надписей XV века в церкви Святого Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде.

Что можно сказать об авторе надписи? От социального статуса Остафья сохранились лишь две первые буквы — д и ь. Вероятно, речь о дьяке. По-видимому, Остафий был секретарем при должностном лице и оказался в Константинополе по службе.

Вторая часть молитвы — про «крепкую руку» — может трактоваться двояко. Возможно, так Остафий испрашивал духовной крепости и успеха в делах. Но, скорее всего, его благопожелание связано с профессиональной деятельностью. Секретарь должен иметь «крепкую руку», чтобы «гораздо писати».

В пользу этой трактовки говорят записи писцов конца XIV – начала XVI века на полях древнерусских рукописных книг. Яркий пример: «Г(оспод)и, Исус Хри(с)те сне Б(ож)ии, помилуи мѧ грѣшнаго и беззаконнаго Кузму. Даи Г(оспод) ему рука крѣпка, а с(е)р(д)це бы ему весело, а око бы ему быстро, а оумъ бы ему терезвъ» (из отдела рукописей РНБ). В подобных текстах формируется портрет идеального писца: рука должна быть крепка, сердце — право и весело, око — быстро, ум — трезв.

Яркий пример: «Г(оспод)и, Исус Хри(с)те сне Б(ож)ии, помилуи мѧ грѣшнаго и беззаконнаго Кузму. Даи Г(оспод) ему рука крѣпка, а с(е)р(д)це бы ему весело, а око бы ему быстро, а оумъ бы ему терезвъ» (из отдела рукописей РНБ). В подобных текстах формируется портрет идеального писца: рука должна быть крепка, сердце — право и весело, око — быстро, ум — трезв.

Дьяк Остафий действовал как представитель книжной культуры своего времени, используя молитвенно-благопожелательную формулу, принятую в его профессии, комментируют исследователи. Небольшое пространство, выбранное для граффити, и общая лапидарность храмовых надписей «заставили его ограничиться инвариантным пожеланием крепости руки».

Гречин из Новгорода

А вот ещё одна биография, стоящая за композицией — высказыванием и рисунком — запись на одной из колонн совмещена с изображением православного креста, выполненного в технике двойного контура. Изречение состоит из трёх строк длиной от 1,6 см до 9,7 см. Буквы мелкие — высотой от 0,4 см (литера н) до 1,2 см (литера р). Одна строка — «I(cу)с Х(ристос)ъ» — венчает крест. Две другие — «Свѧтаѧ Софие» и «Грѣчинъ ψ(а)лъ» — написаны справа от него. «Буква ψ, читавшаяся как [пс], часто использовалась для записи слова пьсалъ — “писал”», — комментирует Алексей Гиппиус.

Одна строка — «I(cу)с Х(ристос)ъ» — венчает крест. Две другие — «Свѧтаѧ Софие» и «Грѣчинъ ψ(а)лъ» — написаны справа от него. «Буква ψ, читавшаяся как [пс], часто использовалась для записи слова пьсалъ — “писал”», — комментирует Алексей Гиппиус.

Особенности каллиграфии (а «островерхое»; в — с «переломом при мачте»; ѣ — «мачта выступает над строкой) дают основания относить надпись к XII веку. Близкое сходство в начертании букв обнаруживается с письмом на кресте Евфросинии Полоцкой 1161 года. Но о каком «грѣчинѣ» речь? Это слово выступает здесь в качестве прозвища русского человека, побывавшего в Византии.

Также читайте

Источники XII века подсказывают, кому можно приписать граффити. Это иконописец, новгородский боярин Олисей Петрович Гречин, сын боярина Петра Михалковича (Олисей — вариант имени Елисей, с восточнославянским начальным о- ). Есть гипотеза, что знаменитая новгородская икона — «Спас Нерукотворный» XII века — написана именно Олисеем. Возможно, «гречин» возглавлял артель художников, создавших фрески церкви Спаса Преображения на Нередице (под Новгородом) в 1199 году.

Возможно, «гречин» возглавлял артель художников, создавших фрески церкви Спаса Преображения на Нередице (под Новгородом) в 1199 году.

В 1970-е годы археологи обнаружили в новгородском Троицком раскопе усадьбу с мастерской иконописи, принадлежавшей Олисею Петровичу. Были найдены заготовки икон, оклады, образцы красок и берестяные грамоты из переписки Олисея.

Как новгородец оказался в Константинополе? Его отец Пётр Михалкович в 1155 году породнился с новгородским князем Мстиславом Юрьевичем — выдал за него свою дочь Анастасию (сестру Олисея). В 1162 году князь, изгнанный из Руси собственным братом Андреем Боголюбским, вместе с женой и другими родственниками направился в Византию. По-видимому, с ними был и Олисей. Из Константинополя он мог привезти и прозвище, и ремесло иконописца.

Тут отметился неопознанный Борислав

Еще один автограф — «Бориславо ѱ(а)ло» — сделан с помарками. Буква ѱ повторяется дважды — в первый раз она получилась плохо, так как автор использовал слабо заостренный инструмент и писал с разной силой нажима, что сказалось на качестве автографа.

Элементы буквы а («нижняя косая к мачте») позволяют осторожно относить строчку к концу XII – XIII веку. В надписи использовано бытовое письмо — вместо буквы ъ ставится о (Бориславо — вместо Бориславъ). Такое смешение часто встречается в древнерусских некнижных текстах этого времени, включая и новгородские граффити.

Персонажа, оставившего надпись, идентифицировать сложно. Можно лишь сказать, что имя Борислав зафиксировано в Новгородской первой летописи под 1218 годом и в одной из берестяных грамот второй половины XIII века. Но нет оснований думать, что автограф в Константинополе оставил один из этих Бориславов.

Автограф митрополичьего слуги

«Г(оспод)и, помози рабу своему Филипу Микитиничю столнику Киприѧна митрополита Киевьского и всеѧ Руc(и)», — такова просьба на столбе, фланкирующем дверной проём восточной стены. Недалеко от неё — мозаика с изображением императора Иоанна II Комнина и императрицы Ирины перед Богородицей с младенцем. Высота надписи от пола — всего 58 см (вероятно, писавший сидел на коленях). Граффити состоит из шести строк — длиной до 14 см. Почти все строки немного сползают вниз, высота букв — до 1,6 см.

Высота надписи от пола — всего 58 см (вероятно, писавший сидел на коленях). Граффити состоит из шести строк — длиной до 14 см. Почти все строки немного сползают вниз, высота букв — до 1,6 см.

Текст покрывают горизонтальные и вертикальные штрихи — значит, его пытались «стереть». Не получилось: Филипп глубоко прорезал свое прошение.

Надпись датируется второй половиной XIV – первой половиной XV века (аналогичные признаки у букв есть в берестяных грамотах того же периода). Граффити имеет сходство с надписью XV века в церкви Св. Федора Стратилата на Ручью. Но «лежащее» е «сдвигает» Филиппов текст к концу XIV века.

Уточнить датировку помогает упоминание о митрополите Киприане (он был на митрополичьей кафедре в 1375–1406 годах; именно при нём Андрей Рублев и Феофан Грек расписывали Благовещенский собор Кремля). Первый издатель этого граффити, британский византинист Кирилл Манго, осторожно относил его к одному из визитов главы Русской церкви в Константинополь (1379–1380, 1386–1387 и 1388–1389 годы).

Украинский учёный Алексей Толочко предположил, что стольник расписался в 1389–1390 году, когда был окончательно низложен главный соперник Киприана митрополит Пимен. «<…>В удостоверение наконец-то полученного его патроном титула “митрополита киевского и всея Руси” Филипп Никитинич и сделал свою запись», — считает исследователь. Но это лишь гипотезы. Стольник мог посетить Константинополь в любое другое время.

А теперь о самом Филиппе. Письменные источники о таком стольнике Киприана напрямую не сообщают. В летописях упомянуты лишь его коллеги, в частности, Фёдор Тимофеев. «Опознать» автора граффити позволяют другие документы. Так, в грамоте митрополита Киприана некоей Федосье, датированной 14 июня 1404 года, упоминается некто Филипп. Он фигурирует и в духовной самой Федосьи от 21 июня 1404 года.

Из грамоты иерарха следует, что Федосья просила его позволить ей «сидети вдовою до своего живота» в вотчине убитого собственными холопами мужа Филиппа с оформлением завещания на имя их приёмного сына Тимошки. Супруги были бездетны и решили усыновить мальчика из семьи некоего Фёдора. Вдова отписывала ребёнку село Горетовское с деревнями. Завещание делалось в присутствии духовного отца Федосьи, архимандрита Дорофея. Но почему она обратилась прямо к митрополиту? Видимо, потому, что именно Киприан мог решить судьбу земельных владений своего слуги Филиппа.

Супруги были бездетны и решили усыновить мальчика из семьи некоего Фёдора. Вдова отписывала ребёнку село Горетовское с деревнями. Завещание делалось в присутствии духовного отца Федосьи, архимандрита Дорофея. Но почему она обратилась прямо к митрополиту? Видимо, потому, что именно Киприан мог решить судьбу земельных владений своего слуги Филиппа.

Примечательно, что Федосья не указывает социальный статус супруга. Это и не нужно: митрополиту он хорошо известен. О высоком положении Филиппа и его связи с митрополичьим двором говорит и то, что духовным отцом его жены был архимандрит Дорофей — митрополичий печатник (хранитель печати). А упомянутый отец Тимошки Фёдор — вероятно, и есть фигурирующий в летописи митрополичий стольник Фёдор Тимофеев.

«Учитывая редкость антропонима Филипп для именослова XIV века, отождествление автора граффито с мужем Федосьи представляется весьма вероятным», — пишут исследователи. Получается, что стольник мог оставить автограф до июня 1404 года.

Спроси у Сандуса

В заключение приведем любопытное анонимное граффити, написанное зеркальным письмом. Оно читается справа налево, и буквы развернуты в обратную сторону. Текст выглядит так: «…всубаризомопиг҃ ». А вот его дешифровка: «Г(оспод)и помози рабу св[оему]…». При этом петля буквы а изображена с плоским верхом. Видимо, автору было непривычно писать зеркальным способом.

Оно читается справа налево, и буквы развернуты в обратную сторону. Текст выглядит так: «…всубаризомопиг҃ ». А вот его дешифровка: «Г(оспод)и помози рабу св[оему]…». При этом петля буквы а изображена с плоским верхом. Видимо, автору было непривычно писать зеркальным способом.

Граффити выполнено, скорее всего, в конце XIV – первой половине XV века. Среди датирующих признаков — «высокая петля» буквы б , а также р — «петля с изломом углом вниз, прямолинейное». Похожее начертание этих букв отмечено в надписи в церкви Спаса на Нередице, датируемой концом XIV – первой половиной XV века.

Зеркальное письмо не раз встречается в эпиграфике. Например, в автографе Сандуса в Мартирьевской паперти Софии Новгородской. Та надпись была сделана по фресковой штукатурке 1140-х годов над стенкой кирпичной гробницы. Носитель того же тюркского имени — половецкий князь Сантуз — упоминается в Ипатьевской летописи в связи с его убийством.

Остается только гадать, почему два граффити — в Константинополе и в Новгороде — вырезались зеркальным способом. Руководствовались ли их авторы стремлением скрыть свое имя от праздного читателя, сделав его доступным только адресату молитвы — Господу? Или, наоборот, ими двигало желание заинтриговать зрителя, привлечь внимание к необычно записанному тексту? Но этот вопрос — едва ли собственно лингвистический. Тут как раз пригодилась бы помощь Шерлока Холмса.

Руководствовались ли их авторы стремлением скрыть свое имя от праздного читателя, сделав его доступным только адресату молитвы — Господу? Или, наоборот, ими двигало желание заинтриговать зрителя, привлечь внимание к необычно записанному тексту? Но этот вопрос — едва ли собственно лингвистический. Тут как раз пригодилась бы помощь Шерлока Холмса.

IQ

Литература по теме:

Артамонов Ю. А., Гиппиус А. А. Древнерусские надписи Софии Константинопольской

Артамонов Ю.А., Гиппиус А.А., Зайцев И.В. Древнерусские надписи-граффити Константинопольской Софии: предварительные итоги исследования

Авторы исследования:

Алексей Гиппиус, академик РАН, главный научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований Школы филологических наук НИУ ВШЭ

Юрий Артамонов, профессор кафедры истории государства и права Московского университета МВД России, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Автор текста:

Соболевская Ольга Вадимовна,

17 ноября, 2022 г.

Все материалы автора

Культура Статья

Диалекты русского языка

Публикации раздела Образование

Люди в разных частях России говорят по-разному: в некоторых регионах иначе произносят слова, а в некоторых — даже по-другому строят предложения. Как складывались диалекты, когда на Руси появился звук [ф] и как Сергей Есенин использовал говор для поддержания своего поэтического образа? Рассказываем в нашем материале.

Как появились диалекты?

Каринэ Назарова. Рождественская прогулка (фрагмент). 1994. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Александр Алексеев. Северная деревня (фрагмент). 1977. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Игорь Агапов. Чайная. 1964. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

На протяжении многих веков разговорный русский язык развивался отдельно от письменного. В первую очередь потому, что большая часть населения была неграмотной. Писать и читать умели только некоторые бояре, купцы и священники, но и им эти навыки пригождались редко. Кроме того, на Руси не было системы сообщения с людьми из других регионов: газеты еще не появились, письма не писали. И разговорная речь у жителей отдельных городов и княжеств развивалась по-разному — и фонетика, и лексика, и грамматика. Отличалось произношение одних и тех же слов; предметы с одинаковыми функциями получали непохожие названия, а предложения строились по разным схемам. В одних регионах те или иные черты древнерусского языка отмирали, а в других — сохранялись. С помощью диалектов ученые исследуют и историю русского языка: в них сохранились те черты, которые были ему присущи 200, 500 и даже 1000 лет назад.

В первую очередь потому, что большая часть населения была неграмотной. Писать и читать умели только некоторые бояре, купцы и священники, но и им эти навыки пригождались редко. Кроме того, на Руси не было системы сообщения с людьми из других регионов: газеты еще не появились, письма не писали. И разговорная речь у жителей отдельных городов и княжеств развивалась по-разному — и фонетика, и лексика, и грамматика. Отличалось произношение одних и тех же слов; предметы с одинаковыми функциями получали непохожие названия, а предложения строились по разным схемам. В одних регионах те или иные черты древнерусского языка отмирали, а в других — сохранялись. С помощью диалектов ученые исследуют и историю русского языка: в них сохранились те черты, которые были ему присущи 200, 500 и даже 1000 лет назад.

Какие в России существуют диалекты?

Наталья Нестерова. Пруд (фрагмент). 1979. Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск

Карл Фридман. Спор из-за непривязанной коровы (фрагмент). 1970. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

1970. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Александр Волков. Чайханы старого города (фрагмент). 1926. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Диалектологи делят говоры на две группы — раннего и позднего формирования. Говоры раннего формирования характерны для Центральной России, они складывались здесь еще до появления письменности и продолжают развиваться до сих пор. Существует три наречия — северное, среднерусское и южное.

Говоры позднего формирования распространены на тех территориях, которые заселялись в последние несколько веков: Зауралье, Дальний Восток, юг России. В эти места приезжали люди из самых разных регионов, и поэтому там диалектные черты смешивались.

Северные говоры

Сергей Шадрунов. Сумерки (фрагмент). 1980. Вологодская областная картинная галерея, Вологда

Виктор Попков. Портреты на стене. 1963–1965. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Зоя Шадрунова. Ожидание (фрагмент). 1985. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Ожидание (фрагмент). 1985. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Северное наречие характерно для жителей Новгородской, Ярославской, Костромской, Вологодской и других областей. Самая броская его фонетическая черта — «оканье»: букву «о» произносят не только в ударном положении, но и в безударном. То есть носитель московского диалекта сказал бы слово «водовоз» примерно так: [выдавос], с короткой первой гласной, превращающейся в нечто среднее между «ы» и «а». А, например, вологжанин произнес бы [водовос], не заменяя звук «о» ни на какой другой и не укорачивая его.

Второй яркий признак — «цоканье», смешение звуков [ц] и [ч]. Например, слово «чай» носители говора могут произносить как [цай] или [т’яй].

Еще одна черта некоторых северных говоров — это сохранившаяся буква «шта», которая в литературном языке позже стала буквой «щ». Раньше она произносилась как [штш], но со временем сочетание звуков немного видоизменилось. И сейчас, например, слово «запрещено» носитель северного наречия произнесет как [запрешчано], [запрештано] или [запрешано].

Читайте также:

- Как и зачем Михаил Лермонтов повторял себя

- «Несравнимый изобразитель русского быта»: к 145-летию Бориса Кустодиева

- Граффити древнерусских соборов

Южные говоры

Виктор Попков. Тетя Нюша с кошкой (фрагмент). 1965. Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, Курск

Александр Бояджан. Вечер. 1988. Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург

Татьяна Яблонская. У окошка (фрагмент). 1964. Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, Курск

Носители южных говоров проживают на территориях от Рязани и Смоленска до Белгорода. Главное отличие этих диалектов — фрикативный звук «г»: так называют произношение буквы «г» как [х]. Диалектологи обозначают этот звук символом «ɣ».

Вторая особенность некоторых южных говоров — это отсутствие звука [ф]. В давние времена в русском языке не было глухой пары звуку [в]. Но во время христианизации на Руси стали появляться православные имена, например Фекла. Новый звук сложился из двух других — глухого [х] и звонкого [в]. И в некоторых диалектах эта пара так и не преобразовалась в один [ф]. Например, в южных наречиях можно услышать слово «хвартук» или «хвасоль».

Новый звук сложился из двух других — глухого [х] и звонкого [в]. И в некоторых диалектах эта пара так и не преобразовалась в один [ф]. Например, в южных наречиях можно услышать слово «хвартук» или «хвасоль».

А еще носители этих говоров «акают»: произносят безударный звук [о] как [а] или [ы], как в слове «водовоз». То есть если в северных говорах «сова» будет [сова], то в южных — [сава]. Но это «аканье» присутствует и в литературном русском языке.

Что такое литературный язык?

Наталья Нестерова. В беседке. 1982. Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, Курск

Карл Фридман. Луна-парк. 1994. Тверская областная картинная галерея, Тверь

Борис Копылов. Майская ночь (фрагмент). 1979. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Литературный язык — это тоже один из говоров, московский. Столица располагается в зоне среднерусских наречий, в них сочетаются черты северных и южных диалектов. Из южных в литературный язык пришло «аканье», а из северных — звонкая «г». Этот процесс начался примерно в XIV веке: Московское княжество стало набирать силу, сюда начали съезжаться люди из других городов и сел. А позже московский говор распространился, и столичный вариант стал основой литературной речи.

Этот процесс начался примерно в XIV веке: Московское княжество стало набирать силу, сюда начали съезжаться люди из других городов и сел. А позже московский говор распространился, и столичный вариант стал основой литературной речи.

Диалектизмы в литературной речи: «Ну, брат, откентелева же ты…»

Сергей Шадрунов. Лето (фрагмент). 1972. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск

Александр Бурзянцев. Родина Есенина. 1970–1971. Пермская государственная художественная галерея, Пермь

Семен Ротницкий. Максим Горький (У Репина в Пенатах) (фрагмент). Из серии «Великие люди России». 1994. Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко, Кисловодск, Ставропольский край

Однако, при наличии единой нормы, в речи многих известных культурных деятелей сохранялись диалектные черты. Например, Максим Горький «окал» — сохранились аудиозаписи, где эта особенность отчетливо слышна. Но хоть Горький и был носителем говора, он писал: «У нас в каждой губернии и даже во многих уездах есть свои «говоры», свои слова, но литератор должен писать по-русски, а не по-вятски». Сергей Есенин тоже «окал», но делал это намеренно. Уже перебравшись в Петербург, он создавал себе образ крестьянского поэта и пытался сделать речь более экзотичной. Хотя сам родился в Рязанской губернии, жители которой «акают». Поэт Константин Ляндау вспоминал: «…даже его «оканье», особенно раздражавшее нас, петербуржцев, не могло нарушить волшебство его чтения».

Сергей Есенин тоже «окал», но делал это намеренно. Уже перебравшись в Петербург, он создавал себе образ крестьянского поэта и пытался сделать речь более экзотичной. Хотя сам родился в Рязанской губернии, жители которой «акают». Поэт Константин Ляндау вспоминал: «…даже его «оканье», особенно раздражавшее нас, петербуржцев, не могло нарушить волшебство его чтения».

Многие прозаики использовали диалектизмы в своих произведениях, чтобы передать звучание настоящей живой речи, на которой говорят жители разных регионов и представители разных социальных слоев. Например, Иван Тургенев в рассказе «Бежин луг»: «Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь?» В том же рассказе есть и фонетические диалектные черты, например слово «почта» один из героев произносит как «пошта».

Автор: Дарья Федосова

Теги:

Иван ТургеневМаксим ГорькийРусский языкСергей ЕсенинПубликации раздела Образование

В Нью-Йорке российское консульство подверглось вандализму с красной краской

Нью-Йорк|В Нью-Йорке российское консульство подверглось вандализму с красной краской

https://www. nytimes.com/2022/09/30/nyregion/ny- russian-consulate-vandalism.html

nytimes.com/2022/09/30/nyregion/ny- russian-consulate-vandalism.html

Реклама

Продолжить чтение основного материала

Фасад здания, расположенного в Верхнем Ист-Сайде, был обнаружен в начале пятницы покрытым краской, по данным полиции.

Российское консульство на Манхэттене подверглось вандализму в пятницу, по данным полиции. Фото… Джина Мун для The New York TimesРоссийское консульство в Нью-Йорке подверглось актам вандализма с применением баллончика с краской рано утром в пятницу, сообщает полиция.

Офицеры ответили на звонок службы экстренной помощи о вандализме на фасаде здания, расположенного на Восточной 91-й улице, недалеко от Пятой авеню, примерно в 1:30 ночи в пятницу, сообщила полиция.

Никаких слов не было видно, только широкие полосы красной краски растянулись на фасаде первого этажа здания, закрывая окна и двойные двери. Но некоторые в соцсетях и несколько прохожих интерпретировали вандализм как протест против продолжающейся войны России против Украины.

Но некоторые в соцсетях и несколько прохожих интерпретировали вандализм как протест против продолжающейся войны России против Украины.

Вандализм произошел всего за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин произнес в Москве воинственную речь об аннексии четырех областей Украины.

Некоторые люди, остановившиеся перед консульством в пятницу утром, выразили поддержку Украине.

39-летняя Мария Филипс, которая родилась на территории тогдашнего Советского Союза, а сейчас живет в Лондоне, сфотографировала место происшествия.

«Меня это тронуло», — сказала она. «Это, очевидно, означает кровь, за которую несет ответственность Россия, убивая украинский народ и отправляя людей умирать на войне, которая бессмысленна, жестока и глупа».

Марина Коваленко, 57 лет, персональный тренер, проживающая неподалеку, увидела фотографии краски в соцсетях и поспешила посмотреть. Для нее это было произведением искусства, и она похвалила вандалов и предложила выручить их, если их поймают.![]()

Полиция сообщила, что арестов не было, и этот эпизод был расценен как возможный инцидент с предвзятостью.

«Всегда думала забрызгать флаг, но мне не хватает», — пошутила г-жа Коваленко. — И я знаю, что это преступно.

Она сказала, что переехала в США из России 11 лет назад, но ее семья осталась там. Она добавила, что, по ее мнению, краска должна оставаться до тех пор, пока правительство России не изменит курс.

«Хотела бы я быть достаточно храброй, чтобы сделать это самой», — сказала она.

Джулия Крушельницкая, американка украинского происхождения, старшеклассница школы Спенс через дорогу от консульства, расплакалась, наблюдая за происходящим. Она сказала, что ей было очень трудно ежедневно ходить в школу, так как война продолжалась.

«Очень волнительно каждый день видеть это визуальное представление российского консульства, что-то немного сложное для меня», — сказала она.

Российское консульство направило вопросы об инциденте в Госдепартамент США, который не сразу ответил на запрос о комментариях. Табличка на двери консульства гласила, что все встречи на этот день отменены.

Табличка на двери консульства гласила, что все встречи на этот день отменены.

Суперяхта российского олигарха Абрамовича стала мишенью граффити-активиста

Суперяхта российского олигарха Абрамовича стала мишенью граффити-активистаПерейти к

- Основное содержание

- Поиск

- Счет

Читать в приложении

Solaris покинул Барселону 8 марта после того, как с конца 2021 года стоял на верфи для ремонта.

Дэвид Рамос/Getty Images, Клайв Мейсон/Getty Images

Читать в приложении

Solaris покинул Барселону 8 марта после того, как с конца 2021 года стоял на верфи для ремонта.

Дэвид Рамос/Getty Images, Клайв Мейсон/Getty Images- Мужчина пытался нанести граффити на суперяхту Романа Абрамовича стоимостью 600 миллионов долларов, сообщает Crónica Global.

- Согласно отчету, мужчина нанял лодку и попытался разрушить яхту, когда она была пришвартована в Барселоне.

- Яхта Абрамовича покинула порт, а олигарх попал под санкции Великобритании.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Запад ввел строгие санкции в отношении российской элиты и олигархов в течение нескольких недель после вторжения России в Украину, заморозив их активы и в некоторых случаях ограничив поездки. Их суперяхты и частные самолеты — самые громкие проявления их богатства — пострадали от правительственных санкций и действий активистов.

Абрамович, владеющий первоклассным футбольным клубом «Челси» с состоянием около 13,9 миллиардов долларов, имеет тесные связи с Кремлем. Его 460-футовое судно Solaris покинуло порт Барселоны через несколько дней после попытки граффити, и с тех пор он попал под санкции Великобритании.

По сообщению базирующейся в Барселоне компании Crónica Global, 3 марта литовец нанял лодку в порту и попросил капитана и матроса направить ее к Солярису.

Когда стало ясно, что он намеревается нанести на нее граффити с помощью баллончика с краской, капитан и матрос запротестовали, вынудив мужчину попытаться взять лодку под свой контроль, сообщает Crónica Global. Как сообщает издание, сумев одолеть мужчину, капитан и матрос пришвартовали лодку обратно в порт и связались с портовой полицией и гражданской гвардией.

Мужчина сказал, что выступает против вторжения России в Украину, согласно Crónica Global.

Представитель гражданской гвардии подтвердил Crónica Global, что 3 марта в порту произошел инцидент с участием пассажира, который хотел нарисовать граффити на лодке. Пресс-секретарь сообщил, что арестов не было, поскольку обвинения не были выдвинуты. Гражданская гвардия не сразу ответила на запрос Insider о комментариях.

Корабль «Солярис», который с конца 2021 года находится на ремонте на верфи, покинул Барселону 8 марта и направился на восток. По состоянию на утро четверга она находилась к югу от Греции, а Eclipse, еще одна суперяхта, принадлежащая Абрамовичу, находилась к югу от Италии, согласно данным MarineTraffic.

Частный самолет Абрамовича стоимостью 65 миллионов долларов тем временем вылетел обратно в Москву во вторник после поездки в Стамбул и Тель-Авив на выходных. Сам Абрамович был замечен во вторник в аэропорту Израиля.

Подпишитесь на уведомления от Insider! Будьте в курсе того, что вы хотите знать.