Мир в начале XX века

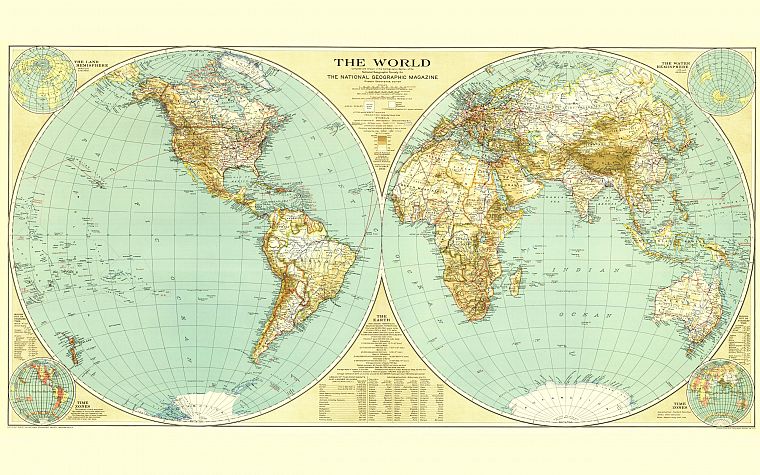

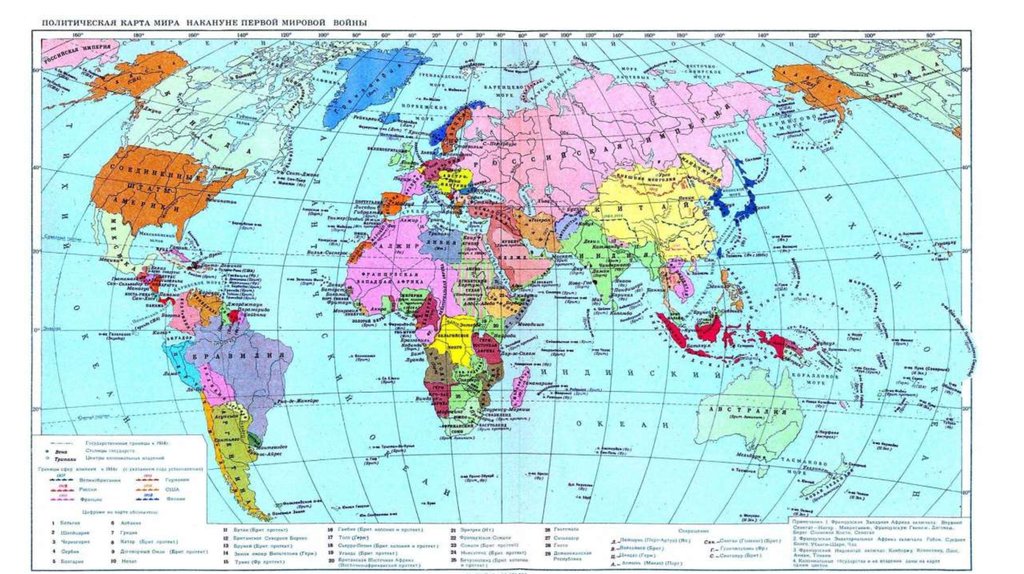

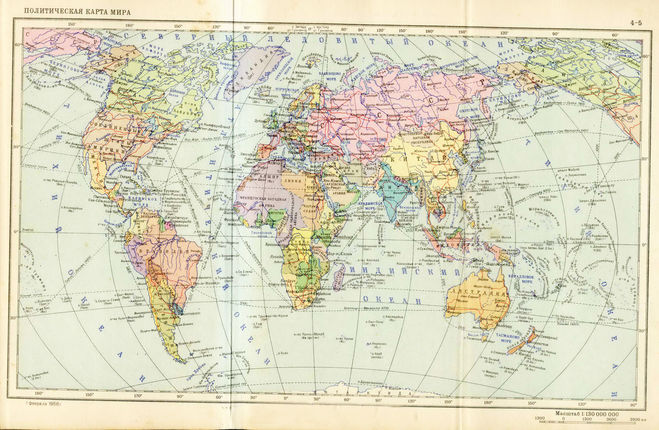

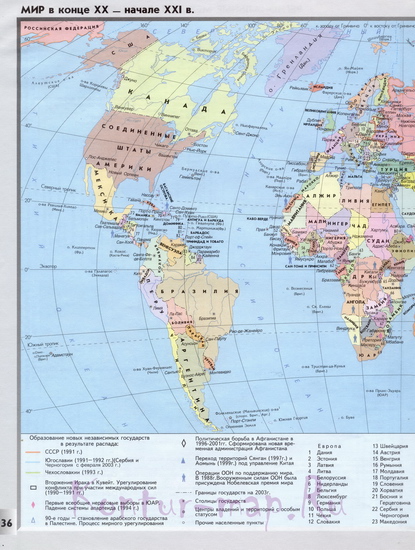

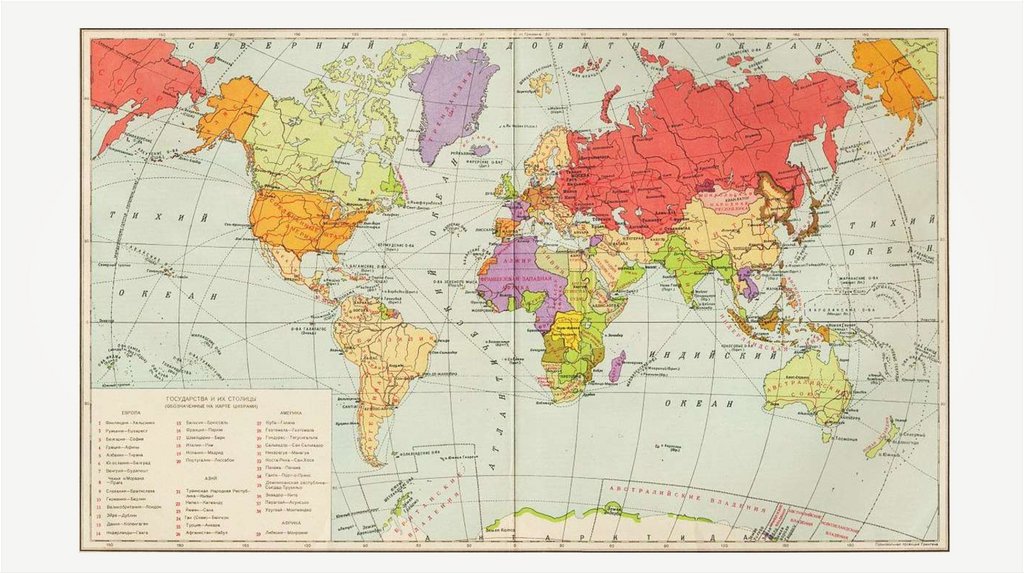

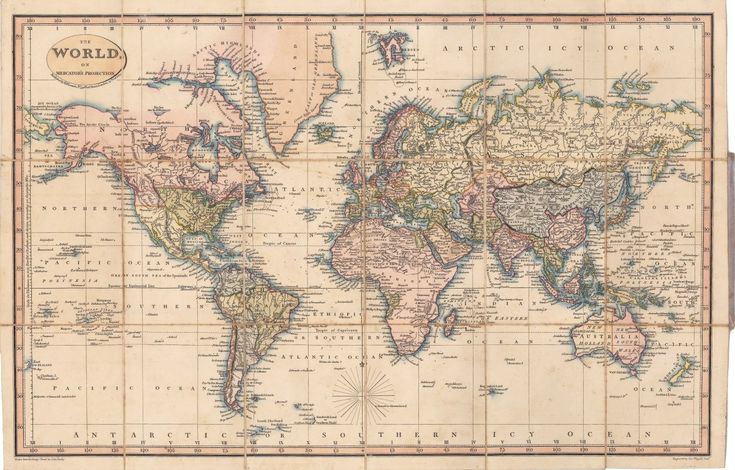

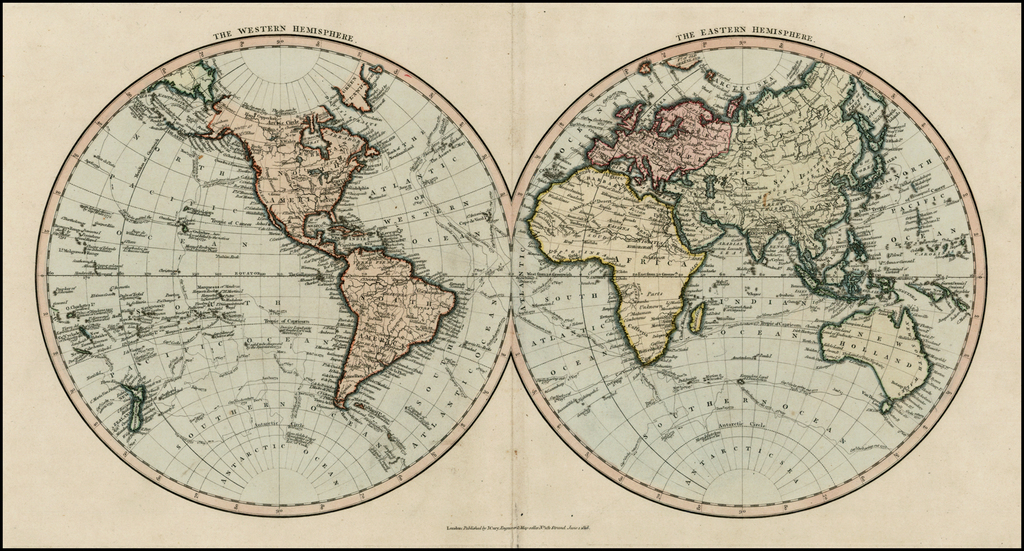

Если посмотреть на карту мира начала XX в. и попытаться сравнить её с современной картой, нетрудно убедиться, что этот век не зря называют переломным. Очертания материков и океанов, пустынь и гор остались как будто прежними (хотя географы скажут, что они тоже меняются). Зато совсем иной стала политическая карта. На ней вместо одних стран появились другие. Изменились не только границы многих государств, но и их политическое устройство: монархии превратились в республики, колонии — в независимые государства и т. д.

Мир империй

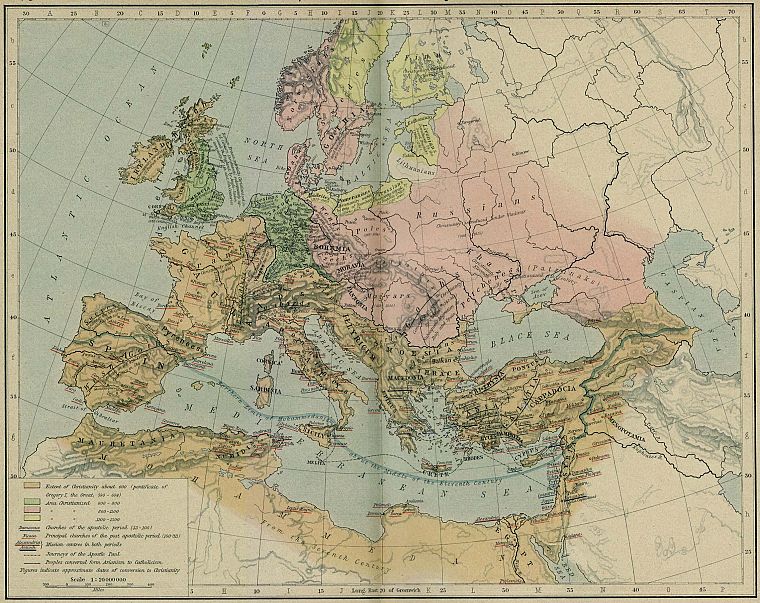

Как же выглядел мир на карте в начале XX в.? Часть Европы и Америки занимали национальные государства, которые мы привыкли видеть на современной карте. Некоторые из них возникли несколько веков назад, иные — значительно позже (например, единые государства в Италии и Германии сложились во второй половине XIX в.). В то же время на обширных пространствах располагались империи.

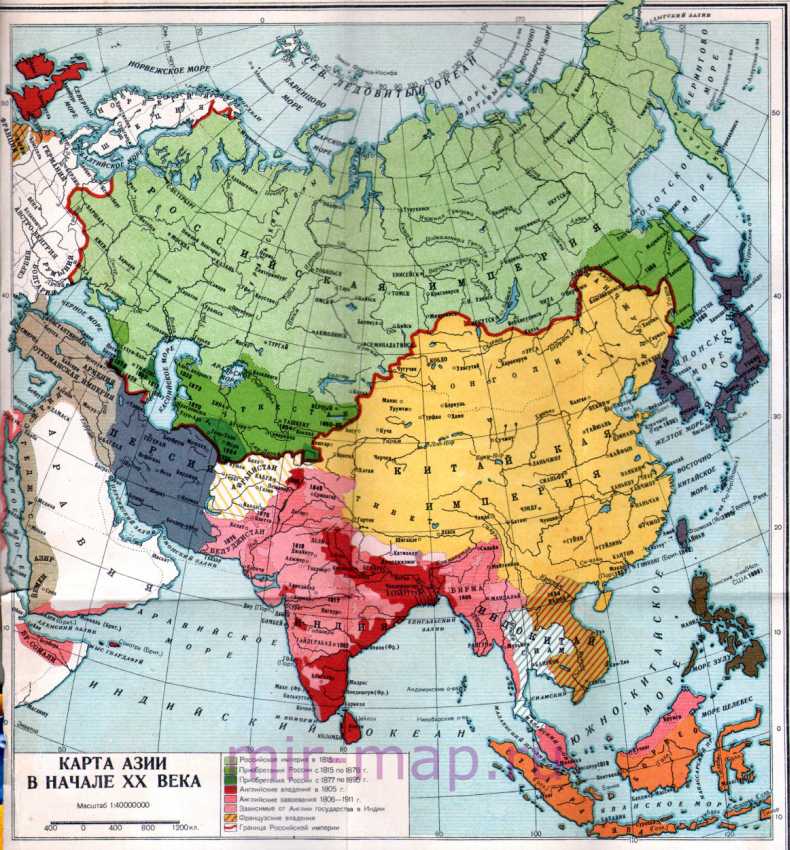

В начале XX в. империй существовало немало и были они разные. Одну группу составляли государства, которые на протяжении столетий присоединяли к себе путём завоевания, союзов, колонизации территории, населённые разными по этнической принадлежности, религии, традициям народами. Такими многонациональными империями являлись Россия, Австро-Венгрия, Османская держава.

Одну группу составляли государства, которые на протяжении столетий присоединяли к себе путём завоевания, союзов, колонизации территории, населённые разными по этнической принадлежности, религии, традициям народами. Такими многонациональными империями являлись Россия, Австро-Венгрия, Османская держава.

Другую группу можно назвать традиционными империями. Такими, например, были Великая Небесная империя в Китае, находившаяся с XVII в. под властью династии Цин, Японская империя. Стремясь сохранить свою целостность и традиционное устройство, эти государства до середины XIX в. придерживались политики самоизоляции, «закрытых дверей» для иностранцев. Но со второй половины XIX в. европейцы стали проникать в эти страны не только со своими товарами и капиталами, но и с общественными идеями, образом жизни, модой и т. д.

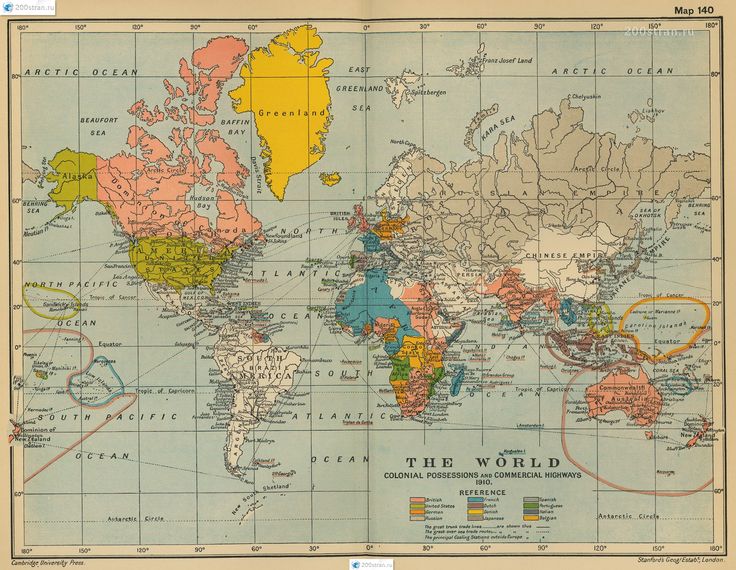

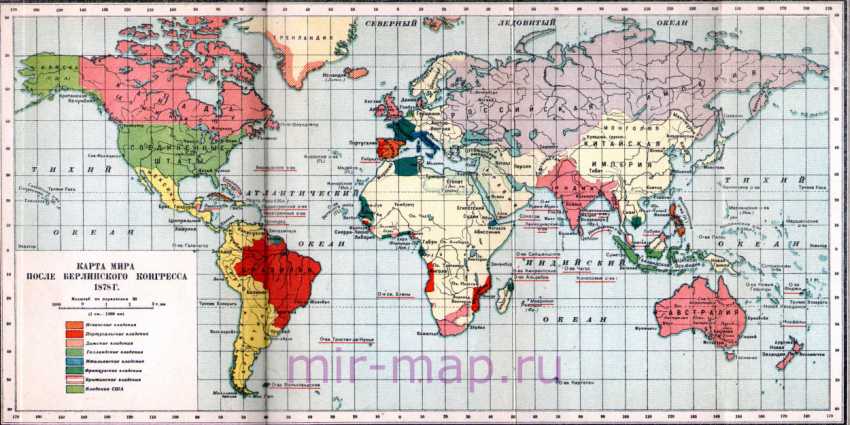

Ещё одна разновидность империй сложилась на протяжении Нового времени. Это были колониальные империи европейских стран, «открывавших» и подчинявших своему владычеству обширные территории Африки, Америки, Азии.

Крупнейшими колониальными державами были сначала Португалия, Испания, Голландия, а в XIX в. — Великобритания, Франция и др. Территории колониальных владений этих стран во много раз превосходили их собственную. Так, о владениях британской короны с полным основанием говорили, что «в них никогда не заходит солнце».

Последними крупными объектами колониальных захватов стали Центральная Африка и Юго-Восточная Азия. В Африке в 80—90-е годы XIX в. шла жёсткая борьба за территории между Великобританией, Францией, Германией, Италией. Если до этого колонии европейских стран занимали 10,8% территории Африки, то к 1900 г. — уже 90,4%. К концу XIX в. колониальный раздел мира между ведущими европейскими державами был практически завершён.

Колониальные владения европейских держав к 1910 году

Жизнь народов и отдельных людей в империях определялась не только исторически сложившимися условиями и традициями, но в немалой степени и местом в имперской пирамиде. На её вершине — в метрополиях сосредоточивались высшая власть и богатства империи.

На её вершине — в метрополиях сосредоточивались высшая власть и богатства империи.

Метрополия (от греческих слов «мать» и «город») — обозначение государства по отношению к основанным или завоёванным им колониям.

Олицетворением этой власти во многих европейских столицах (Лондоне, Париже, Амстердаме, Вене, Берлине) были не только королевские дворцы, но и деловые центры с банками, конторами крупных промышленных компаний, биржи, размещавшиеся в монументальных многоэтажных домах. Определённая доля накапливавшихся здесь капиталов выделялась и тем, кто составлял часть машины управления империями, — чиновникам, военным и техническим специалистам и др. У подножия имперских пирамид находились миллионы крестьян, городских и сельских рабочих. Оплата их труда была крайне низкой. Так, в Англии в начале XX в. доход рабочего был почти в 10 раз меньше, чем у высшего чиновника государственного аппарата. Особенно тяжело приходилось подавляющему большинству населения колоний, которое испытывало двойной гнёт — со стороны собственных правителей и колониальных властей.

Научный и технический прогресс. Успехи и проблемы индустриализации

Конец XIX — начало XX в. — это время важнейших открытий в науке, которые расширили представления о природе и человеке, изменили сложившуюся до этого научную картину мира. Особенно значительными были открытия в физике, современники назвали их переворотом, революцией в науке. Вспомним важнейшие из них. В конце XIX в. немецкий физик Г. Герц открыл электромагнитные волны, В. К. Рентген — икс-лучи, проникающие в материальные предметы (на основе этого был создан аппарат, позволявший видеть внутреннее строение предметов и получивший название рентгеновского). Голландец Г. А. Лоренц разработал электронную теорию строения вещества. В 1896—1898 гг. французские учёные А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри и П. Кюри положили начало изучению радиоактивности. Эти исследования опровергли утвердившиеся в XVIII в. каноны механистической физики, традиционные представления об энергии, о неделимости атома.

В начале XX в. английский физик Э. Резерфорд обосновал новую модель строения атома и теорию радиоактивности. Немецкий физик М. Планк и датчанин Н. Бор развили квантовую теорию, которая объясняла природу передачи энергии в излучениях. Немецкий физик А. Эйнштейн разработал теорию относительности. В ней, в отличие от закона всемирного тяготения И. Ньютона, механизмы взаимного притяжения материальных объектов связывались с изменением свойств пространства и времени. Эти открытия означали настоящий переворот в физике. Считавшийся неделимым атом «распался». Это вызывало неоднозначную оценку в научном мире. Одни считали, что открытия свидетельствовали о несостоятельности материалистической картины мира, другие увидели в них новые возможности научного познания природы и человека.

Резерфорд обосновал новую модель строения атома и теорию радиоактивности. Немецкий физик М. Планк и датчанин Н. Бор развили квантовую теорию, которая объясняла природу передачи энергии в излучениях. Немецкий физик А. Эйнштейн разработал теорию относительности. В ней, в отличие от закона всемирного тяготения И. Ньютона, механизмы взаимного притяжения материальных объектов связывались с изменением свойств пространства и времени. Эти открытия означали настоящий переворот в физике. Считавшийся неделимым атом «распался». Это вызывало неоднозначную оценку в научном мире. Одни считали, что открытия свидетельствовали о несостоятельности материалистической картины мира, другие увидели в них новые возможности научного познания природы и человека.

Мария Склодовская-Кюри (1867—1934). Полька по происхождению, высшее образование получила в Варшаве. Затем переехала в Париж, где вместе с мужем Пьером Кюри занялась исследованием радиоактивности. В 1903 г. и 1911 г. удостоена Нобелевских премий в области физики и химии. Умерла от болезни крови, вызванной радиоактивным излучением.

Умерла от болезни крови, вызванной радиоактивным излучением.

Значительные успехи были достигнуты в конце XIX — начале XX в. и в других отраслях науки. В биологии на основе дарвиновской теории эволюции получили дальнейшее развитие науки о строении и развитии клеток (цитология) и тканей (гистология). В особое научное направление выделилось изучение проблем наследственности — генетика, в которой наибольшую известность в этот период приобрели работы немецкого биолога А. Вейсмана и американского учёного Т. Моргана. Всемирное признание получили исследования И. П. Павлова в области физиологии человека, особенно его теория условных рефлексов. В конце XIX в. большие успехи были достигнуты в бактериологии. Одним из её центров стал основанный в 1888 г. в Париже Пастеровский институт (средства на его учреждение собирались по международной подписке). Бактериологи разработали препараты для предотвращения заболеваний и лечения сибирской язвы, холеры, туберкулёза, дифтерита и других неизлечимых прежде болезней.

Открытия в разных сферах естествознания ознаменовали новый этап научного прогресса. Особенно важным оказалось то, что они очень быстро находили практическое применение, воплощались в технические изобретения и устройства. Так, радиоволны были открыты в конце 80-х годов XIX в., а уже в 1895 г. русский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой первый радиоприёмник, а итальянец Г. Маркони запатентовал в Англии «способ передачи электрических импульсов без проводов». В следующем году было создано акционерное общество по внедрению и эксплуатации изобретения Маркони. Он получил значительные средства для дальнейшей работы и в начале XX в. смог осуществить радиопередачу через Атлантический океан. Вслед за А. С. Поповым немецкий инженер X. Хюльсмайер наметил подходы к радиолокации.

Афиша лекции, посвящённой изобретению г. Маркони. 1902 г.

В технике особое внимание уделялось изобретению и совершенствованию технических устройств, в частности двигателей внутреннего сгорания. Широко известны имена Г. Даймлера, К. Бенца, Р. Дизеля, увековеченные в названиях созданной ими техники, применение которой вывело производство автомобилей и самолётов на качественно новый уровень. В первые десятилетия XX в. появились дизельные тепловозы и теплоходы. Разработки учёных-химиков позволили начать производство искусственных материалов: пластмасс, каучука, шёлка и др.

Широко известны имена Г. Даймлера, К. Бенца, Р. Дизеля, увековеченные в названиях созданной ими техники, применение которой вывело производство автомобилей и самолётов на качественно новый уровень. В первые десятилетия XX в. появились дизельные тепловозы и теплоходы. Разработки учёных-химиков позволили начать производство искусственных материалов: пластмасс, каучука, шёлка и др.

Широкое внедрение научных и технических достижений способствовало индустриализации всё большего числа европейских стран. Так, в Италии стало развиваться автомобилестроение. К 1914 г. в стране действовали 44 автомобилестроительные компании, крупнейшей из которых была фирма «Фиат». В Германии, Нидерландах и ряде других стран получила развитие электротехническая промышленность. В Бельгии наряду с традиционной угледобычей и металлургией было развёрнуто производство железнодорожных экспрессов и вагонов.

Своего рода «кровеносными сосудами» индустриализации стали сотни тысяч километров строившихся железных дорог, новые пароходные линии, мосты и тоннели.

В 1900—1913 гг. длина железных дорог в мире увеличилась с 710 тыс. км до 1014 тыс. км, мировая добыча угля выросла с 700 млн т до 1,2 млрд т, добыча нефти — с 20 млн до 52 млн т. В США к началу XX в. действовали четыре железнодорожные линии, связывавшие восточные штаты с тихоокеанским побережьем. В России в 1904 г. завершилось строительство Транссибирской магистрали длиной 7 тыс. км. В конце XIX — начале XX в. сооружены крупнейшие тоннели в Альпах (например, знаменитый Симплонский тоннель протянулся на 20 км), что позволило значительно сократить путь от западноевропейских столиц до Стамбула. В 1914 г. было закончено строительство Панамского канала (длиной свыше 81 км), соединившего Тихий и Атлантический океаны.

Если XIX столетие считалось веком угля и стали, то XX в. с полным основанием назван веком электричества. В начале этого столетия электроэнергия стала широко использоваться в промышленности и на транспорте. В крупных городах на смену конке пришли трамваи, переводились на электрическую энергию линии метро (например, в Лондоне).

В промышленности одновременно с применением более совершенных машин и технологий разрабатывались новые принципы организации производства. Американский предприниматель Ф. Тейлор предложил разделить заводской производственный процесс на отдельные стадии и операции. Специализация рабочего только на одной операции позволяла существенно повысить производительность труда. Эти идеи были подхвачены и развиты на автомобильных предприятиях Г. Форда в США. Здесь производство основывалось на стандартизации и автоматизации работ. Важнейшим технологическим новшеством стало применение «сборочного пути», как называл его сам Форд, или конвейера (впервые это произошло в 1913 г.). Идея «доставлять работу к рабочим», организация труда по методу Тейлора позволяли значительно экономить силы работников, каждый из которых должен был чётко, почти автоматически выполнять закреплённую за ним операцию. Так, сборка автомобильного двигателя, которая раньше выполнялась одним рабочим, была разбита на 48 отдельных движений. К рабочему месту подвозили все необходимые детали и материалы. В результате производительность труда работников увеличилась в 3—4 раза.

К рабочему месту подвозили все необходимые детали и материалы. В результате производительность труда работников увеличилась в 3—4 раза.

Конвейер на заводе Форда

Введение конвейера имело, однако, не только положительные стороны. Сам Г. Форд отмечал: «…результатом следования этим основным правилам является сокращение требований, предъявляемых к мыслительной способности рабочего, и сокращение его движений до минимального предела. По возможности ему приходится выполнять одно и то же одним и тем же движением».

А вот что думали сами рабочие (из рассказа рабочего автомобильного завода Ш Г. Форда в Дедженхэме):

«Это самая нудная работа в мире. Это одно и то же дело снова и снова. В нём нет никакого изменения, оно изнашивает вас. Оно вызывает у вас ужасную усталость. Оно замедляет ваши мысли. Здесь не нужно думать… Вы просто делаете это и делаете. Вы выносите это ради денег. Вот за что нам платят — за то, чтобы мы выносили нудность этого.

.. Форд видит в вас скорее механизм, чем человека. Они стоят над вами всё время. Они ждут от вас работы в каждую минуту дня».

Быстрое индустриальное развитие стран Европы и Северной Америки сказывалось не только на условиях труда людей, но и на среде их обитания. Вокруг промышленных городов уже не оставалось лесов, загрязнялись реки. Воздух в крупных городах, особенно в фабричных районах, был отравлен дымом заводских труб и машин. В Лондоне с конца XIX в. стали систематически проверять состав воздуха, выявляя в нём содержание углекислого газа и других вредных веществ. В выходные дни горожане устремлялись за город «подышать свежим воздухом». Становилось всё очевиднее, что технический прогресс имеет и отрицательные последствия.

Изменения в условиях и образе жизни людей

Научные и технические достижения всё заметнее отражались на повседневной жизни сотен тысяч людей — их занятиях, бытовых условиях, образовании, досуге и т. д.

Нараставшая индустриализация повлекла за собой значительный приток населения в города. Это стало всеобщим явлением, хотя доля городских жителей в общей численности населения в отдельных странах Европы и мира существенно различалась. Например, в 1901 г. она составляла в Англии 78 %, Швеции — 21,5 %, а в России в 1897 г. — 13 %. Массовый характер приобрела миграция (перемещение) населения из одних стран в другие в поисках средств к существованию. Это стало возможным в немалой степени благодаря развитию железнодорожного и морского транспорта. Основной поток эмигрантов устремился из стран Восточной и Южной Европы в Новый Свет — США и Латинскую Америку. Так, в США в 1900—1915 гг. приехали 14,5 млн человек. Эмигранты из Великобритании и других европейских стран направлялись также в британские владения — Австралию, Канаду и др.

Это стало всеобщим явлением, хотя доля городских жителей в общей численности населения в отдельных странах Европы и мира существенно различалась. Например, в 1901 г. она составляла в Англии 78 %, Швеции — 21,5 %, а в России в 1897 г. — 13 %. Массовый характер приобрела миграция (перемещение) населения из одних стран в другие в поисках средств к существованию. Это стало возможным в немалой степени благодаря развитию железнодорожного и морского транспорта. Основной поток эмигрантов устремился из стран Восточной и Южной Европы в Новый Свет — США и Латинскую Америку. Так, в США в 1900—1915 гг. приехали 14,5 млн человек. Эмигранты из Великобритании и других европейских стран направлялись также в британские владения — Австралию, Канаду и др.

В любом месте первому поколению переселенцев приходилось преодолевать большие трудности. Им доставалась самая тяжёлая работа, худшее жильё. Путеводной звездой этих людей была надежда «пробиться», обеспечить лучшую жизнь себе и своим детям. Именно из таких стремлений в США, куда прибывало особенно много переселенцев, родилось понятие «американская мечта», а в мире появился образ «страны неограниченных возможностей». На самом деле осуществить свою мечту многим на протяжении всей жизни так и не удавалось.

На самом деле осуществить свою мечту многим на протяжении всей жизни так и не удавалось.

Труд людей, работавших в промышленности и на транспорте, по мере появления более совершенных, производительных машин становился не столь тяжёлым, как раньше. Расширилось применение механизмов в сельском хозяйстве. Объём ручного труда стал сокращаться. Но одновременно работник оказывался всё более привязанным к машине, она нередко задавала темп его работе. В конце XIX — начале XX в. на промышленных предприятиях западноевропейских стран преобладал 10-часовой рабочий день с укороченной рабочей субботой. В первые десятилетия XX в. одним из основных требований трудящихся стало установление 8-часового рабочего дня.

XX век внёс заметные изменения в облик городов, условия жизни их обитателей. В столицах и крупных городах обычным видом транспорта становились автомобили, метро, трамваи. Керосиновые и газовые лампы в домах и на улицах заменялись электрическими. В богатых домах и учреждениях появились лифты, телефоны. Улучшалось городское водоснабжение. Применение антисептических средств и вакцин помогало в борьбе против эпидемий, которые некогда были бичом больших городов. Рос поток так называемых колониальных товаров. Чай, кофе и другие продукты, ранее доступные немногим, теперь входили в повседневный рацион.

Улучшалось городское водоснабжение. Применение антисептических средств и вакцин помогало в борьбе против эпидемий, которые некогда были бичом больших городов. Рос поток так называемых колониальных товаров. Чай, кофе и другие продукты, ранее доступные немногим, теперь входили в повседневный рацион.

В городах расширялись возможности проведения досуга. Изобретённый в 1895 г. кинематограф привлекал всё большее число зрителей. В первое десятилетие XX в. появились фильмы в жанрах фантастики, вестерна (так называли фильмы о приключениях на Диком Западе). «Великий немой» вызывал интерес не только движущимися картинками, но и тем, о чём он рассказывал. Для мужчин центром притяжения служили разного рода спортивные состязания, среди которых всё большую популярность приобретали футбольные матчи.

Быстрое индустриальное развитие предъявляло повышенные требования к системе образования. В промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве нужны были специалисты, способные управлять новой техникой. К началу XX в. в большинстве европейских стран на смену всеобщему начальному образованию пришло неполное среднее образование (шестилетнее, а в некоторых странах — восьмилетнее). Оно было обязательным. В Австро-Венгрии, например, предусматривались штрафы для родителей, чьи дети не посещали школу без уважительных причин. Особенно быстро развивались профессиональные учебные заведения — технические и коммерческие училища, сельскохозяйственные школы, в которых ученики, окончившие неполную среднюю школу, могли приобрести ту или иную профессию. Правда, возможность дальнейшего получения высшего образования в этом случае чаще всего не предусматривалась, такие училища называли тупиковыми. Всё же они играли большую роль в подготовке специалистов среднего звена для различных сфер хозяйства. Большое внимание стало уделяться подготовке учителей. В отдельных странах помимо прежних двухлетних учительских курсов появились педагогические училища с четырёхгодичным сроком обучения.

К началу XX в. в большинстве европейских стран на смену всеобщему начальному образованию пришло неполное среднее образование (шестилетнее, а в некоторых странах — восьмилетнее). Оно было обязательным. В Австро-Венгрии, например, предусматривались штрафы для родителей, чьи дети не посещали школу без уважительных причин. Особенно быстро развивались профессиональные учебные заведения — технические и коммерческие училища, сельскохозяйственные школы, в которых ученики, окончившие неполную среднюю школу, могли приобрести ту или иную профессию. Правда, возможность дальнейшего получения высшего образования в этом случае чаще всего не предусматривалась, такие училища называли тупиковыми. Всё же они играли большую роль в подготовке специалистов среднего звена для различных сфер хозяйства. Большое внимание стало уделяться подготовке учителей. В отдельных странах помимо прежних двухлетних учительских курсов появились педагогические училища с четырёхгодичным сроком обучения.

Динамичное промышленное развитие, рост прибылей от эксплуатации колоний способствовали тому, что увеличилось число технических специалистов, служащих, а также представителей так называемых свободных профессий — юристов, врачей и других специалистов, которым доставалась некоторая доля от доходов крупного предпринимательства. Вместе с мелкими собственниками, торговцами, ремесленниками они составляли нижний слой среднего класса. В рабочей среде в особую группу выделялись высококвалифицированные работники, которых называли рабочей аристократией. Однако и при росте среднего класса в развитых индустриальных странах сохранялся огромный разрыв между верхушкой общества и его низами.

Вместе с мелкими собственниками, торговцами, ремесленниками они составляли нижний слой среднего класса. В рабочей среде в особую группу выделялись высококвалифицированные работники, которых называли рабочей аристократией. Однако и при росте среднего класса в развитых индустриальных странах сохранялся огромный разрыв между верхушкой общества и его низами.

Обед в работном доме Лондон. 1900 г.

Материальные блага распределялись среди людей крайне неравномерно. Одни ездили в дорогих автомобилях на увеселительные прогулки, а другие экономили каждый цент (пенс, сантим и т. д.), считали роскошью поездку в «подземке» (так называли метро).

Одной из острых проблем того времени была гражданская и профессиональная дискриминация (ограничение в правах) женщин. Традиционно уделом работающей женщины признавался изнурительный труд прислуги, в лучшем случае — продавщицы. В XX в. труд женщин стал всё в большем объёме использоваться в промышленности, но им поручалась малоквалифицированная работа, да ещё за оплату вдвое меньшую, чем у мужчин. Правда, для женщин расширялись возможности работать в сфере обслуживания, в конторах, в образовании и здравоохранении. Однако, по мере того как профессии стали «феминизироваться» (т. е. осваиваться женщинами), снижалась оплата труда. Всё это вело к подъёму возникшего ещё в XIX в. феминистского движения, участницы которого выступали за равноправие женщин с мужчинами во всех сферах жизни.

Правда, для женщин расширялись возможности работать в сфере обслуживания, в конторах, в образовании и здравоохранении. Однако, по мере того как профессии стали «феминизироваться» (т. е. осваиваться женщинами), снижалась оплата труда. Всё это вело к подъёму возникшего ещё в XIX в. феминистского движения, участницы которого выступали за равноправие женщин с мужчинами во всех сферах жизни.

Использованная литература:

Алексашкина Л. Н. / Всеобщая история. XX — начало XXI века.

стр 2 Новейшая история дрофа 2015

ИСТОРИЯ

контурные карты

Готовые домашние задания

ГДЗ по истории

контурные карты

Атлас 9 класс Новейшая история 20-21 век Дрофа 2015

- страница 2 — Карта мира в конце 19 — начале 20 века

- страница 5 — Первая мировая война 1914-1918

- страница 7 — Сражения Первой мировой войны

- страница 8 — Завершение Первой мировой войны

- страница 9 — Октябрьская революция и установление Советской власти в России

- страница 10 — Гражданская война и иностранная интервенция в России

- страница 12 — Политическая карта мира после Первой мировой войны

- страница 14 — Европа в 1918 — 1923 годах

- страница 16 — Образование Союза Советских Социалистических Республик

- страница 17 — Нарастание международной напряженности в Европе накануне Второй мировой войны

- страница 18 — Нарастание международной напряженности на Дальнем Востоке

- страница 19 — Начало Второй мировой войны.

Военные действия в Европе

Военные действия в Европе - страница 20 — Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945

- страница 22 — Вторая мировая война; Северо-Африканский театр военных действий 1941-1945

- страница 23 — Вторая мировая война; Военные действия в Западной Европе 1943-1945

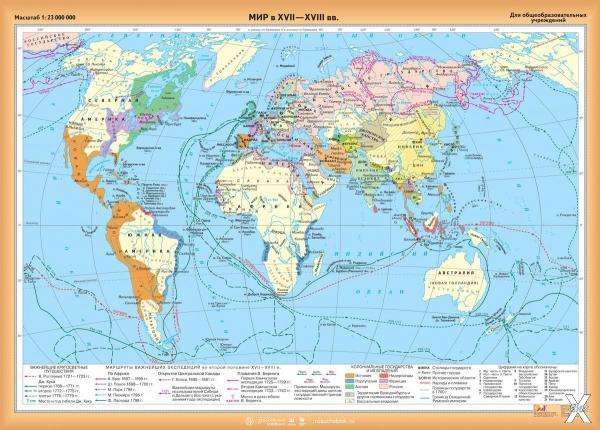

9 класс Новейшая история страница 2 — Карта мира в конце 19 — начале 20 века. Скачать бесплатно или читать онлайн карту атласа по истории для 9 класса Новейшая история 20 — начала 21 века, ФГОС издательство ДиК Дрофа 2015 год — Карта мира в конце 19 — начале 20 века, страница 2

Заключение Тройственного союза 20 мая 1882 г. в Вене

Страны Тройственного союза

Заключение Тройственного согласия Русско-английского 31 августа 1907 г.

в С.-Петербурге (англо-французское соглашение было заключено в 1904 г.)

Страны Антанты (Тройственного согласия), Нейтральные страны

Первые войны за передел мира в эпоху империализма:

Японо-китайская (1894—1895), Испано-американская(1898), Англо-бурская (1899 — 1902), Русско-японская (1904 — 1905), Итало-турецкая (1911—1912)

9 класс Новейшая история страница 2 — Карта мира в конце 19 — начале 20 века. Скачать бесплатно или читать онлайн карту атласа по истории для 9 класса Новейшая история 20 — начала 21 века, ФГОС издательство ДиК Дрофа 2015 год — Карта мира в конце 19 — начале 20 века, страница 2

Скачать бесплатно или читать онлайн карту атласа по истории для 9 класса Новейшая история 20 — начала 21 века, ФГОС издательство ДиК Дрофа 2015 год — Карта мира в конце 19 — начале 20 века, страница 2

Цифрами на карте обозначены:

1 Дания, 2 Нидерланды, 3 Бельгия, 4 Швейцария, 5 Италия, 6 Португалия, 7 Черногория, 8 Сербия, 9 Румыния, 10 Болгария, И Албания, 12 Греция, 13 Хивинское ханство (вассал России), 14 Бухарский эмират (протекторат России с 1868 г.), 15 Урянхайский край (протекторат России с 1914 г.), 16 Корея (Яп.), 17 Юж. Родезия (Брит.), 18 Бечуана-ленд(Брит), 19 Южно-Африканский Союз (Брит, доминион)

Границы даны на 1914 г.

Действия войск сторон английских и бурских

Осада городов бурами

Основные районы партизанской войны буров

Даты захвата территорий Англией

Подписание бурами мирного договора, признавшего аннексию Англией Трансвааля и Оранжевой Республики

Железные дороги

Границы на 1899 г.

Атлас ХХ века

| Атлас мира Викисклада Атлас мира Викимедиа — это систематизированная и прокомментированная коллекция географических, политических и исторических карт, доступная на Викискладе. |

Информация о стране, зависимости и регионе представлена на родном и английском языках. Другие вступления на английском языке.

20 век

| Атлас ХХ века Атлас 20 века должен быть заполнен картами. Дополнительная информация: Обновление атласа. |

европейских военных союзов в 1914 г. |

| Государства Германской империи (Веймарская республика) и их столицы в 1925 г. |

| немецких территориальных потерь 1919-45 гг. |

| Битва за Ростов (1941) |

| Немецкий фронт Второй мировой войны 1941-1942 гг. |

| членов Организации Объединенных Наций и десятилетие их вступления в ООН |

План раздела Палестины ООН 1947 г. |

| Обзорная карта Корейской войны |

| экономических союзов в Холодной войне |

| военных союзов в Холодной войне |

| Карта передвижения войск из Desert Shield/Storm |

Примечания и ссылки

Общие замечания:

|

Записи доступны в атласе

Общие страницы Мир, его континенты и океаны (История, Европейский Союз) • Океания • океаны Темы Исторические эпохи Субъекты с неоспоримым суверенным статусом Субъекты с оспариваемым суверенным статусом Зависимости и другие заморские территории Спорные субнациональные образования и территории Субнациональные автономные образования Другие регионы Бывшие суверенные государства Бывшие владения и заморские территории Бывшие спорные территории |

Смелая смесь новостей и идей

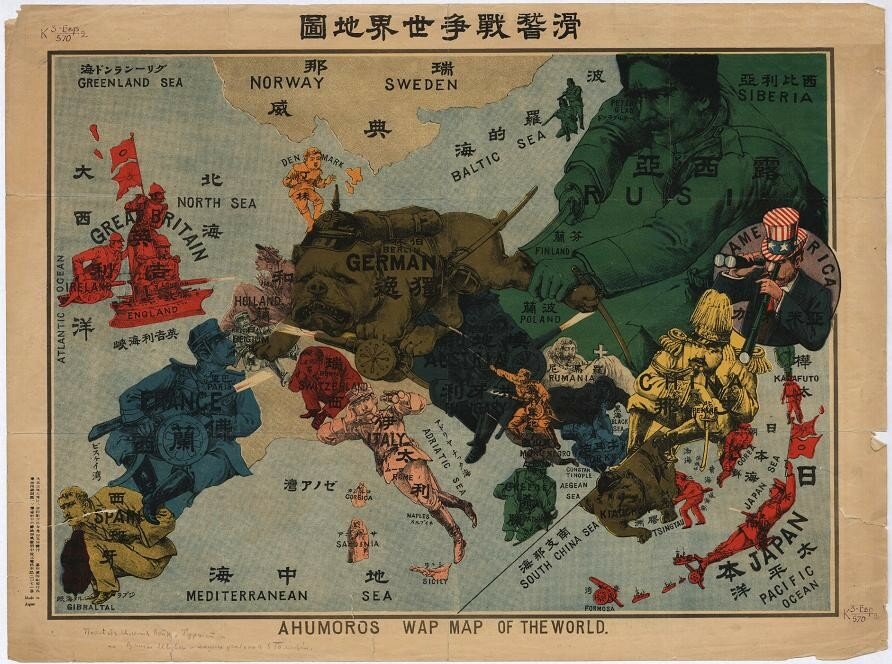

Анализ эволюции карты мира в 20 веке, от карты Военно-морской лиги 1901 года до цифрового взгляда на мир век спустя.

Том Харпер

Ведущий куратор Antiquarian Mapping

Британская библиотека

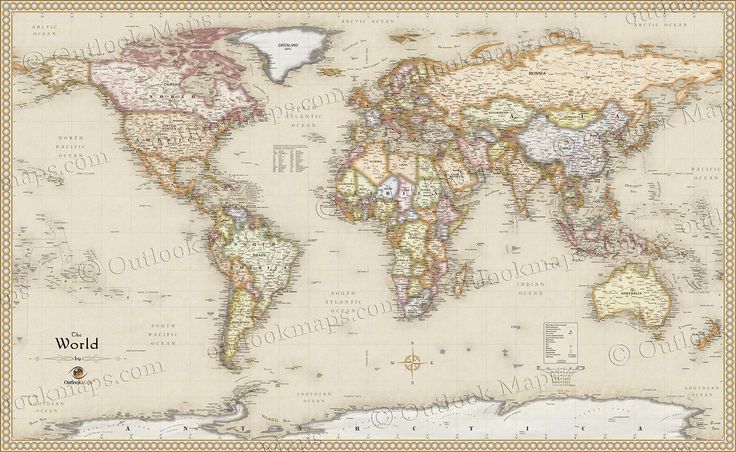

Введение

Карты существовали веками, но 20-й век был золотым веком картографирования. Это был первый период почти всеобщей картографической грамотности, когда карты распространялись и проникали почти во все аспекты повседневной жизни. Карты сопровождали каждый этап века, омраченный войной, но отмеченный огромными социальными и технологическими изменениями.

Они появились в удивительном разнообразии, от традиционных карт, нарисованных от руки на бумаге, до фотографий Земли, сделанных со спутников; от условного изображения мира сверху до динамического искажения современной карты лондонского метро. Карты представили элементы, которые сформировали жизнь 20-го века.

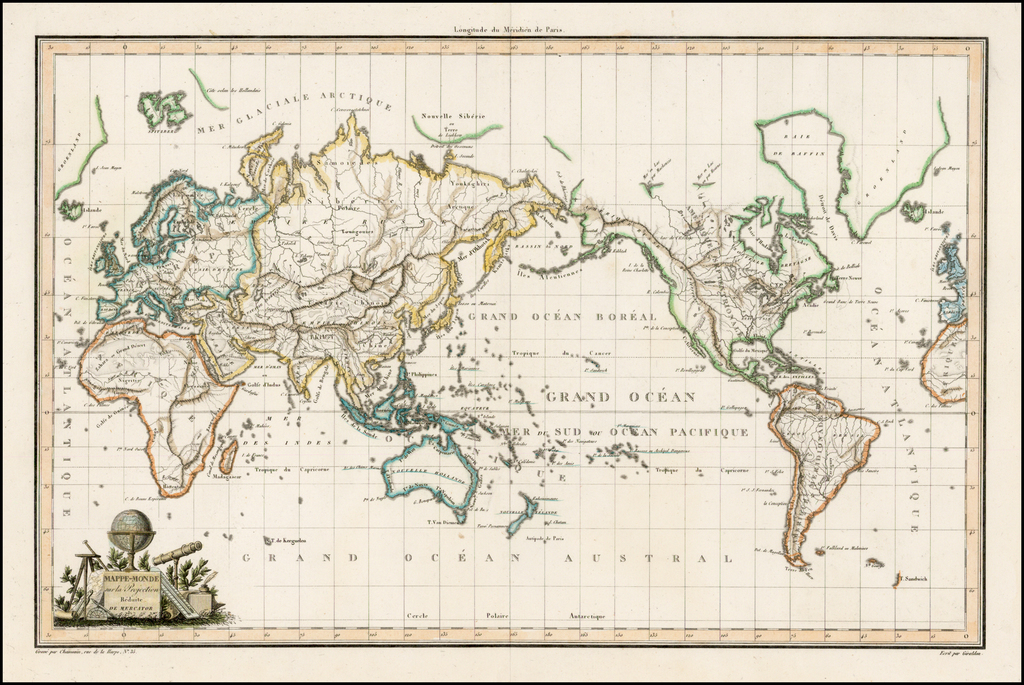

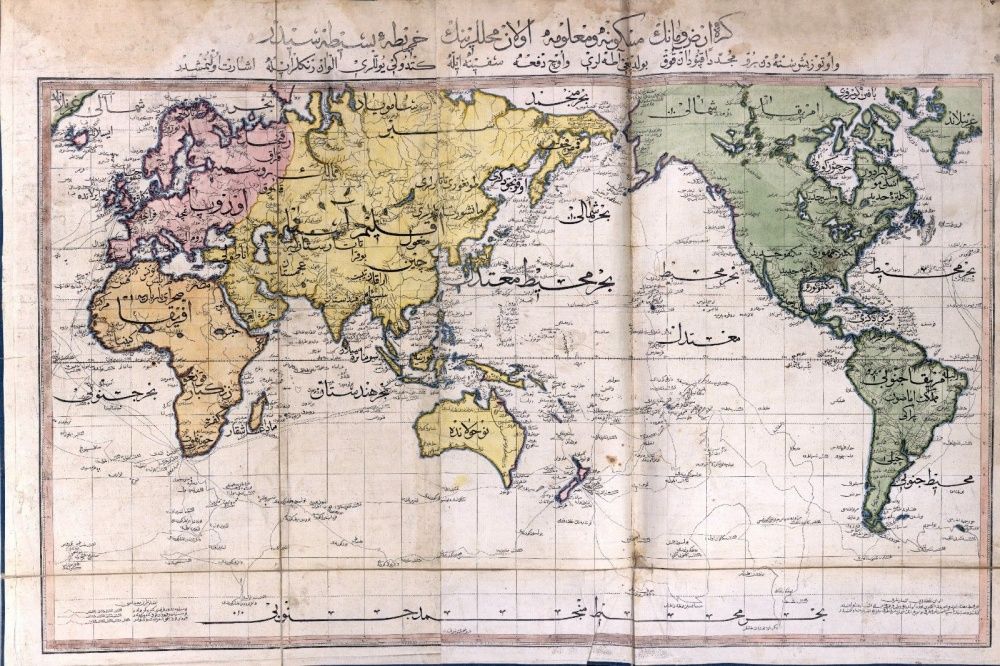

Самые ранние типы карт мира

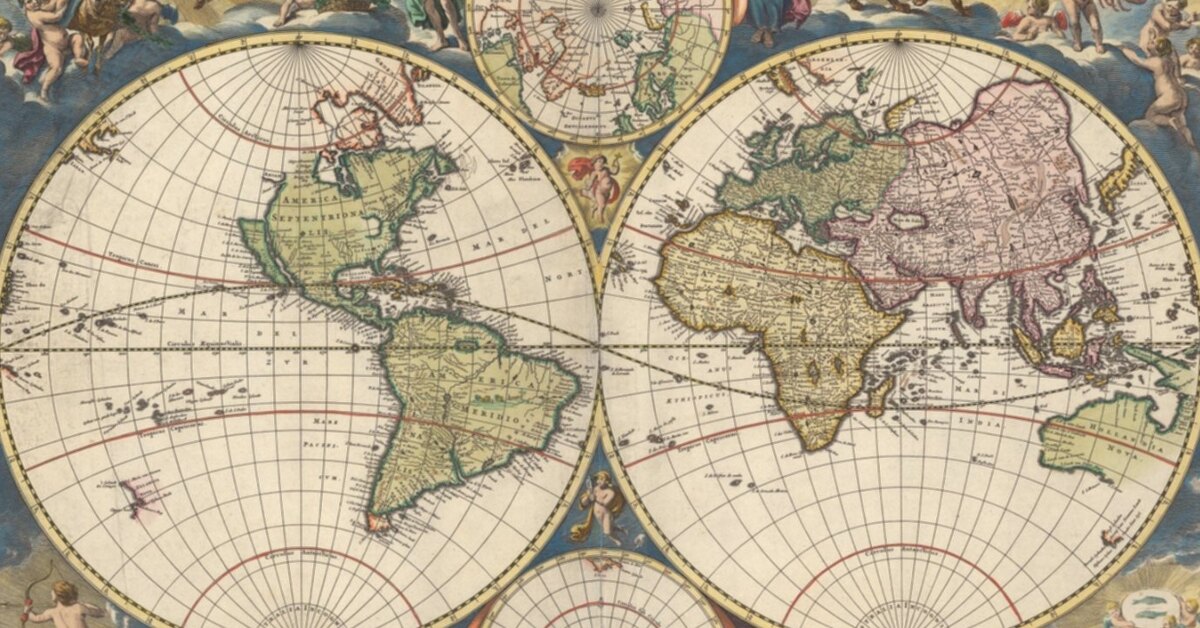

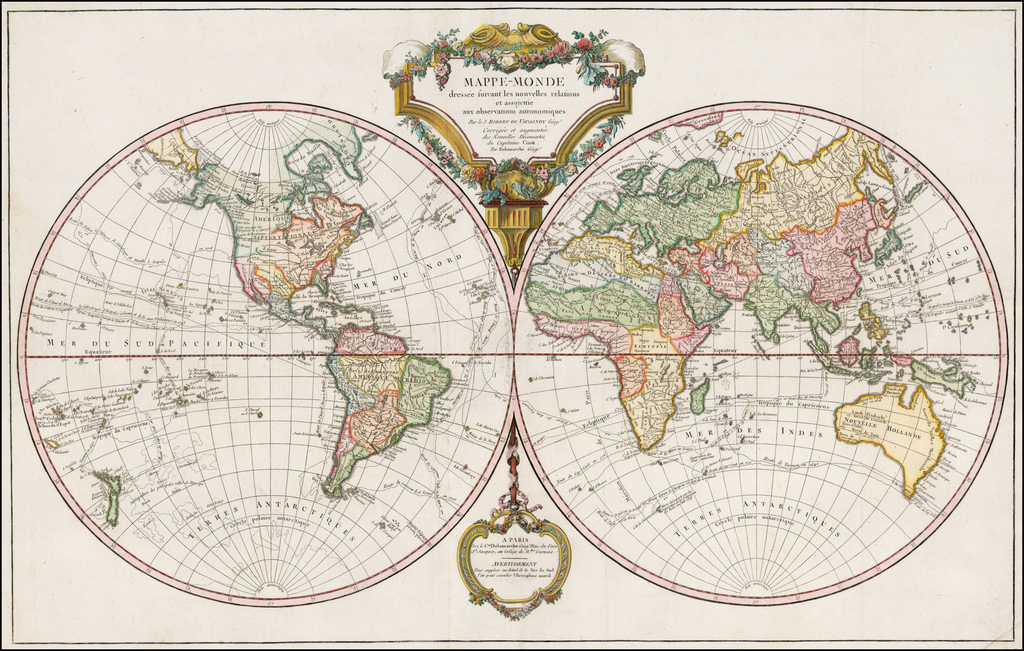

Мир изображался на картах на протяжении многих веков. Самые ранние сохранившиеся изображения мира 7-го века кажутся нам сегодня больше похожими на символы или круговые диаграммы.

Более подробные карты с большим количеством названий и топографических особенностей стали преобладать примерно с 12 го века. Западный формат карты мира, который мы знаем сегодня, стал самым тесным образом ассоциироваться с фламандским географом Герхардом Меркатором.

Карта мира 1569 года Меркатора была первой картой, демонстрирующей его картографическую проекцию (набор математических вычислений для перевода трехмерного мира на двухмерную поверхность). Решение Меркатора для уплощения земного шара заключалось в постепенном увеличении промежутков между параллелями или линиями широты по мере их приближения к полюсам (расчеты также позволяли морякам прокладывать прямые курсы прямо на карте). Вот почему северная и южная части карт в проекции Меркатора выглядят такими большими по сравнению с сушей, расположенной вдоль экватора.

На сегодняшний день сохранились только три полные копии карты мира Меркатора. Тем не менее, небольшие участки карты мира были включены Меркатором в его ручной атлас Европы, который он составил в 1570 и 1571 годах для своего покровителя Вернера фон Гимниха.

Тем не менее, небольшие участки карты мира были включены Меркатором в его ручной атлас Европы, который он составил в 1570 и 1571 годах для своего покровителя Вернера фон Гимниха.

Одной из первых карт, нарисованных на проекции Меркатора, была карта мира англичанина Эдварда Райта, опубликованная в книге 1599, в котором отмечались достижения английских исследователей, таких как Фрэнсис Дрейк (совершивший кругосветное плавание между 1577 и 1580 годами).

Карта и проекция Меркатора оставались стандартным видением мира в 20 веке.

Как менялась карта мира в 20 веке

В течение 20 века кардинальные изменения в мире отразились на картах мира. Например, после окончания войн и упадка европейских империй были созданы новые и более многочисленные государства.

Общее увеличение количества и типов информации на картах. Но другие изменения повлияли на карты мира более глубоко, чем увеличение или изменение их содержания. То, что стало фундаментальными принципами карт мира, например, что располагалось в их центре или как они соотносились с реальностью, стало подвергаться сомнению, когда картографы пытались адаптировать их к дивному новому миру.

То, что стало фундаментальными принципами карт мира, например, что располагалось в их центре или как они соотносились с реальностью, стало подвергаться сомнению, когда картографы пытались адаптировать их к дивному новому миру.

Ниже мы рассмотрим последовательность карт мира 20-го века, отмечая закономерности перехода от одной к другой и оценивая их ценность как окна в прошлое.

Военно-морская лига и цель их карты

Карта мира, которая прославляла Британскую империю и подчеркивала важность Королевского флота для постоянного влияния Великобритании в мировых делах / Британская библиотека, общественное достояниеВоенно-морская лига была империалистической группа давления, созданная в 1894 году для продвижения сохранения центральной роли Королевского флота в умах британцев и правительств доминиона.

Военно-морской флот считался связующим звеном между британскими территориями и владениями. Это был крупнейший в мире флот, гарантированный в 1889 г. Закон о военно-морской обороне (который постановил, что он должен быть не меньше двух следующих крупнейших флотов вместе взятых). Но к 1901 году он столкнулся с конкуренцией со стороны быстро расширяющихся военно-морских сил Германии и Японии.

Закон о военно-морской обороне (который постановил, что он должен быть не меньше двух следующих крупнейших флотов вместе взятых). Но к 1901 году он столкнулся с конкуренцией со стороны быстро расширяющихся военно-морских сил Германии и Японии.

Приведенная выше карта была эффективным пропагандистским материалом, позволившим Военно-морской лиге продвигать постоянные инвестиции в военно-морской флот. Это также было бы заметным украшением в школьных классах и закрепило бы образ империи в умах впечатлительных школьников. Тот факт, что он посвящен «детям Британской империи», доказывает, что он предназначался для будущих администраторов Империи.

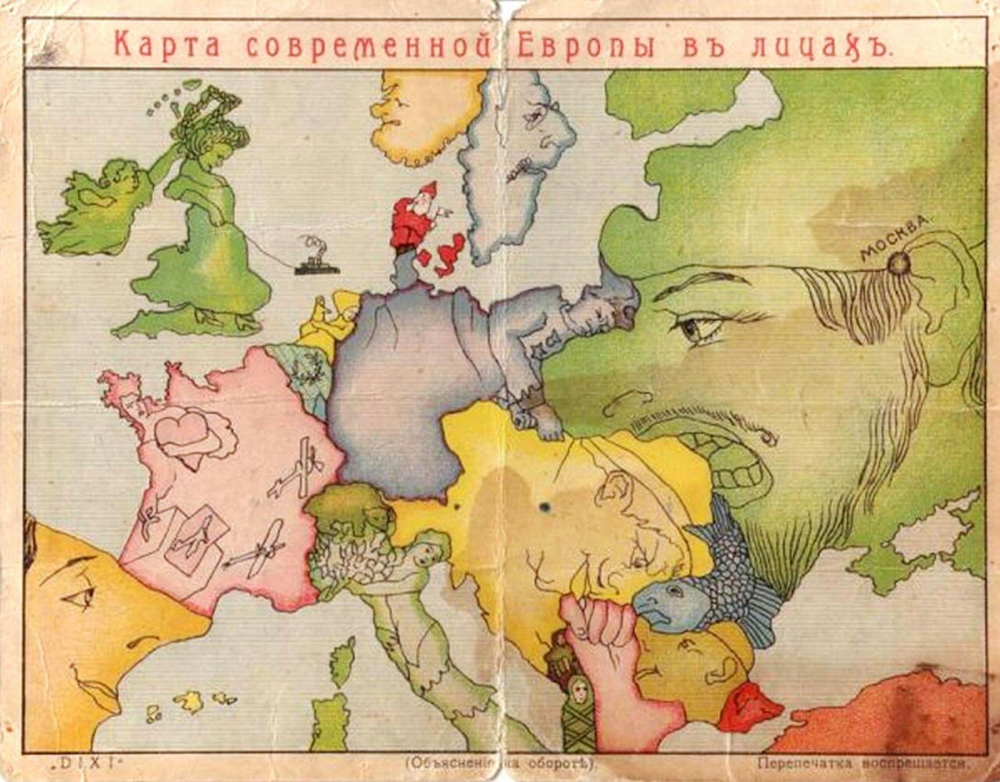

Национальные меньшинства и государственность

Пропагандистский плакат, опубликованный в Германии в 1919 г. / Британская библиотека, общественное достояние Представление о европейском империализме в мире было искусно искажено на этой карте мира, опубликованной в Германии примерно в 1919 году. За поражением Германии и ее союзников в конце Первой мировой войны в 1918 году последовала серия мирных конференций, в том числе и во Дворце Версаль под Парижем.

Среди условий, наложенных на Германию победившей Антантой (во главе с Великобританией, Францией и США), была потеря ее заморских территорий: Намибии, Маршалловых островов и др., которые были перераспределены между победившими союзниками, причем Великобритания особенно хорошо в получении бывших немецких владений.

Одним из ключевых принципов, выдвинутых на конференции американским президентом Вудро Вильсоном, было «самоопределение» национальных меньшинств. Этот принцип позволял меньшинствам претендовать на государственность и пользоваться защитой Лиги Наций, создание которой было еще одной идеей Вильсона.

После окончания войны на базе бывших империй были созданы различные государства, включая Австро-Венгерскую и Османскую империи.

Наброски немецкой карты мира противоречат принципу самоопределения против потери немецких колоний. На нем изображены страны Антанты, такие как Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Россия (последняя вышла из войны в 1917 году), как фигуры в национальной одежде, каждая из которых управляет своими колониями, которые показаны как национальный зверь. Плакат спрашивает, какие из этих территорий законны ли обязательство предоставить нациям право на независимое самоуправление? Двойные стандарты наверняка показались немецкому зрителю.

Плакат спрашивает, какие из этих территорий законны ли обязательство предоставить нациям право на независимое самоуправление? Двойные стандарты наверняка показались немецкому зрителю.

Империя свободной торговли

Карта торговых путей Британской империи: карта мира, созданная для официальной британской военной стратегии; Военное министерство Великобритании было правительственным ведомством, ответственным за военные вопросы / Британская библиотека, общественное достояние. Британская империя оставалась крайне важной для национальной экономики, особенно после краха американского фондового к доллару, в депрессию.

Существование этой мировой карты Британского военного министерства 1932 года продемонстрировало, что официальные британцы выражали озабоченность зависимостью Великобритании от международного судоходства и потенциальными угрозами, которые это представляло.

Во время глобального спада в начале 1930-х Министерство иностранных дел и Военное министерство Великобритании вели крупную пропагандистскую кампанию по расширению торговли Имперским деревом, надеясь создать благоприятные условия для торговли в Британской империи. Имперский совет по маркетингу (1929–33) заказал карты и плакаты таким художникам, как Макдональд Гилл, для той же цели.

Имперский совет по маркетингу (1929–33) заказал карты и плакаты таким художникам, как Макдональд Гилл, для той же цели.

Проблема для Британии заключалась в том, что такие доминионы, как Канада и Новая Зеландия, отчаянно нуждались в защите своей промышленности, даже от Британии, и поэтому не желали снижать тарифы и подвергать себя воздействию глобальных экономических бурь.

Карты мира после Второй мировой войны: американский взгляд

Карта мира 1942 года Мориса Гомберга, показывающая, как может выглядеть мир после окончания Второй мировой войны / Британская библиотека, общественное достояниеПеревооружение Германии , Италия и Япония, а также государства, выступающие против них, оказались факторами, остановившими глобальный экономический спад. Среди глобального конфликта Второй мировой войны люди уже планировали мир. Карты мира использовались, чтобы размышлять о том, как может выглядеть мир после окончания боевых действий.

Гомберг основывал свою карту на принципах, разработанных политиками и авторами, включая Герберта Уэллса. Они выступали за морально справедливое мирное урегулирование в конце войны с надлежащим международным «моральным миропорядком», обеспечивающим глобальную защиту и процветание.

Они выступали за морально справедливое мирное урегулирование в конце войны с надлежащим международным «моральным миропорядком», обеспечивающим глобальную защиту и процветание.

Реорганизация мира на карте дает современному зрителю ряд моментов «что, если». Но тоже вырвано из контекста. Например, в некоторых кругах карта рассматривалась как свидетельство американских имперских амбиций.

Огромные участки мира отображаются синим цветом под защитой США, в то время как так называемые «аванпосты безопасности» можно так же легко увидеть в том же свете. Однако такая политика противоречила бы открытой и неоднократной критике европейских империй президентами Соединенных Штатов.

Значение эмблемы Организации Объединенных Наций

Официальный логотип Организации Объединенных Наций, включающий в себя карту мира / Британская библиотека, общественное достояние Две карты, выпущенные после окончания Второй мировой войны, дают противоположные точки зрения на реальность мира. против политических разногласий нарождающейся холодной войны. Первая карта Организации Объединенных Наций (ООН), созданная в 1945, с центром на Северном полюсе, стал первым, кто отошел от традиционного стиля с Европой в центре. Центр представляет собой нейтральное пространство, граничащее с рядом государств, что создает ощущение единства и сотрудничества.

против политических разногласий нарождающейся холодной войны. Первая карта Организации Объединенных Наций (ООН), созданная в 1945, с центром на Северном полюсе, стал первым, кто отошел от традиционного стиля с Европой в центре. Центр представляет собой нейтральное пространство, граничащее с рядом государств, что создает ощущение единства и сотрудничества.

В то время как эта карта должна была стать символом мира и единства, другая карта в той же проекции, выпущенная четыре года спустя, показала международные отношения в совершенно ином свете.

Как напряженность времен холодной войны отразилась на картах мира

Карта времен холодной войны, показывающая мир с севера / Британская библиотека, общественное достояние После войны Соединенные Штаты сохранили военное присутствие в Японии и Юго-Восточной Азии, а также в Западной Европе благодаря членству в Организация Атлантического договора (НАТО) в 1949 году. В ответ на создание НАТО Советский Союз и его союзники сформировали Варшавский договор, который гарантировал своим членам военную поддержку в случае угрозы — две стороны зарождающейся холодной войны были установлены.

На этой карте, полученной от Министерства обороны (МО), использование логотипа ООН отражает неопределенность и подозрительность, существовавшие между США (с их союзниками) и Советским Союзом.

Расстояние между этими двумя державами было меньше на Северном полюсе; советский летчик совершил первое путешествие в 1937 году. Особая маркировка на карте «зон советского господства или влияния» демонстрирует настороженность Великобритании по отношению к своему бывшему военному союзнику. Здесь близость не служила поводом для сотрудничества.

Карта мира из космоса

Одна из первых фотографий планеты Земля из космоса, сделанная Уильямом Андерсом (1933–), астронавтом на борту Аполлона-8, часть космической программы США / НАСА В 20 90 315 90 316 веке произошел резкий сдвиг в человеческом восприятии Земли, потому что впервые в истории люди могли путешествовать в космос и смотреть на мир своими глазами. «Восход Земли», снимок, сделанный астронавтом НАСА Биллом Андерсом в 1968, имеет что-то общее с теми раннесредневековыми круговыми картами мира, которые мы перечисляли ранее; не столько из-за того, как он выглядит, сколько из-за его почти духовного символизма.

Фотография появилась в газетах и журналах по всему миру, приобрела ряд значений и стала представлять «земные» проблемы. Например, поскольку Земля выглядела маленькой, одинокой и уязвимой в пустоте, вызывались объединяющие и оптимистические сообщения, такие как дискурсы «весь мир» и «единая Земля».

Тем не менее, несмотря на мирный подтекст изображения, на заднем плане скрывались мотивы холодной войны. Фотография, возможно, стала символом единства мира, но она также представляла собой триумф Америки в продолжающейся идеологической войне против Советского Союза.

Современный план западной карты мира

Карта мира, показывающая мир с другой точки зрения, разработанная Арно Петерсом (1916–2002), немецким историком и картографом / Британская библиотека, общественное достояние Космические путешествия и первая высадка на Луну в 1969 году были лишь одним из событий, сделавших 1960-е годы переломным десятилетием. В западном обществе произошли изменения, о которых нельзя было и подумать до Второй мировой войны, включая последствия деколонизации, общественного договора, расширения прав и возможностей молодежи и коммерциализации, защиты окружающей среды и гражданских прав.

Для многих людей традиционная карта мира, нарисованная в проекции Меркатора с Европой в центре, больше не соответствовала знакомому им миру. Так как же сложилась западная карта мира, к которой мы сейчас привыкли?

Немецкий историк по имени Арно Петерс попытался все исправить. Выбор Петерсом картографической проекции с равной площадью был в высшей степени преднамеренным, потому что он заставлял области экваториальной зоны, включая Африку, казаться намного больше, чем в проекции Меркатора, которая, как утверждал Петерс, искажала «картину мира в пользу колониальных хозяев того времени. ‘.

Карта Меркатора определенно увеличила области мира дальше от полюсов. Но этот расчет был необходим для выпрямления линий с одинаковым углом наклона, называемых «локсодромами», чтобы дать возможность мореплавателям прокладывать курсы прямыми линиями на картах.

Проекция Меркатора была практической, а проекция Петерса — идеологической. И хотя проекция Петерса скорректировала несоответствие площади материков, она исказила их форму. Географ Артур Робинсон сравнил их с мокрым бельем, развешенным для просушки.

Географ Артур Робинсон сравнил их с мокрым бельем, развешенным для просушки.

Споры вокруг Петерса подчеркнули тот факт, что для создания карт картографы должны делать выбор. Преимущество изучения карт заключается в том, что эти выборы отражают контекст, мнения и чувства того времени, обеспечивая захватывающее понимание.

Не случайно на фотографии восхода Земли Америка оказалась стороной земного шара, обращенной к камере. Не случайно и то, что карта Военно-морской лиги 1901 года изображала мир в высшей точке Британской империи в праздничном стиле для своей аудитории.

Проекция Петерса появилась в начале 1970-х, в то время, когда некоторые задавали вопросы миру из-за социальных волнений, ядерных протестов, заботы об окружающей среде и колониальной войны.

Карта мира людей

Anthropocene Worlds: «картограмма» цифрового мира Бенджамина Хеннига, в которой подчеркивается плотность населения по пространственной площади / Британская библиотека, общественное достояние Карта Арно Петерса бледнела на фоне искажений, которые компьютеры могли внести в картину мира. После Второй мировой войны компьютеры использовались для составления и рисования карт. Алгоритмы могли вычислять сложные данные намного быстрее и точнее, чем люди, и превращать их в визуальные образы. Полученные «картограммы» могли сочетать пространственные данные с другими типами данных, такими как данные о населении, здоровье, СМИ или статистика окружающей среды.

После Второй мировой войны компьютеры использовались для составления и рисования карт. Алгоритмы могли вычислять сложные данные намного быстрее и точнее, чем люди, и превращать их в визуальные образы. Полученные «картограммы» могли сочетать пространственные данные с другими типами данных, такими как данные о населении, здоровье, СМИ или статистика окружающей среды.

Карта мира Бенджамина Хеннига — одна из таких картограмм. Для тех, кто привык к знакомой меркаторской проекции карты мира, карта Хеннига шокирует своим уровнем искажения: густонаселенные регионы Китая, Японии и Индии кажутся больше. Тем не менее, в некотором смысле это очень традиционная карта.

Судоходные пути более или менее такие же, как и на карте Лиги ВМФ, и Европа сохраняет некоторое преимущество в размерах и, конечно же, в ее центральном положении.

Возможно, самым революционным аспектом картограммы Хеннига является то, что его карта мира предоставляет каждому жителю Земли одинаковое пространство, независимо от размера, статуса или богатства.

Эта страница содержит ссылки на статьи по странам, континентам и темам, а также общие примечания и ссылки.

Эта страница содержит ссылки на статьи по странам, континентам и темам, а также общие примечания и ссылки.