Стиль барокко в русской литературе XVII века -Русская литература XI

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: Стиль барокко в русской литературе XVII века. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/stil-barokko-v-russkoj-literature-xvii-veka/ (дата обращения: 27.09.2022)

Содержание

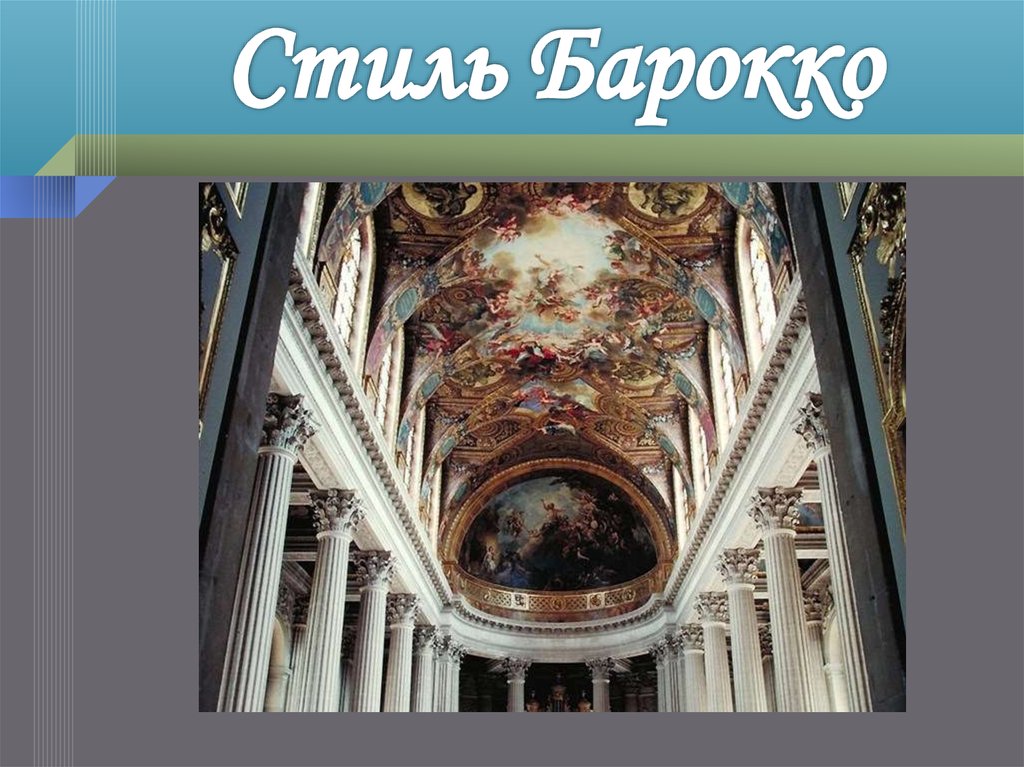

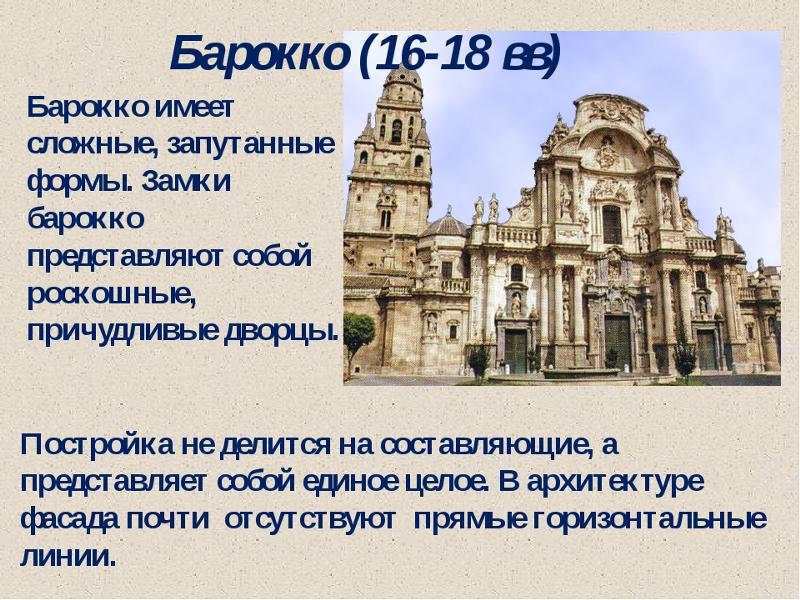

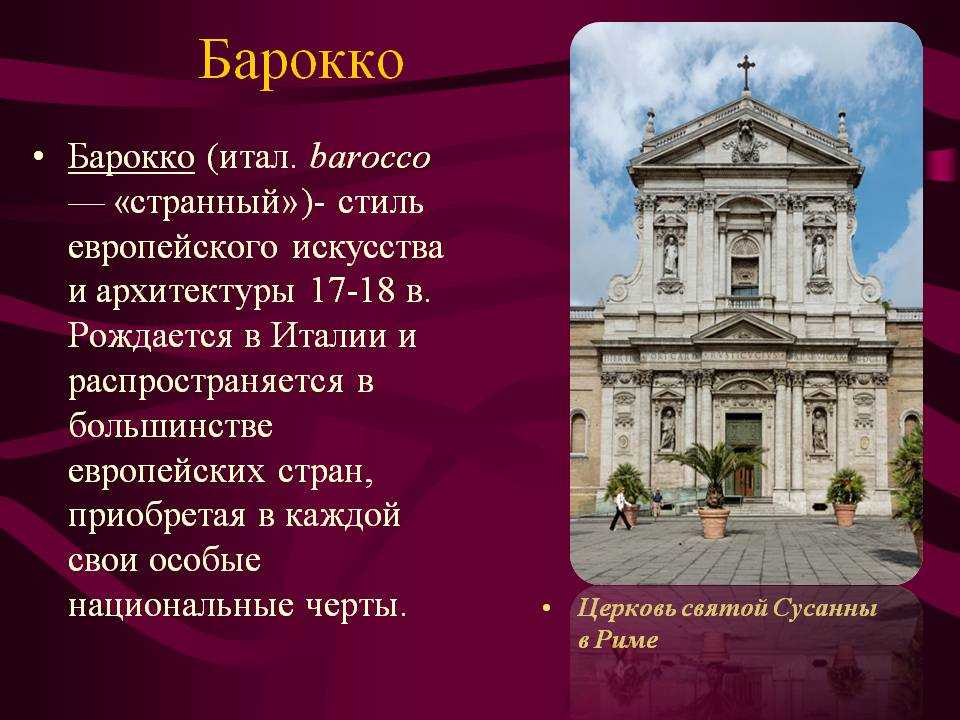

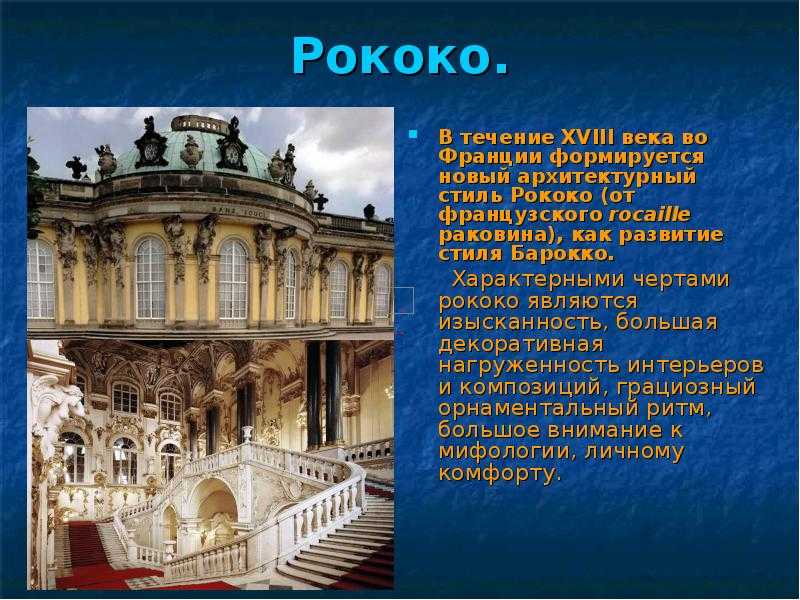

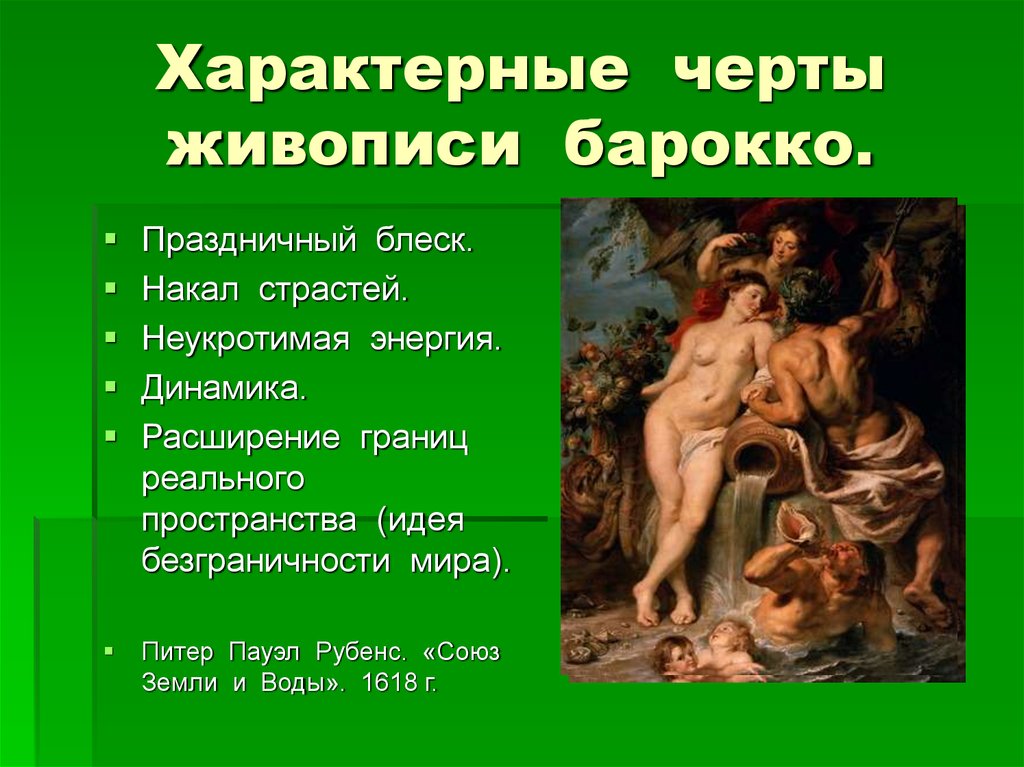

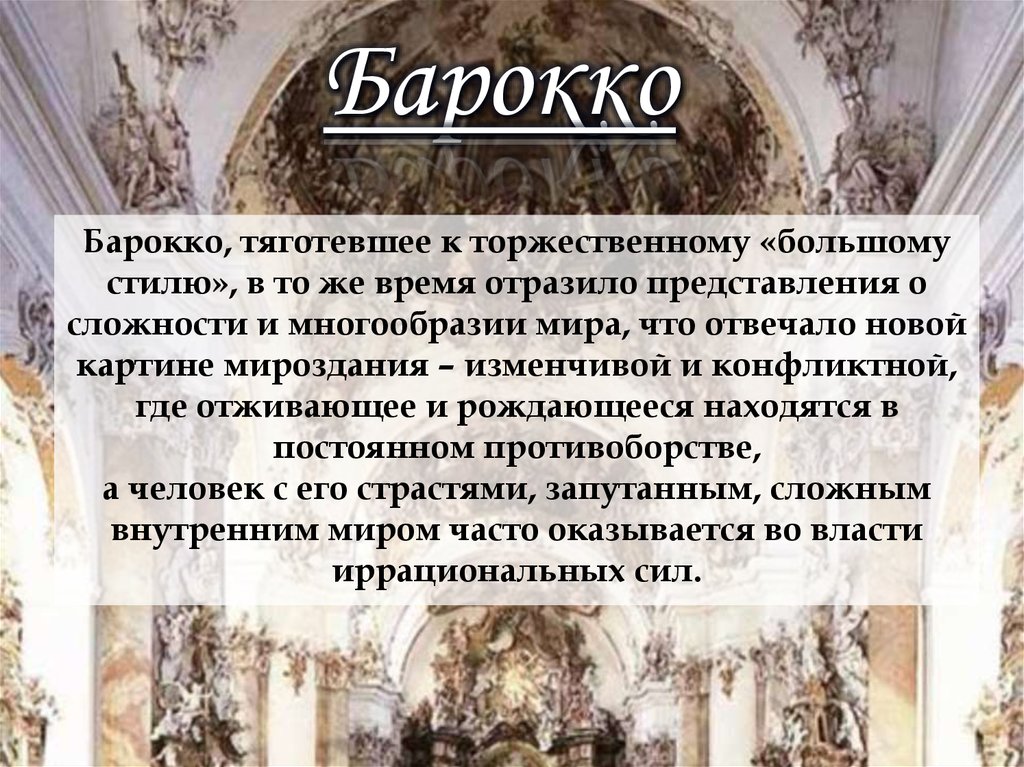

«Высокая» литература продолжала развиваться во второй половине XVII в. рядом с литературой демократической. Она гораздо больше была связана традициями. Стиль барокко – помпезный и в известной мере официальный, распространился главным образом в придворной поэзии, в придворном театре. Он лишен внутренней свободы и подчинен логике развития литературного сюжета. Этот стиль был переходным и, в известной мере, эклектичным: он стоял как бы между средневековьем и новым временем. Ярче всего «стиль барокко» представлен в произведениях Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, в драматургии конца XVII в.

Этот стиль был переходным и, в известной мере, эклектичным: он стоял как бы между средневековьем и новым временем. Ярче всего «стиль барокко» представлен в произведениях Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, в драматургии конца XVII в.

Симеон Полоцкий стремится воспроизвести в своих стихах различные понятия и представления, он логизирует поэзию, сближает ее с наукой. Сборники его стихов напоминают обширные энциклопедические словари. Он сообщает читателю «сведения» по своей теме. От этого темы его стихов самые общие.

Образ человека подчиняется сюжету повествования. В стихотворении главное — не люди, главное — сюжет, занимательный и нравоучительный в одно и то же время. Построение замысловатого сюжета, собрание разных тем занимают писателя в первую очередь.

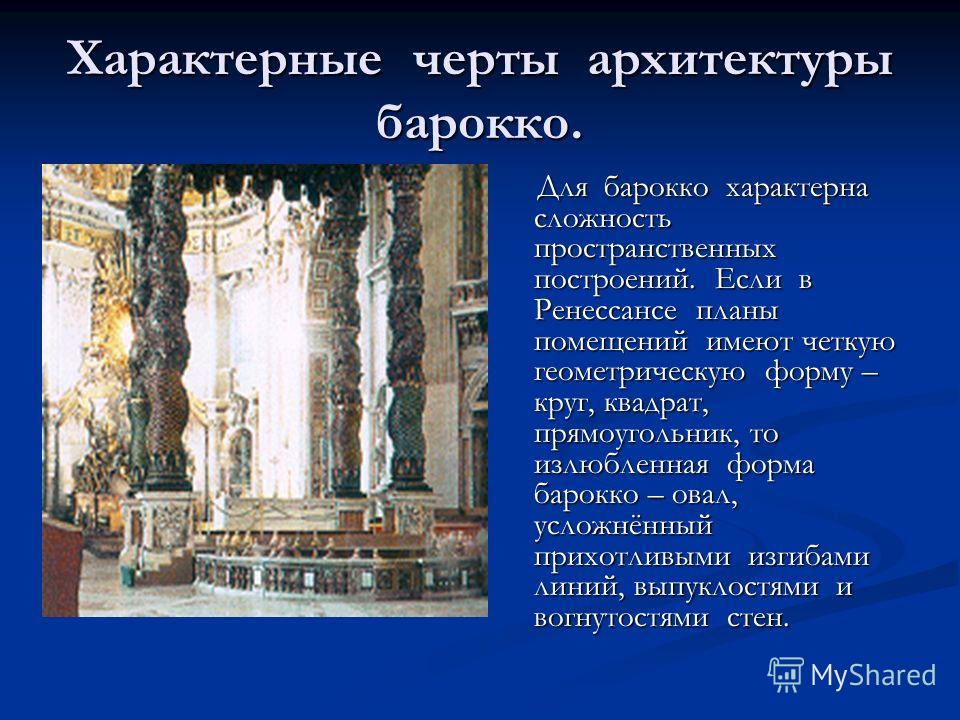

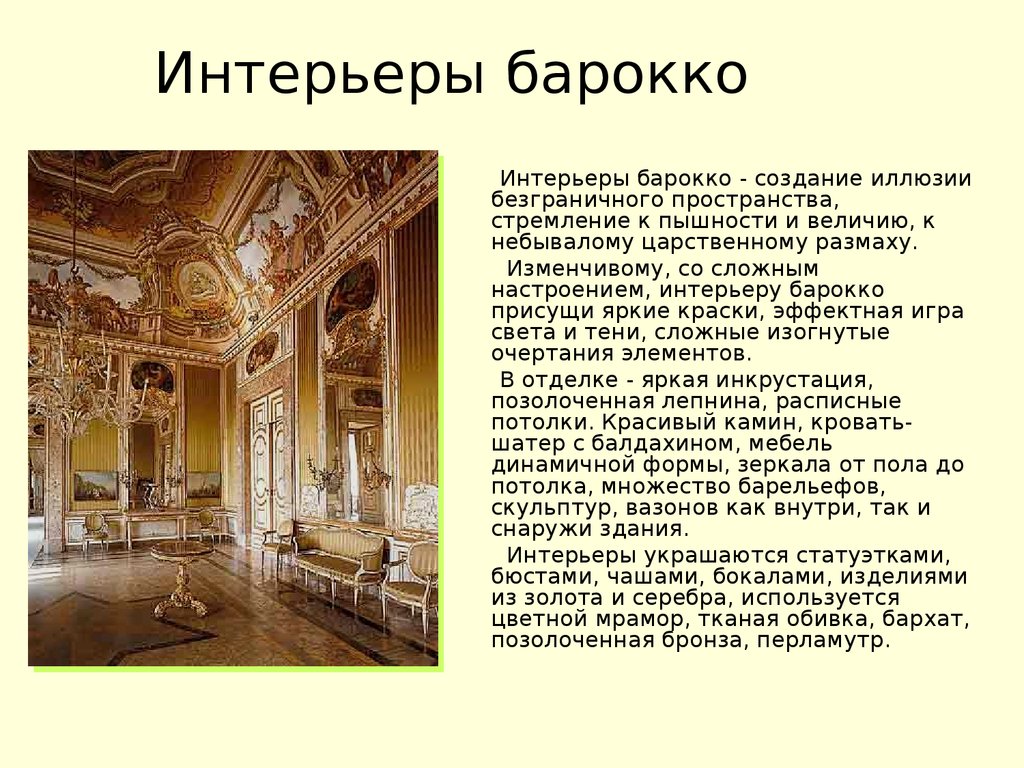

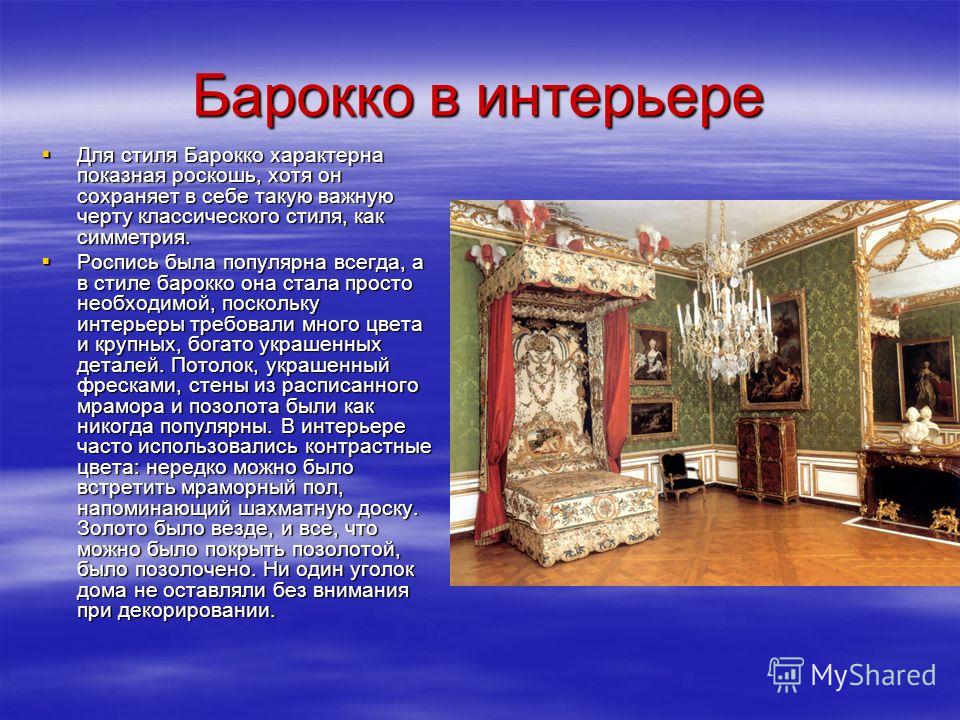

Форма барокко — открытая форма. Она разрешает присоединение бесчисленного множества деталей. Это была великолепная школа для дальнейшего движения литературы вперед по пути усложнения изображения действительности. Изображается не только сам человек, но и принадлежащие ему дворцы, его власть, его деяние, его жизнь. Вот почему этот стиль имел очень большое значение для развития пейзажа в литературе, для изображения быта, для роста занимательности, сюжетной законченности. Внутренняя жизнь человека интересовала писателя только в ее внешних проявлениях.

Изображается не только сам человек, но и принадлежащие ему дворцы, его власть, его деяние, его жизнь. Вот почему этот стиль имел очень большое значение для развития пейзажа в литературе, для изображения быта, для роста занимательности, сюжетной законченности. Внутренняя жизнь человека интересовала писателя только в ее внешних проявлениях.

Описываются разные типы людей: купец, невежда, клеветник, библейские и исторические персонажи, а с другой стороны — отдельные психологические свойства, черты характера, поступки: месть, клевета, любовь к подданным, мысль, разум, воздержание и т. д.

Барокко на Западе явилось именно на смену Ренессанса и было частичным возвращением к средневековью. В России же барокко пришло на смену средневековью и приняло на себя многие из функций Ренессанса. Оно было связано в России с развитием светских элементов в литературе, с просветительством. Поэтому чистота западных барочных форм при их переносе в Россию утрачивалась. Вместе с тем русское барокко не захватывало собой всего искусства, как на Западе, а являлось только одним из его направлений.

Барокко приобрело у нас немного другой оттенок. У нас не было Возрождения. На первый план – стремление познать мир, описать мир (Симеон Полоцкий – по тетради в день). Проявился в виршах и школьном театре.

Каковы границы барокко? Не разрешен вопрос. Помимо виршей и школьного театра, появляются новые явления в пассанской среде (купцов, ремесленников, шушары всякой). Появляется бытовая нравоучительная повесть, пародии. Эти жанры не похожи на прежние. Но есть и то, что роднит с высоким барокко. Барокко функционировало у нас в двух разновидностях (высокое и низкое), а может это два разных стиля.

Не соблюдаются основные черты средневековой литературы: дидактичность, серьезность, доказательность.

“Повесть о горе и злосчастии” (злая учесть) и “Повесть о Савве Грудцыне”. Авторы здесь еще сохраняют дидактизм. В “1” на фольклорных элементах – нет имени, просто молодец. Родители замечательные. Много говорят сыну, который в итоге просыпается под забором. Домой стыдно, он выбирается, начинает хвастаться.

Вроде бы герои распоряжаются своей судьбой, но затем наказываются.

“Повесть о Фроле Скобееве”, бедный, зарабатывает ходатайством на чужие дела. Но честолюбим безупречно. “Либо полковник, либо покойник”. Придумает аферу. В его городе жила дочь Столыпина, Аннушка. Фролка решает на ней жениться. В отсутствие ее родителей переоделся в девушку и притащился к ней девичник. Соблазняет ее. Берет у Ловчикова лошадей, уезжают. Анна к тетке, а он повозчик. Фролка начинает шантажировать Ловчикова. Анна ложится в постель и посылает родителям, что помирает (делает вид, что наказано). Родители присылают икону с благословлением. В итоге герой не наказан, а наоборот – преуспел.

В “Повести о Карпе Сутулове” и его жене Татьяне Карп уезжает за товаром, а жене оставил много денег – 100 р. После того, как деньги вышли, идет к его другу. Он может дать ей деньги, но только ценой дочери. Честь сберегла и прибыток принесла.

Это – пассанская литература.

Вторая группа литературы – смеховая литература. Впервые это понятие – три книжки Бахтина М., который ввел понятие “карнавальный смех”. Это своего рода разрядка. Карнавал – время, когда все дозволено, когда все наоборот, все переиначивается. Смешен сам процесс переиначивания/переворачивания. Долго не приходило в нашу литературу.

Когда стали писать повестушки пассатские люди, этот смех проник в нашу литературу и отразился. В пассатской литературе есть обличительное начало – осмеиваются те, кто преуспел, кто богаче, ест лучше. Гораздо больше произведений, где это переплетено со смехом или этого вообще нет.

Жил человек бражник (“Повесть о бражнике”), помер и решил, что ему надо в рай. Подошел к двери в рай. Спорит с апостолами; или то, или то; попадает в рай, в самое лучшее место.

Спорит с апостолами; или то, или то; попадает в рай, в самое лучшее место.

“Калязинская челобитная” – низы общества всегда смеются над монахами.

“Повесть о Шемякином суде” – карнавальная повесть. Два брата – бедный и богатый – судятся. Богатые – дураки, бедным везет. Здесь национально – пассатская психология. Переход проявился в появлении стихосложения и театра.

Теория барокко А.В. Михайлова в его «науке о культуре»

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Задача данного исследования — демонстрация систематического характера исторического метода А.В. Михайлова на материале его теории барокко. Творчество А.В. Михайлова, наряду с работами М. М. Бахтина и С.С. Аверинцева, составляет особое направление в рамках историографии и философии гуманитарных наук, отличительной особенностью которого становится специфический способ работы с историческим знанием, которое приобретает здесь статус основы и субстрата теоретизирования. Ключ к пониманию интенции научного поиска А.В. Михайлова обнаруживается уже в самом языке, который вырабатывает ученый. Этот язык принципиально лишен четкой структуры, кристальных дефиниций и устоявшегося терминологического аппарата. Дело в том, что А.В. Михайлов снимает различение теоретического и «исторического». Отвлеченному теоретизированию, продуцирующему общие и универсальные схемы и концепты, противопоставляется проблематизация оснований гуманитарного знания, которая понимается здесь как историзация его основных понятий. «Историческое существование слова для науки означает первым делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо тождественным себе и обязано выявить историческую конкретность и историческую изменчивость своего смысла, то есть неравенство себе и свою несводимость к одному смыслу» [1].

М. Бахтина и С.С. Аверинцева, составляет особое направление в рамках историографии и философии гуманитарных наук, отличительной особенностью которого становится специфический способ работы с историческим знанием, которое приобретает здесь статус основы и субстрата теоретизирования. Ключ к пониманию интенции научного поиска А.В. Михайлова обнаруживается уже в самом языке, который вырабатывает ученый. Этот язык принципиально лишен четкой структуры, кристальных дефиниций и устоявшегося терминологического аппарата. Дело в том, что А.В. Михайлов снимает различение теоретического и «исторического». Отвлеченному теоретизированию, продуцирующему общие и универсальные схемы и концепты, противопоставляется проблематизация оснований гуманитарного знания, которая понимается здесь как историзация его основных понятий. «Историческое существование слова для науки означает первым делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо тождественным себе и обязано выявить историческую конкретность и историческую изменчивость своего смысла, то есть неравенство себе и свою несводимость к одному смыслу» [1]. В конечном итоге его работа всегда была нацелена на поиск такого языка, который позволил бы, совмещая историко-культурное (преимущественно даже историко-литературное) исследование с исследованием теоретических проблем, через герменевтику «историко-культурных форм слова» (то есть анализ исторических трансформаций онтологического статуса слова) реконструировать «исторические принципы поэтического сознания» (на самом деле — типы творческого субъекта). Из двух тенденций в философии «наук о духе», которые заявили о себе еще в конце XIX века и могут быть самым общим образом обозначены как герменевтика социального мира (В. Дильтей, М.М. Бахтин как автор «Философии поступка», П. Рикёр как автор работ по философии права, Г.-Г. Гадамер, В.Л. Махлин) и герменевтика слова/языка (Э. Ауэрбах, К.-О. Апель), творчество А.В. Михайлова является безусловным и чистым выражением второй. Парадигма поэтического языка для него — принципиальный выбор, литературоцентризм — его философское credo: важнейшая предпосылка всякой деятельности, направленной на понимание, для него состоит во вполне рационалистически обоснованной уверенности в том, что именно поэтическое слово и литературное творчество есть та сфера, обратившись к которой, можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы об историческом мире.

В конечном итоге его работа всегда была нацелена на поиск такого языка, который позволил бы, совмещая историко-культурное (преимущественно даже историко-литературное) исследование с исследованием теоретических проблем, через герменевтику «историко-культурных форм слова» (то есть анализ исторических трансформаций онтологического статуса слова) реконструировать «исторические принципы поэтического сознания» (на самом деле — типы творческого субъекта). Из двух тенденций в философии «наук о духе», которые заявили о себе еще в конце XIX века и могут быть самым общим образом обозначены как герменевтика социального мира (В. Дильтей, М.М. Бахтин как автор «Философии поступка», П. Рикёр как автор работ по философии права, Г.-Г. Гадамер, В.Л. Махлин) и герменевтика слова/языка (Э. Ауэрбах, К.-О. Апель), творчество А.В. Михайлова является безусловным и чистым выражением второй. Парадигма поэтического языка для него — принципиальный выбор, литературоцентризм — его философское credo: важнейшая предпосылка всякой деятельности, направленной на понимание, для него состоит во вполне рационалистически обоснованной уверенности в том, что именно поэтическое слово и литературное творчество есть та сфера, обратившись к которой, можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы об историческом мире.

Именно в этом смысле «литература» и «история» становятся для А.В. Михайлова ключевыми понятиями гуманитарной науки. Представление о литературе, рассматриваемой на некоторых этапах существования морально-риторической системы (в рамках которой происходило оформление до- и ранненововременного знания) предельно широко, как «все написанное вообще» [2] (здесь Михайлов наследует расширительному толкованию понятия «литература» В. Дильтея, который понимал под ней «все воплощаемые в языке проявления жизни народа, выходящие за пределы практической жизни и постоянно сохраняющие свою значимость» [3]), Михайлов фактически распространяет и на трактовку предмета гуманитарной науки, употребляя в своих работах едва ли не в качестве синонимов понятия «наука о литературе» и «наука о культуре». Вопрос о перспективах гуманитарного знания рассматривается автором в контексте реконфигурации отношения «наук о духе» к истории. Подобно тому, как М. Хайдеггер заменяет вопрос о существовании/несуществовании вопросом о смысле применительно к бытию [4], Михайлов проделывает подобную операцию в отношении к «слову»: чтобы понять, что есть «литература» как предмет гуманитарного знания, необходимо эксплицировать специфическую аксиоматику этого знания, которая, в отличие от аксиоматики замкнутой на себе математической науки, находится в тесной связи с «жизнью» как «историко-культурным совершением» [5]. Для этого необходимо проанализировать отношение позиции исследователя («нас») к своему предмету («окружающее нас») через категорию «близлежащего» — того, что является основанием конкретной науки, указывает на ее собственную аксиоматику и этим отличает ее от всех прочих. Тезис о том, что открытие «аксиоматики» и «близлежащего» осуществляется на «поле дометодологического», указывает на неприятие Михайловым неокантианского «методологизма». Потенциальная возможность обновления связывается здесь с отказом от исходных посылок, навязываемых сложившимся научным аппаратом, как от акцидентальных и исторически обусловленных, в пользу постановки гуманитарного знания в новое отношение к истории. Это отношение определяется пониманием исторического процесса как смены и сосуществования различных «языков культуры», освоение которых осуществляется с помощью определенных герменевтических процедур [6] («обратный перевод» [7], «замедление» [8]). Новое отношение к истории подразумевает, таким образом, осмысление прошлого как «бывшего-в-настоящем», которое осуществляется из будущего и для будущего.

Для этого необходимо проанализировать отношение позиции исследователя («нас») к своему предмету («окружающее нас») через категорию «близлежащего» — того, что является основанием конкретной науки, указывает на ее собственную аксиоматику и этим отличает ее от всех прочих. Тезис о том, что открытие «аксиоматики» и «близлежащего» осуществляется на «поле дометодологического», указывает на неприятие Михайловым неокантианского «методологизма». Потенциальная возможность обновления связывается здесь с отказом от исходных посылок, навязываемых сложившимся научным аппаратом, как от акцидентальных и исторически обусловленных, в пользу постановки гуманитарного знания в новое отношение к истории. Это отношение определяется пониманием исторического процесса как смены и сосуществования различных «языков культуры», освоение которых осуществляется с помощью определенных герменевтических процедур [6] («обратный перевод» [7], «замедление» [8]). Новое отношение к истории подразумевает, таким образом, осмысление прошлого как «бывшего-в-настоящем», которое осуществляется из будущего и для будущего. А.В. Михайлов, очевидным образом, развивает идею «цитирования» истории, контуры которой были обозначены Вальтером Беньямином в его тезисах «О понятии истории» [9]. «Бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть актуализированное прошлое, изъятое из своего конкретного герменевтического пространства и присвоенное культурой-реципиентом в качестве «своего». Открытие способности воспринимать «иное» как «свое» или, иными словами, наделение прошлого субъектными качествами и есть то, что понимается под предложенным Михайловым словосочетанием «новый историзм» [10]. В историческом ракурсе перед нами, в известном смысле, — проблема усвоения традиции, реновация истоков собственной культуры через овладение языком прошлого. Однако здесь есть и другое измерение — диалогическое. Освоение языка «Другого» и принятие «Другого» (здесь Михайлов выступает как наследник М.М. Бахтина) касается не только прошлого, но и современности, становясь фундаментальной коммуникативной проблемой.

А.В. Михайлов, очевидным образом, развивает идею «цитирования» истории, контуры которой были обозначены Вальтером Беньямином в его тезисах «О понятии истории» [9]. «Бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть актуализированное прошлое, изъятое из своего конкретного герменевтического пространства и присвоенное культурой-реципиентом в качестве «своего». Открытие способности воспринимать «иное» как «свое» или, иными словами, наделение прошлого субъектными качествами и есть то, что понимается под предложенным Михайловым словосочетанием «новый историзм» [10]. В историческом ракурсе перед нами, в известном смысле, — проблема усвоения традиции, реновация истоков собственной культуры через овладение языком прошлого. Однако здесь есть и другое измерение — диалогическое. Освоение языка «Другого» и принятие «Другого» (здесь Михайлов выступает как наследник М.М. Бахтина) касается не только прошлого, но и современности, становясь фундаментальной коммуникативной проблемой.

Важное место в теоретической конструкции А. В. Михайлова занимает теория барокко. Более того, ее экспликация является непременным условием понимания его исследовательского проекта in toto. В то же время, верно и обратное: говорить о «поэтике барокко» Михайлова невозможно вне контекста его философских и «методологических» предпосылок. Центральное место в первом случае занимает философия М. Хайдеггера, а во втором — герменевтика от В. Дильтея до Г.-Г. Гадамера. Отметим, что реконструкция философских оснований творчества А.В. Михайлова интересует нас исключительно в связи с их ролью в созданной автором теории барокко.

В. Михайлова занимает теория барокко. Более того, ее экспликация является непременным условием понимания его исследовательского проекта in toto. В то же время, верно и обратное: говорить о «поэтике барокко» Михайлова невозможно вне контекста его философских и «методологических» предпосылок. Центральное место в первом случае занимает философия М. Хайдеггера, а во втором — герменевтика от В. Дильтея до Г.-Г. Гадамера. Отметим, что реконструкция философских оснований творчества А.В. Михайлова интересует нас исключительно в связи с их ролью в созданной автором теории барокко.

Не будет ошибкой утверждать, что интенцией А.В. Михайлова было дальнейшее развитие так называемого «герменевтического поворота», который в российской гуманитаристике был инициирован М.М. Бахтиным. Для советского литературоведения, в рамках которого реализовывался данный проект, этот «поворот» означал дрейф науки о литературе в сторону философии в контексте в полемики с формалистами [11]. И если основатель «исторической поэтики» в России А. Н. Веселовский создавал ее в ситуации кризиса философского знания и обусловленного этим кризисом стремления зарождающихся гуманитарных дисциплин отмежеваться от философии путем обоснования собственного предмета и выработки своего метода, то А.В. Михайлов, находясь на противоположном полюсе, по-своему реанимируя проект Веселовского спустя почти сотню лет, вплетает его в ткань формирующейся философско-герменевтической традиции. Опираясь на философию М. Хайдеггера, Михайлов дополняет его фундаментальную онтологию «фундаментальной филологией» и герменевтикой. Вместо «бытия» в центр помещается «слово», становясь, по выражению В.П. Визгина, «абсолютной системой координат», в рамках которой «свой смысл получают и человек, и мир, и история, и культура» [12]. «Слово» в его историческом развитии, в процессе его перехода из бытия-в-себе в бытие-для-себя становится для Михайлова подлинным субъектом исторического процесса, и именно в этом заключается его «герменевтический поворот», имеющий следствием проект историзации гуманитарного знания, для различных направлений которого история становится своего рода «общим центром».

Н. Веселовский создавал ее в ситуации кризиса философского знания и обусловленного этим кризисом стремления зарождающихся гуманитарных дисциплин отмежеваться от философии путем обоснования собственного предмета и выработки своего метода, то А.В. Михайлов, находясь на противоположном полюсе, по-своему реанимируя проект Веселовского спустя почти сотню лет, вплетает его в ткань формирующейся философско-герменевтической традиции. Опираясь на философию М. Хайдеггера, Михайлов дополняет его фундаментальную онтологию «фундаментальной филологией» и герменевтикой. Вместо «бытия» в центр помещается «слово», становясь, по выражению В.П. Визгина, «абсолютной системой координат», в рамках которой «свой смысл получают и человек, и мир, и история, и культура» [12]. «Слово» в его историческом развитии, в процессе его перехода из бытия-в-себе в бытие-для-себя становится для Михайлова подлинным субъектом исторического процесса, и именно в этом заключается его «герменевтический поворот», имеющий следствием проект историзации гуманитарного знания, для различных направлений которого история становится своего рода «общим центром». Прошлое здесь перестает быть объектом. «Новый историзм» Михайлова вырастает из его критики «модерноцентризма»: он снимает противопоставление прошлого и современного, отказывается мыслить актуальное состояние науки как «вершину» ее «развития» и на основании этого лишает ее права на выработку критерия научности. «Модерноцентризм», которым проникнута в том числе современная историческая наука, неприемлем для Михайлова потому, что он не проблематизирует современное, мысля его в качестве «само собой разумеющегося» [13] а такое мышление противоречит феноменологической установке на проблематизацию исходных предпосылок, нерефлексируемого принятия наличного как «очевидного».

Прошлое здесь перестает быть объектом. «Новый историзм» Михайлова вырастает из его критики «модерноцентризма»: он снимает противопоставление прошлого и современного, отказывается мыслить актуальное состояние науки как «вершину» ее «развития» и на основании этого лишает ее права на выработку критерия научности. «Модерноцентризм», которым проникнута в том числе современная историческая наука, неприемлем для Михайлова потому, что он не проблематизирует современное, мысля его в качестве «само собой разумеющегося» [13] а такое мышление противоречит феноменологической установке на проблематизацию исходных предпосылок, нерефлексируемого принятия наличного как «очевидного».

Отказ от предпосылок — важнейшее условие понимания (Verstehen), и этот отказ основывается на стремлении понять текст таким, каков он есть, каким он был задуман, на вере в саму возможность такого понимания: «Как раз потому, что нам хотелось бы знать, каковы вещи сами по себе, каковы сами по себе произведения и тексты, мы и не можем позволить себе понимать их лишь по мере такого понимания, которое задается нашим представлением о вещах…» [14] Напротив, постижение истории, осуществимое только через постижение языка прошлого как языка иной культуры, возможно только при условии, что нам удастся «перевоплотить свое сознание в сознание иных эпох», т. е. изучить этот язык и научиться мыслить его собственными категориями. Отказ от «модерноцентризма» подразумевает необходимость «перестать довольствоваться своим». Речь идет о том, чтобы перестать принимать свой «взгляд на вещи как исторически безотносительный и как естественный» [15]. На свою собственную позицию необходимо смотреть критически, нельзя позволять себе настаивать на каком-то определенном мнении только потому, что это мнение может казаться нам само собой разумеющимся, сообразующимся со здравым смыслом. «Мы можем и должны запретить себе делать такие высказывания, которые как бы напрашиваются для нас сами собой, высказывать суждения, которые мы выносим автоматически, просто потому, что мы так думаем» [16]. Запрет на автоматические высказывания практически означает такое обращение исследовательского взгляда с предмета на собственные предпосылки, на собственное «искание», в результате которого мы, несмотря на невозможность полного отказа от нерефлексируемых предпосылок, сможем, по крайней мере, осознать цезуру между тем, что в наших высказываниях кажется нам очевидным, и тем, что в этих высказываниях проявляется как исторически относительное.

е. изучить этот язык и научиться мыслить его собственными категориями. Отказ от «модерноцентризма» подразумевает необходимость «перестать довольствоваться своим». Речь идет о том, чтобы перестать принимать свой «взгляд на вещи как исторически безотносительный и как естественный» [15]. На свою собственную позицию необходимо смотреть критически, нельзя позволять себе настаивать на каком-то определенном мнении только потому, что это мнение может казаться нам само собой разумеющимся, сообразующимся со здравым смыслом. «Мы можем и должны запретить себе делать такие высказывания, которые как бы напрашиваются для нас сами собой, высказывать суждения, которые мы выносим автоматически, просто потому, что мы так думаем» [16]. Запрет на автоматические высказывания практически означает такое обращение исследовательского взгляда с предмета на собственные предпосылки, на собственное «искание», в результате которого мы, несмотря на невозможность полного отказа от нерефлексируемых предпосылок, сможем, по крайней мере, осознать цезуру между тем, что в наших высказываниях кажется нам очевидным, и тем, что в этих высказываниях проявляется как исторически относительное. Именно с этого Михайлов и начинает исследование феномена барокко: с проблематизации самого представления о барокко, с положения о принципиальной нерелевантности традиционного, общепринятого взгляда на барокко в контексте смены жанровых форм как на простую деформацию классического, вне зависимости от его оценки — положительной или отрицательной [17]. Более того, проблематизации подвергается сама антропологическая константа современного человека, утвердившаяся, в частности, в литературном творчестве, в связи с распространением реализма и психологизма с середины XIX века.

Именно с этого Михайлов и начинает исследование феномена барокко: с проблематизации самого представления о барокко, с положения о принципиальной нерелевантности традиционного, общепринятого взгляда на барокко в контексте смены жанровых форм как на простую деформацию классического, вне зависимости от его оценки — положительной или отрицательной [17]. Более того, проблематизации подвергается сама антропологическая константа современного человека, утвердившаяся, в частности, в литературном творчестве, в связи с распространением реализма и психологизма с середины XIX века.

Следуя запрету на автоматические высказывания, тематизируя свое собственное положение по отношению к прошлому не в качестве вышестоящего и полномочного задавать этому прошлому свои вопросы, но «предавая себя истории» [18], исследователь подчиняется внеположной ему логике исторического материала. Отличие такой «историчности мышления» от общепринятого в исторической науке принципа историзма заключается в том, что если в последнем послушание историка логике материала, с которым он работает, остается формальным, поскольку, полагая себя субъектом, исследователь дистанцируется от своего предмета и, что важнее, выходит таким образом «за сферу действия истории» [19], то здесь от исследователя требуется полная включенность в процесс исследования и, посредством этого, в исторический процесс. Преодоление субъектности собственной исследовательской позиции означает у Михайлова открытость обратному влиянию исторического материала, его реактуализацию в современном контексте. Такая программа звучит почти фантастически для исследователя позитивистского склада в силу своего несоответствия устоявшимся представлениям о научности; но эта кажущаяся «ненаучность» или даже «антинаучность», фундированная философской герменевтикой, есть принципиальное требование переоткрытия оснований научности посредством историзации (в вышеозначенном смысле) научного мышления.

Преодоление субъектности собственной исследовательской позиции означает у Михайлова открытость обратному влиянию исторического материала, его реактуализацию в современном контексте. Такая программа звучит почти фантастически для исследователя позитивистского склада в силу своего несоответствия устоявшимся представлениям о научности; но эта кажущаяся «ненаучность» или даже «антинаучность», фундированная философской герменевтикой, есть принципиальное требование переоткрытия оснований научности посредством историзации (в вышеозначенном смысле) научного мышления.

Что означает эта идея А.В. Михайлова в практическом смысле, каким образом следует понимать его требование, обозначенное нами как реактуализация прошлого, становится ясно при обращении к его теории барокко. В самом общем виде, в ней можно выделить два основных аспекта: 1) особенности построения барочного произведения искусства; 2) особенности самопостижения человека, нашедшие свое отражение в этих произведениях, или барочная антропология.

Перед тем как предпринять их подробный анализ, необходимо обратиться к периодизации историко-культурных форм сознания, разработанной в трудах А.В. Михайлова, и к той роли, которую в ней играет эпоха барокко. Прежде всего стоит отметить, что данная периодизация появилась в контексте полемики между представителями двух основных подходов к определению предмета такого направления литературоведческих исследований, как «историческая поэтика». Основные принципы первого, сугубо филологического подхода были сформулированы М.Л. Гаспаровым в его программной статье 1986 года «Историческая поэтика и сравнительное стиховедение (проблема сравнительной метрики)», где предлагался исторический анализ «уровней» поэтики художественных произведений: метрика и фоника («уровень звуков»), стилистика («уровень слов»), тематика («уровень образов и мотивов») [20]. Представители второго подхода сгруппировались вокруг С.С. Аверинцева, который в той же коллективной монографии опубликовал статью под названием «Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации» [21]. В этой статье С.С. Аверинцев предлагал сфокусироваться на историческом анализе таких основных категорий, как «жанр», «литература» и «авторство», причем последние две категории он рассматривал как производные и зависимые от первой. Поскольку в качестве главной задачи отечественной «науки о литературе», начиная с М.М. Бахтина, мыслилась разработка методов исследования переходных эпох в истории литературы (разработка, выходящая далеко за рамки литературоведения, превращающаяся, как в случае с М.М. Бахтиным и, впоследствии, А.В. Михайловым, в целое философское мировоззрение), процесс смены жанровой системы (и, в особенности, эволюция романа, определенного максимально широко) автоматически оказывался в центре внимания [22]. Таким образом, С.С. Аверинцев и А.В. Михайлов, работавшие над этой проблематикой на материале разных эпох и историко-культурных ареалов, приходят к общему выводу о том, что все фундаментальные трансформации, которые затрагивали самые основы категории жанра (и которые интересовали А.

В этой статье С.С. Аверинцев предлагал сфокусироваться на историческом анализе таких основных категорий, как «жанр», «литература» и «авторство», причем последние две категории он рассматривал как производные и зависимые от первой. Поскольку в качестве главной задачи отечественной «науки о литературе», начиная с М.М. Бахтина, мыслилась разработка методов исследования переходных эпох в истории литературы (разработка, выходящая далеко за рамки литературоведения, превращающаяся, как в случае с М.М. Бахтиным и, впоследствии, А.В. Михайловым, в целое философское мировоззрение), процесс смены жанровой системы (и, в особенности, эволюция романа, определенного максимально широко) автоматически оказывался в центре внимания [22]. Таким образом, С.С. Аверинцев и А.В. Михайлов, работавшие над этой проблематикой на материале разных эпох и историко-культурных ареалов, приходят к общему выводу о том, что все фундаментальные трансформации, которые затрагивали самые основы категории жанра (и которые интересовали А. В. Михайлова постольку, поскольку в них он стремился найти контуры эволюции человеческого самосознания и самоосмысления), случались в человеческой истории крайне редко и укладываются в периодизацию, состоящую из трех основных этапов, которые обозначались по-разному в зависимости от акцентов, расставленных исследователем. С.С. Аверинцев обозначил эти этапы как 1) «период дорефлективного традиционализма» (до V–IV веков до н.э.), 2) «период рефлективного традиционализма» (IV век до н.э. — сер. XVIII века), 3) период после распада традиционной жанровой системы, характеризующийся подъемом романного жанра и освобождением от «оков» традиционалистской риторической культуры, установлением свободы индивидуального творчества. Трехчастная периодизация стала в итоге общепринятой в советском (российском) литературоведении, оформившись во вступительной статье к другой коллективной монографии, посвященной проблемам «исторической поэтики», выпущенной в 1994 году. В большой вступительной статье под названием «Категории поэтики в смене литературных эпох», в написании которой приняли участие С.

В. Михайлова постольку, поскольку в них он стремился найти контуры эволюции человеческого самосознания и самоосмысления), случались в человеческой истории крайне редко и укладываются в периодизацию, состоящую из трех основных этапов, которые обозначались по-разному в зависимости от акцентов, расставленных исследователем. С.С. Аверинцев обозначил эти этапы как 1) «период дорефлективного традиционализма» (до V–IV веков до н.э.), 2) «период рефлективного традиционализма» (IV век до н.э. — сер. XVIII века), 3) период после распада традиционной жанровой системы, характеризующийся подъемом романного жанра и освобождением от «оков» традиционалистской риторической культуры, установлением свободы индивидуального творчества. Трехчастная периодизация стала в итоге общепринятой в советском (российском) литературоведении, оформившись во вступительной статье к другой коллективной монографии, посвященной проблемам «исторической поэтики», выпущенной в 1994 году. В большой вступительной статье под названием «Категории поэтики в смене литературных эпох», в написании которой приняли участие С. С. Аверинцев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, П.А. Гринцер и собственно А.В. Михайлов, развивается мысль о том, что выделенным трем этапам истории литературы соответствуют три «наиболее общих и устойчивых типа художественного сознания»: 1) «архаический, или мифопоэтический», 2) «традиционалистский, или нормативный», 3) «индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип историзма)» [23], с сохранением хронологии, приведенной Аверинцевым в 1986 году. В этой же книге публикуется первая (и единственная прижизненная) редакция «Поэтики барокко» А.В. Михайлова [24], в которой автор предпринимает фундаментальное исследование эпохи, обозначенной как барокко, на материале, прежде всего, немецкой барочной драмы и эмблематического жанра XVII века, в качестве завершающего этапа традиционной культуры. В терминологии самого Михайлова первые два этапа этой периодизации получают наименование дориторической и риторической эпох соответственно. Эпоха барокко интересует его в качестве даже не переходной, но, напротив, венчающей риторическую культуру (а значит, всецело к ней относящейся), в которой морально-риторическая система оформляется в своей завершенности, далее которой продвинуться невозможно, что и обусловливает нарастание в ней противоречий, которые разрушают ее изнутри.

С. Аверинцев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, П.А. Гринцер и собственно А.В. Михайлов, развивается мысль о том, что выделенным трем этапам истории литературы соответствуют три «наиболее общих и устойчивых типа художественного сознания»: 1) «архаический, или мифопоэтический», 2) «традиционалистский, или нормативный», 3) «индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип историзма)» [23], с сохранением хронологии, приведенной Аверинцевым в 1986 году. В этой же книге публикуется первая (и единственная прижизненная) редакция «Поэтики барокко» А.В. Михайлова [24], в которой автор предпринимает фундаментальное исследование эпохи, обозначенной как барокко, на материале, прежде всего, немецкой барочной драмы и эмблематического жанра XVII века, в качестве завершающего этапа традиционной культуры. В терминологии самого Михайлова первые два этапа этой периодизации получают наименование дориторической и риторической эпох соответственно. Эпоха барокко интересует его в качестве даже не переходной, но, напротив, венчающей риторическую культуру (а значит, всецело к ней относящейся), в которой морально-риторическая система оформляется в своей завершенности, далее которой продвинуться невозможно, что и обусловливает нарастание в ней противоречий, которые разрушают ее изнутри.

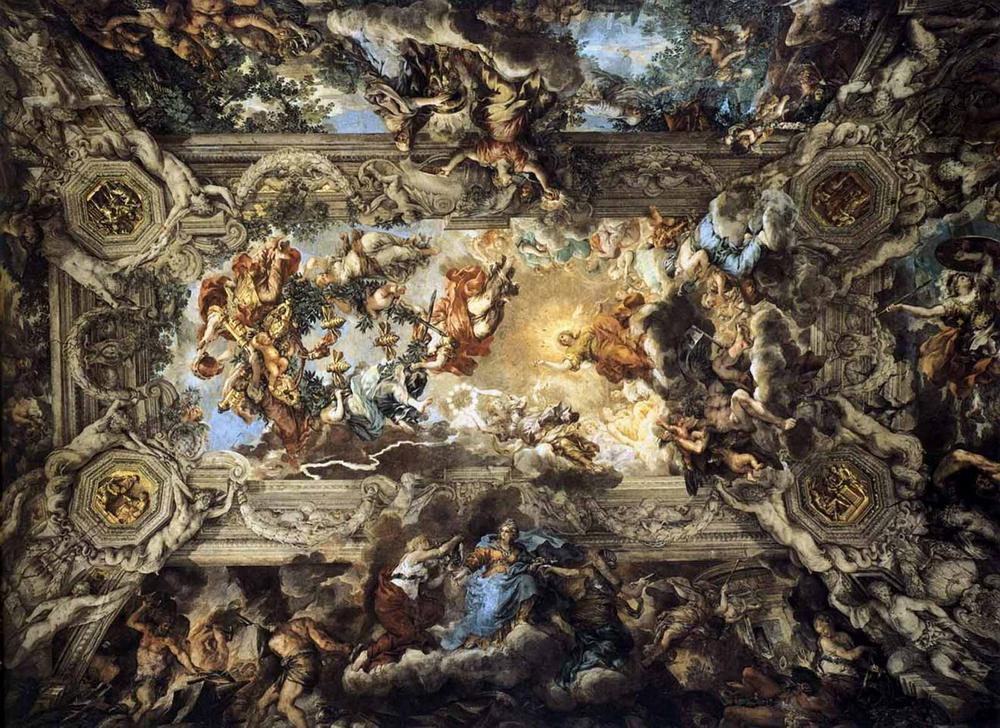

Ключевой особенностью произведения искусства в эпоху барокко, в интерпретации А.В. Михайлова, является особая соотнесенность со знанием о мире, каким оно сложилось в рамках морально-риторической системы. Барочное произведение (и, в частности, немецкая барочная драма, которая становится основным предметом анализа А.В. Михайлова) вбирает в себя максимально возможную сумму этого знания, включая любые сведения научного характера, философию, мифологию [25] и даже детали биографического характера, касающиеся жизни автора [26], — и все это, с точки зрения современных норм построения художественного произведения, представляется подчас абсолютно излишним. В наиболее крайних выражениях подобное стремление вобрать в себя весь мир позволяет рассматривать такое произведение как компендиум знаний о мире, как своеобразную энциклопедию; неразличенность искусства и науки в художественном творчестве XVII века принимает форму морально-риторических топосов, которые подлежат непрерывному истолкованию и которые, соединяясь в единое целое в рамках произведения, становятся репрезентацией мира в его завершенности, «в энциклопедической полноте его тем» [27]. Неслучайно наиболее характерным жанром барочной эпохи становится эмблема, концентрирующая в себе неразличенность художественного, морального и истинного, заключающая их в герметичном единстве, способном вобрать в себя — семантически — целый мир. Эмблеме Михайлов посвящает отдельную главу своей монографии «Поэтика барокко». Эмблематизм трактуется автором как инструмент художественного мышления эпохи барокко, связанный с так называемой традицией «сигнификативной речи» (Хармс, Рейнитцер) [28]: традицией непрерывного аллегорического толкования любых явлений и вещей, являющейся неотъемлемой характеристикой морально-риторической системы. В эмблематике барокко, через доминирование вербального над визуальным, наиболее ярко отражается логоцентризм эпохи, в которой слово «сильнее, важнее и даже существеннее (и в конечном счете действительнее) действительности, оно сильнее и автора, который встречает его как “объективную” силу, лежащую на его пути; как автор, он распоряжается словом, но только в той мере, в какой это безусловно не принадлежащее ему слово позволяет ему распоряжаться собою как общим достоянием или реальностью своего рода» [29].

Неслучайно наиболее характерным жанром барочной эпохи становится эмблема, концентрирующая в себе неразличенность художественного, морального и истинного, заключающая их в герметичном единстве, способном вобрать в себя — семантически — целый мир. Эмблеме Михайлов посвящает отдельную главу своей монографии «Поэтика барокко». Эмблематизм трактуется автором как инструмент художественного мышления эпохи барокко, связанный с так называемой традицией «сигнификативной речи» (Хармс, Рейнитцер) [28]: традицией непрерывного аллегорического толкования любых явлений и вещей, являющейся неотъемлемой характеристикой морально-риторической системы. В эмблематике барокко, через доминирование вербального над визуальным, наиболее ярко отражается логоцентризм эпохи, в которой слово «сильнее, важнее и даже существеннее (и в конечном счете действительнее) действительности, оно сильнее и автора, который встречает его как “объективную” силу, лежащую на его пути; как автор, он распоряжается словом, но только в той мере, в какой это безусловно не принадлежащее ему слово позволяет ему распоряжаться собою как общим достоянием или реальностью своего рода» [29]. Целостно-репрезентирующий характер барочного произведения рассматривается А.В. Михайловым в контексте теории смены литературных эпох как исторических типов творческого сознания. Кроме того, исследователь предпринимает попытку, отказавшись от взгляда на это особенное устройство барочного произведения «свысока», осмыслить его в его же собственной логике, установив своего рода презумпцию невиновности или, иными словами, признав за подобным отношением к интеллектуальной культуре, представляющей для любого «нормального» историка сугубо археологический интерес, право на существование для нас. Достаточно хотя бы того, что именно из этого состояния культуры и рождается в итоге то, что станет причиной распада морально-риторической системы. Глобальная задача Михайлова — показать генетическое родство нововременного мышления человека, мира и их взаимной расположенности, доходящего в своем логическом завершении до их резкого противоположения. В интерпретации Михайлова изначальной и потому естественной является неразличенность человека и мира.

Целостно-репрезентирующий характер барочного произведения рассматривается А.В. Михайловым в контексте теории смены литературных эпох как исторических типов творческого сознания. Кроме того, исследователь предпринимает попытку, отказавшись от взгляда на это особенное устройство барочного произведения «свысока», осмыслить его в его же собственной логике, установив своего рода презумпцию невиновности или, иными словами, признав за подобным отношением к интеллектуальной культуре, представляющей для любого «нормального» историка сугубо археологический интерес, право на существование для нас. Достаточно хотя бы того, что именно из этого состояния культуры и рождается в итоге то, что станет причиной распада морально-риторической системы. Глобальная задача Михайлова — показать генетическое родство нововременного мышления человека, мира и их взаимной расположенности, доходящего в своем логическом завершении до их резкого противоположения. В интерпретации Михайлова изначальной и потому естественной является неразличенность человека и мира. Риторика как способ творческого мышления эпохи, единственный и безальтернативный (что вовсе не означает: сковывающий и схлопывающий пространство свободы!), в своей всеобщности «овладевает всем»: все жизненное, историческое, реальное, проникая в художественное произведение, по умолчанию «препарируется» риторикой; оно не обладает никакой самоценностью и всегда стоит на ее службе [30]. В эту эпоху литератору ничего не стоит стать историком: средневековые хроники уходят в прошлое, а цицеронианское понимание истории, кажется, всецело начинает определять осмысление прошлого «барочным» человеком. Барокко — время эрудитства и полигисторства. Показателен в этой связи анализ исторических представлений немецкого ученого поэта XVII века Зигмунда фон Биркена, осуществленный А.В. Михайловым [31]. Исследователь обращает внимание на наличие у Биркена трех видов исторического нарратива, среди которых анналы, с их прямым и последовательным изложением исторических событий, занимают последнее место в иерархии жанров исторического письма; приоритет явно отдается «поэтической истории» (Gedichtgeschicht) и «исторической поэзии» (Geschichtgedicht), глубоко риторичным по сути.

Риторика как способ творческого мышления эпохи, единственный и безальтернативный (что вовсе не означает: сковывающий и схлопывающий пространство свободы!), в своей всеобщности «овладевает всем»: все жизненное, историческое, реальное, проникая в художественное произведение, по умолчанию «препарируется» риторикой; оно не обладает никакой самоценностью и всегда стоит на ее службе [30]. В эту эпоху литератору ничего не стоит стать историком: средневековые хроники уходят в прошлое, а цицеронианское понимание истории, кажется, всецело начинает определять осмысление прошлого «барочным» человеком. Барокко — время эрудитства и полигисторства. Показателен в этой связи анализ исторических представлений немецкого ученого поэта XVII века Зигмунда фон Биркена, осуществленный А.В. Михайловым [31]. Исследователь обращает внимание на наличие у Биркена трех видов исторического нарратива, среди которых анналы, с их прямым и последовательным изложением исторических событий, занимают последнее место в иерархии жанров исторического письма; приоритет явно отдается «поэтической истории» (Gedichtgeschicht) и «исторической поэзии» (Geschichtgedicht), глубоко риторичным по сути. Представление об исторической истине является в эпоху барокко, как показывает Михайлов, тесно связанным со сферами морального и поэтического одновременно. Риторическая культура осмысляет прошлое принципиально однотипно, для нее истина оказывается в зависимости от категорий вероятного и возможного. Барочный поэт в интерпретации Михайлова мыслит вероятное и возможное в истории как потенциально-реальное, он создает один из возможных, потенциальных миров, что, в рамках барочного мышления, само по себе наделяет такой мир статусом реального и историчного [32]. В рамках этой логики переплетение «реальной» истории с вымыслом — не просто в порядке вещей. Оно не только не препятствует постижению этой «реальной» истории, но, напротив, лишь способствует ему. Даже поэзия Гомера становится здесь источником «подлинного» знания о «реальном» прошлом, как оно понималось в риторической культуре, в которое для наглядности вплетены всевозможные сведения и детали акцидентального характера [33]. Морально-риторическая система «строится на таком осмыслении истории, в котором сумма разнообразных, например, естественно-научных сведений и знание истории, сведения о ней, не разошлись настолько, чтобы препятствовать объединению их в одно однородное, “гомогенное” целое» [34].

Представление об исторической истине является в эпоху барокко, как показывает Михайлов, тесно связанным со сферами морального и поэтического одновременно. Риторическая культура осмысляет прошлое принципиально однотипно, для нее истина оказывается в зависимости от категорий вероятного и возможного. Барочный поэт в интерпретации Михайлова мыслит вероятное и возможное в истории как потенциально-реальное, он создает один из возможных, потенциальных миров, что, в рамках барочного мышления, само по себе наделяет такой мир статусом реального и историчного [32]. В рамках этой логики переплетение «реальной» истории с вымыслом — не просто в порядке вещей. Оно не только не препятствует постижению этой «реальной» истории, но, напротив, лишь способствует ему. Даже поэзия Гомера становится здесь источником «подлинного» знания о «реальном» прошлом, как оно понималось в риторической культуре, в которое для наглядности вплетены всевозможные сведения и детали акцидентального характера [33]. Морально-риторическая система «строится на таком осмыслении истории, в котором сумма разнообразных, например, естественно-научных сведений и знание истории, сведения о ней, не разошлись настолько, чтобы препятствовать объединению их в одно однородное, “гомогенное” целое» [34]. Скрупулезно исследуя неразличенность научного и прочих видов знания о прошлом в барочных произведениях, А.В. Михайлов стремится показать естественность такого понимания прошлого, сложившегося в рамках морально-риторической системы, демонстрируя, что это понимание не выходит за пределы знаменитого положения Аристотеля из девятой главы его «Поэтики», согласно которому поэзии отдается приоритет перед историей в силу своей «философичности» и «серьезности», поскольку она говорит об общем (а это значит: о том, что было реально в этико-риторическом понимании реальности), а не о единичном, акцидентальном (что означает: лишь о вероятном и возможном). «…Всеобщим для долгих веков остается убеждение в том, что знание, какое несет в себе и дает поэзия, есть знание моральное, относящееся к нравам человека, к человеческой природе вообще. Это знание связывает человека с высшим, необходимым, положенным, должным, подобающим — с вечно-неизменным и ценностно-нормативным» [35].

Скрупулезно исследуя неразличенность научного и прочих видов знания о прошлом в барочных произведениях, А.В. Михайлов стремится показать естественность такого понимания прошлого, сложившегося в рамках морально-риторической системы, демонстрируя, что это понимание не выходит за пределы знаменитого положения Аристотеля из девятой главы его «Поэтики», согласно которому поэзии отдается приоритет перед историей в силу своей «философичности» и «серьезности», поскольку она говорит об общем (а это значит: о том, что было реально в этико-риторическом понимании реальности), а не о единичном, акцидентальном (что означает: лишь о вероятном и возможном). «…Всеобщим для долгих веков остается убеждение в том, что знание, какое несет в себе и дает поэзия, есть знание моральное, относящееся к нравам человека, к человеческой природе вообще. Это знание связывает человека с высшим, необходимым, положенным, должным, подобающим — с вечно-неизменным и ценностно-нормативным» [35]. В осмыслении рассматриваемой проблемы четко прослеживается исследовательская программа Михайлова: отказ от обыденных и для нововременного человека само собой разумеющихся представлений о реальном и вымышленном и стремление на этом основании постичь логику бытования представлений о прошлом в морально-риторической системе координат.

В осмыслении рассматриваемой проблемы четко прослеживается исследовательская программа Михайлова: отказ от обыденных и для нововременного человека само собой разумеющихся представлений о реальном и вымышленном и стремление на этом основании постичь логику бытования представлений о прошлом в морально-риторической системе координат.

Однако лишь этим замысел А.В. Михайлова не исчерпывается. Как мы помним, правильная исследовательская позиция здесь несводима к правильной «методологии». Вопрошая прошлое о нем самом, мы вопрошаем как включенные в непрерывный исторический процесс, который этим прошлым обусловлен. Следовательно, мышление истории, каким оно существовало в рамках традиционной культуры, имеет для нас сегодня особенное значение. Так поставленный вопрос и так понятое мышление о прошлом очевидно имеют своим источником философскую герменевтику Г.-Г. Гадамера, который первым заговорил о том, что история «в традиции риторико-гуманистического образования», начиная, как минимум, с Цицерона, понимается как «совершенно иной источник истины, нежели теоретический разум» [36]. И хотя подобное представление обусловило глубоко второстепенное положение истории и исторического нарратива по отношению к другим наукам и жанрам, Гадамер акцентирует внимание на позитивном моменте подобного осмысления, который был впервые тематизирован в творчестве Джамбаттисты Вико: «В конце концов, издавна существовало знание о том, что возможности рационального доказательства и учения не полностью исчерпывают сферу познания» [37]. Положение Г.-Г. Гадамера об особой связи, особом отношении гуманитарного познания и искусства к «истине», о некотором родстве этих двух переменных, является важной предпосылкой для А.В. Михайлова. Показывая нераздельность научного знания о мире в эпоху барокко с тем знанием, которое заключает в себе произведение искусства — произведение, как бы «вбирающее» в себя целый мир, — Михайлов обращается к этой эпохе как содержащей исторический материал, который отражает этот модус бытования знания, как к точке невозврата, из которой рождается наука Нового времени, утверждающаяся через выработку собственного метода и обоснование своего собственного предмета, то есть, фактически, через утверждение того, что она не есть, через освобождение от этой связи с «миром».

И хотя подобное представление обусловило глубоко второстепенное положение истории и исторического нарратива по отношению к другим наукам и жанрам, Гадамер акцентирует внимание на позитивном моменте подобного осмысления, который был впервые тематизирован в творчестве Джамбаттисты Вико: «В конце концов, издавна существовало знание о том, что возможности рационального доказательства и учения не полностью исчерпывают сферу познания» [37]. Положение Г.-Г. Гадамера об особой связи, особом отношении гуманитарного познания и искусства к «истине», о некотором родстве этих двух переменных, является важной предпосылкой для А.В. Михайлова. Показывая нераздельность научного знания о мире в эпоху барокко с тем знанием, которое заключает в себе произведение искусства — произведение, как бы «вбирающее» в себя целый мир, — Михайлов обращается к этой эпохе как содержащей исторический материал, который отражает этот модус бытования знания, как к точке невозврата, из которой рождается наука Нового времени, утверждающаяся через выработку собственного метода и обоснование своего собственного предмета, то есть, фактически, через утверждение того, что она не есть, через освобождение от этой связи с «миром». Таким образом, в анализе устройства произведения искусства в эпоху барокко, его тесной взаимосвязи с научным знанием о мире, А.В. Михайлов будто бы стремится открыть источник своих собственных представлений о научности, переосмыслив их через парадоксальную попытку возвращения к этой точке невозврата, которое должно осуществиться в процессе самоосмысления гуманитарной науки; это самоосмысление принципиально позиционируется не как проект, но как становящаяся на определенном этапе развития научного знания очевидной необходимость [38], и задача исследователя здесь — ответить на этот вызов. А.В. Михайлов утверждает, что «есть науки, в которых невозможно, немыслимо отложившееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания таковым» [39]. В этом отношении его концепция созвучна теории итальянского историка философии Марио Папини, который, на основании анализа научных трактатов XVII — начала XVIII столетия (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Р. Мальбранш, Лейбниц, Дж.

Таким образом, в анализе устройства произведения искусства в эпоху барокко, его тесной взаимосвязи с научным знанием о мире, А.В. Михайлов будто бы стремится открыть источник своих собственных представлений о научности, переосмыслив их через парадоксальную попытку возвращения к этой точке невозврата, которое должно осуществиться в процессе самоосмысления гуманитарной науки; это самоосмысление принципиально позиционируется не как проект, но как становящаяся на определенном этапе развития научного знания очевидной необходимость [38], и задача исследователя здесь — ответить на этот вызов. А.В. Михайлов утверждает, что «есть науки, в которых невозможно, немыслимо отложившееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания таковым» [39]. В этом отношении его концепция созвучна теории итальянского историка философии Марио Папини, который, на основании анализа научных трактатов XVII — начала XVIII столетия (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Р. Мальбранш, Лейбниц, Дж. Вико), пришел к выводу о специфике барочной науки, характеризуемой, по его мнению, понятием «конативности» (conatività) [40]. Смысл этой концепции заключается в том, что в XVII веке происходит переход к новой онтологической установке, ключевую роль в которой играет понятие conatus («усилие»). «Субстанциалистской» концепции, опиравшейся во многом на базовые категории метафизики Аристотеля и понимавшей философский и научный поиск как переход от движения удивления (admiratio) к статическому состоянию, которое и представляет собой знание, в XVII веке, по мнению М. Папини, противостоит так называемая «конативная» концепция, которая стремится заменить кумулятивное представление о знании «чистыми состояниями напряжения», внутренне присущими бытию [41]. Метафорическим выражением специфики барочной мысли являются поэтому такие содержащие в себе оксюморон понятия, как «динамическая гармония», или «статичное движение», воплощенной в метафоре вибрации. Папини говорит о conatus’e как о modulo epocale, концептуальной матрице мысли барочной эпохи, демонстрируя это на примере того, как большинство ключевых мыслителей этого времени приходят к использованию представления о напряженности, выражаемого непосредственно этим термином, либо использованием целой гаммы его синонимов, либо же логико-риторической структуры речи, отражающей это базовое состояние напряжения [42].

Вико), пришел к выводу о специфике барочной науки, характеризуемой, по его мнению, понятием «конативности» (conatività) [40]. Смысл этой концепции заключается в том, что в XVII веке происходит переход к новой онтологической установке, ключевую роль в которой играет понятие conatus («усилие»). «Субстанциалистской» концепции, опиравшейся во многом на базовые категории метафизики Аристотеля и понимавшей философский и научный поиск как переход от движения удивления (admiratio) к статическому состоянию, которое и представляет собой знание, в XVII веке, по мнению М. Папини, противостоит так называемая «конативная» концепция, которая стремится заменить кумулятивное представление о знании «чистыми состояниями напряжения», внутренне присущими бытию [41]. Метафорическим выражением специфики барочной мысли являются поэтому такие содержащие в себе оксюморон понятия, как «динамическая гармония», или «статичное движение», воплощенной в метафоре вибрации. Папини говорит о conatus’e как о modulo epocale, концептуальной матрице мысли барочной эпохи, демонстрируя это на примере того, как большинство ключевых мыслителей этого времени приходят к использованию представления о напряженности, выражаемого непосредственно этим термином, либо использованием целой гаммы его синонимов, либо же логико-риторической структуры речи, отражающей это базовое состояние напряжения [42]. Нет никаких оснований полагать, что А.В. Михайлов был знаком с концепцией М. Папини; тем интересней отметить общую интуицию, объединяющую историка барочной науки и историка барочной литературы в их попытках концептуализировать специфику барочной мысли, которые для А.В. Михайлова соединились с требованием реактуализации опыта эпохи барокко для современной «науки о духе» (см. приведенный выше тезис из параграфа 14 его сочинения под названием «Несколько тезисов о теории литературы»). Мысль А.В. Михайлова, сам его научный язык отражает это состояние проблематизации знания через требование отказа от предпосылок собственной позиции по отношению к прошлому и, таким образом, его историзации: он принципиально игнорирует такие каноны академического письма, как структурированность изложения и четкость терминологического аппарата (причем отрицание последнего пункта базируется на неприятии пустых понятий и стремлении сделать разговор как можно более предметным, для чего обобщающие категории вроде «барокко» и «классицизма» подходят лишь весьма условно).

Нет никаких оснований полагать, что А.В. Михайлов был знаком с концепцией М. Папини; тем интересней отметить общую интуицию, объединяющую историка барочной науки и историка барочной литературы в их попытках концептуализировать специфику барочной мысли, которые для А.В. Михайлова соединились с требованием реактуализации опыта эпохи барокко для современной «науки о духе» (см. приведенный выше тезис из параграфа 14 его сочинения под названием «Несколько тезисов о теории литературы»). Мысль А.В. Михайлова, сам его научный язык отражает это состояние проблематизации знания через требование отказа от предпосылок собственной позиции по отношению к прошлому и, таким образом, его историзации: он принципиально игнорирует такие каноны академического письма, как структурированность изложения и четкость терминологического аппарата (причем отрицание последнего пункта базируется на неприятии пустых понятий и стремлении сделать разговор как можно более предметным, для чего обобщающие категории вроде «барокко» и «классицизма» подходят лишь весьма условно). Его теоретические основания не предстают нигде в завершенной и четко изложенной форме, но как бы конструируются в процессе работы с историческим материалом. Неслучайно специальная работа Михайлова, призванная очертить современное состояние «науки о литературе» (и единственное его собственно теоретическое исследование), написана в тезисной форме в жанре философского трактата. Герменевтическая установка Михайлова сводится в итоге к тому, что работа с источником здесь рождает понимание того, как с ним работать, а не наоборот; если и возможен какой-то теоретический конструкт, то он должен сложиться на основании исторического материала, в противном же случае, если мы не овладеем языком источника и не заговорим с ним на его собственном языке (т.е. не осуществим «обратный перевод»), мы лишь получим подогнанный под наши готовые суждения материал, укрепимся в собственном заблуждении.

Его теоретические основания не предстают нигде в завершенной и четко изложенной форме, но как бы конструируются в процессе работы с историческим материалом. Неслучайно специальная работа Михайлова, призванная очертить современное состояние «науки о литературе» (и единственное его собственно теоретическое исследование), написана в тезисной форме в жанре философского трактата. Герменевтическая установка Михайлова сводится в итоге к тому, что работа с источником здесь рождает понимание того, как с ним работать, а не наоборот; если и возможен какой-то теоретический конструкт, то он должен сложиться на основании исторического материала, в противном же случае, если мы не овладеем языком источника и не заговорим с ним на его собственном языке (т.е. не осуществим «обратный перевод»), мы лишь получим подогнанный под наши готовые суждения материал, укрепимся в собственном заблуждении.

Специфика устройства барочного произведения искусства в трактовке А.В. Михайлова, его положение о взаимосвязи трансформации жанровой системы и форм художественного сознания подводят нас к вопросу о специфическом способе мыслить человека, или, иными словами, к историко-антропологической концепции барокко. Согласно Михайлову, произведение искусства в эпоху барокко не только не обладает значением само по себе (так как в своем крайнем выражении стремится «охватить» весь мир), но и лишается также принадлежности какому-либо конкретному «я». Более того, мы вообще не находим в подобном произведении никакого «я», сознающего свою исключительную обособленность.

Согласно Михайлову, произведение искусства в эпоху барокко не только не обладает значением само по себе (так как в своем крайнем выражении стремится «охватить» весь мир), но и лишается также принадлежности какому-либо конкретному «я». Более того, мы вообще не находим в подобном произведении никакого «я», сознающего свою исключительную обособленность.

В центре внимания Михайлова — литературное творчество немецкоязычных авторов XVII века (А. Грифиус, Й. Шеффлер, Д. Лоэнштейн, Х. Гриммельсхаузен, Й. Рист, М. Опиц, К. Вейзе). Анализируя строение барочной драмы, пытаясь ответить на вопрос о том, как понималось само произведение в XVII веке, Михайлов реконструирует способ мышления ранненововременного человека, его отношение к миру и времени, к бытию и трансцендентному. Отрицая классические способы осмысления барокко в науке, характеризуемые категориями «вырождения», «перехода» и «побочности» (когда барокко рассматривается исследователями как «отклонение от нормы» [43], независимо от того, положительно или отрицательно они оценивают этот феномен), Михайлов говорит о барокко как о своеобразном «стиле эпохи», который является вершиной и одновременно закатом риторической культуры слова, существовавшей на протяжении тысячелетий. Барокко — финал традиционной культуры, состояние «нестабильности и напряжения» морально-риторической системы. В таком качестве барокко, обозначившее себя на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, знаменует, как следует из работ А.В. Михайлова, переход к новому способу мыслить человека как личность и индивидуальность. В работе «Время и безвременье в поэзии немецкого барокко» Михайлов показывает, как в эпоху реформации и Тридцатилетней войны в поэтическом творчестве укрепляется в качестве доминирующего пессимистическое отношение к миру, которое, в свою очередь, ведет к постепенному отказу от устоявшейся картины мира, или, по выражению В. Беньямина, к переходу от эсхатологического стремления к спасению, когда во главе угла стоит «тщетность мирских деяний и бренность всякой твари как промежуточное состояние на пути к спасению», к бегству в лишенную благодати природу, к «погружению в безутешность земного мироустройства» [44]. Следствием этого, согласно Михайлову, становится так называемая «трансценденция христианства», описанная им в работе «Немецкая драма XVII века»: «Стремление укрепить христианское мировоззрение ищет для себя подкрепление в образной системе [барочного произведения], а на то, как эта система образов растет, начинает жить собственной жизнью и, наконец, превращается в особенный, пышно цветущий мир, оказывает свое давление история, ее опыт и ее переживание — переживание истории как катастрофы» [45].

Барокко — финал традиционной культуры, состояние «нестабильности и напряжения» морально-риторической системы. В таком качестве барокко, обозначившее себя на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, знаменует, как следует из работ А.В. Михайлова, переход к новому способу мыслить человека как личность и индивидуальность. В работе «Время и безвременье в поэзии немецкого барокко» Михайлов показывает, как в эпоху реформации и Тридцатилетней войны в поэтическом творчестве укрепляется в качестве доминирующего пессимистическое отношение к миру, которое, в свою очередь, ведет к постепенному отказу от устоявшейся картины мира, или, по выражению В. Беньямина, к переходу от эсхатологического стремления к спасению, когда во главе угла стоит «тщетность мирских деяний и бренность всякой твари как промежуточное состояние на пути к спасению», к бегству в лишенную благодати природу, к «погружению в безутешность земного мироустройства» [44]. Следствием этого, согласно Михайлову, становится так называемая «трансценденция христианства», описанная им в работе «Немецкая драма XVII века»: «Стремление укрепить христианское мировоззрение ищет для себя подкрепление в образной системе [барочного произведения], а на то, как эта система образов растет, начинает жить собственной жизнью и, наконец, превращается в особенный, пышно цветущий мир, оказывает свое давление история, ее опыт и ее переживание — переживание истории как катастрофы» [45]. Таким образом, возникает «надхристиански-барочная картина мира, времени, вечности, истории», отличительной особенностью которой является стоическое отношение к миру. Но, пишет Михайлов, «то, что залетает “выше” христианства, может в конце концов и освободиться от всякого христианства. Стоицизм может освободиться от целей утверждения веры и может стать этикой как таковой, самоутверждением личности как особой ценности» [46]. Именно это, согласно данной интерпретации немецкой Trauerspiel, и происходит в эпоху барокко.

Таким образом, возникает «надхристиански-барочная картина мира, времени, вечности, истории», отличительной особенностью которой является стоическое отношение к миру. Но, пишет Михайлов, «то, что залетает “выше” христианства, может в конце концов и освободиться от всякого христианства. Стоицизм может освободиться от целей утверждения веры и может стать этикой как таковой, самоутверждением личности как особой ценности» [46]. Именно это, согласно данной интерпретации немецкой Trauerspiel, и происходит в эпоху барокко.

В этом смысле монография Михайлова «Поэтика барокко», написанная во многом под влиянием теории романа Бахтина, является гимном человеку во всей его противоречивости и уникальности. Можно полагать, что она представляет собой реакцию на антропологический редукционизм, широко распространившийся в ХХ веке вместе с утверждением нового антропологического типа, названного Х. Ортега-и-Гассетом «массовым человеком» [47]. Человек традиционной культуры и венчающей ее эпохи барокко способен открыть свою индивидуальность только за пределами навязанных ему обществом-театром социальных ролей, ее размывающих, подменяющих индивидуальную личность театральными масками [48]. Метафора театра, активно использовавшаяся самими барочными авторами, играет здесь ключевую роль: отсутствие представления об индивидуальности доводится в эпоху барокко до предела. Здесь не существует представления о «внутреннем мире» человека: «Погрузившись в себя, — пишет Михайлов, — человек мог обнаружить только Бога» [49]; человек эпохи барокко идентифицирует себя как иное навязанных ему извне ролей. А это означает, что человек способен «обрести себя», лишь полностью растворившись в этом мире, отказавшись исполнять предписанные роли, т.е. отказавшись от существования в качестве простой репрезентации типического. Отсюда — один шаг до рождения современного представления о человеческой личности.

Метафора театра, активно использовавшаяся самими барочными авторами, играет здесь ключевую роль: отсутствие представления об индивидуальности доводится в эпоху барокко до предела. Здесь не существует представления о «внутреннем мире» человека: «Погрузившись в себя, — пишет Михайлов, — человек мог обнаружить только Бога» [49]; человек эпохи барокко идентифицирует себя как иное навязанных ему извне ролей. А это означает, что человек способен «обрести себя», лишь полностью растворившись в этом мире, отказавшись исполнять предписанные роли, т.е. отказавшись от существования в качестве простой репрезентации типического. Отсюда — один шаг до рождения современного представления о человеческой личности.

Вопрос о том, как осмысляется человек, имеет для А.В. Михайлова первостепенную важность в контексте истории науки. От ответа на этот вопрос зависят, по его мнению, и «аксиоматические» положения науки [50], а открытие и обоснование новых положений для «наук о духе», как мы уже установили, является для Михайлова первоочередной задачей. Здесь становится очевидной значимость антропологического аспекта его теории барокко: если в XVII столетии мы можем наблюдать начало формирования представления об индивидуальности, личности и «внутреннем мире» человеческого существа, то XIX век доводит этот процесс до завершения: мы видим, как доминантой интеллектуальной культуры становится стремление осмыслить человека во всей его полноте, сделав его мерой всех вещей. Поэтому XIX век А.В. Михайлов называет веком антропологическим, эпохой историзма и психологизма. Однако такая модель научности, которая формируется в XIX веке, обладает, по мнению Михайлова, хроническим недостатком: в ее пределах человек очень быстро осмысляет и исчерпывает себя. Но поскольку гуманитарная наука, понятая историцистски, «должна все же устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все одна и та же сущность человека, каким он понимает себя сейчас… [Она] не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя» [51].

Здесь становится очевидной значимость антропологического аспекта его теории барокко: если в XVII столетии мы можем наблюдать начало формирования представления об индивидуальности, личности и «внутреннем мире» человеческого существа, то XIX век доводит этот процесс до завершения: мы видим, как доминантой интеллектуальной культуры становится стремление осмыслить человека во всей его полноте, сделав его мерой всех вещей. Поэтому XIX век А.В. Михайлов называет веком антропологическим, эпохой историзма и психологизма. Однако такая модель научности, которая формируется в XIX веке, обладает, по мнению Михайлова, хроническим недостатком: в ее пределах человек очень быстро осмысляет и исчерпывает себя. Но поскольку гуманитарная наука, понятая историцистски, «должна все же устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все одна и та же сущность человека, каким он понимает себя сейчас… [Она] не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя» [51]. Именно из этого положения вырастают требование Михайлова к осознанию ограниченности нововременного образа человека и проект исследования барочной антропологии. На этом основании он призывает к отказу от наивной веры в существование некой «общечеловеческой естественности», влекущей за собой рассмотрение человеческого сознания на протяжении веков в качестве константы. Только в таком случае, согласно Михайлову, возможно снять ограничение для исторического мышления и создать предпосылки для формирования более адекватного образа человека разных эпох, постижения «конкретных типов культуры» и понимания различных «языков культуры».

Именно из этого положения вырастают требование Михайлова к осознанию ограниченности нововременного образа человека и проект исследования барочной антропологии. На этом основании он призывает к отказу от наивной веры в существование некой «общечеловеческой естественности», влекущей за собой рассмотрение человеческого сознания на протяжении веков в качестве константы. Только в таком случае, согласно Михайлову, возможно снять ограничение для исторического мышления и создать предпосылки для формирования более адекватного образа человека разных эпох, постижения «конкретных типов культуры» и понимания различных «языков культуры».

Мотив возвращения — вот что объединяет всю теоретическую конструкцию А.В. Михайлова. Возвращение как переоткрытие человека самим себя, что одновременно означает: переосмысление аксиоматики гуманитарного познания, с которым Михайлов связывает возможность качественного обновления «наук о духе». Перед нами — реализация герменевтического проекта по установлению связи науки с «жизненным миром» человека путем историзации и возвращения к истокам, традиции. Тема возвращения заимствована исследователем из философии М. Хайдеггера, конкретно — из осмысления его знаменитого «Проселка»: Михайлов выступил в роли переводчика и комментатора этого текста в своем эссе «Мартин Хайдеггер: человек в мире». Именно из указанного текста Хайдеггера исследователь берет представление о возвращении, «которое утверждает себя как благой и торжественный итог жизни, окончательное совпадение “ландшафта” и человека, пути жизни и родного пути, родной дороги» [52]. Принципиальная новация Михайлова — разработка исторического аспекта самоосмысления человека в мире как в таком пространстве, «в котором человек находит свое подлинное место и свой смысл» [53].

Тема возвращения заимствована исследователем из философии М. Хайдеггера, конкретно — из осмысления его знаменитого «Проселка»: Михайлов выступил в роли переводчика и комментатора этого текста в своем эссе «Мартин Хайдеггер: человек в мире». Именно из указанного текста Хайдеггера исследователь берет представление о возвращении, «которое утверждает себя как благой и торжественный итог жизни, окончательное совпадение “ландшафта” и человека, пути жизни и родного пути, родной дороги» [52]. Принципиальная новация Михайлова — разработка исторического аспекта самоосмысления человека в мире как в таком пространстве, «в котором человек находит свое подлинное место и свой смысл» [53].

Теория барокко А.В. Михайлова представляет собой законченную и детально разработанную концепцию, которая является уникальным феноменом в отечественной гуманитарной науке. В то же время, ее эвристический потенциал как для историографии, так и для философии остается в полной мере не освоенным. Виной тому, в значительной степени, общественно-политический и исторический контекст, в котором материал раннего Нового времени, на который и опирался Михайлов, оказался невостребованным. Теория барокко как часть исследовательского проекта Михайлова именно в этом качестве не была ранее сформулирована и осмыслена; а то, что было воспринято из наследия Михайлова другими исследователями барокко, носило лишь фрагментарный характер и осмыслялось вне необходимого для подобного осмысления философски-теоретического обрамления. Таким образом, исследование рецепции наследия А.В. Михайлова в советской и постсоветской гуманитаристике (и, в особенности, применительно к барокко) — актуальный вопрос для будущего исследования, рассмотрение которого способно осветить насущные проблемы состояния гуманитарного знания и научного сообщества.

Виной тому, в значительной степени, общественно-политический и исторический контекст, в котором материал раннего Нового времени, на который и опирался Михайлов, оказался невостребованным. Теория барокко как часть исследовательского проекта Михайлова именно в этом качестве не была ранее сформулирована и осмыслена; а то, что было воспринято из наследия Михайлова другими исследователями барокко, носило лишь фрагментарный характер и осмыслялось вне необходимого для подобного осмысления философски-теоретического обрамления. Таким образом, исследование рецепции наследия А.В. Михайлова в советской и постсоветской гуманитаристике (и, в особенности, применительно к барокко) — актуальный вопрос для будущего исследования, рассмотрение которого способно осветить насущные проблемы состояния гуманитарного знания и научного сообщества.

Примечания

1.

Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. С. 499.

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. С. 499.2. Там же. С. 498.

3.

Дильтей В. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии / Пер. с нем. Н.С. Плотникова // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 124.4.

Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Академический проект, 2015.5.

Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы. С. 480–481.6.

Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика… С. 31.7.

Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу // Михайлов А.В. Обратный перевод. Русская и западноевропейская культуры: проблема взаимосвязей. М.: Языки русской культуры, 2000.8.

Махлин В.Л. «Замедление» как задача обратного перевода // Литературоведение как литература. Сборник в честь С.Г. Бочарова. М.: Языки славянской культуры; Прогресс-Традиция, 2004.

9.

Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte // Gesammelte Werke. Bd. 1. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins, 1991. S. 701.10.

Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы… С. 504.11.

Попова И.С. Историческая поэтика в теоретическом освещении. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 45.12.

Визгин В.П. А.В. Михайлов: штрихи к философской характеристике // Философский журнал. 2010. № 2 (5). С. 36.13.

Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика… С. 228.14. Там же. С. 231.

15. Там же.

16. Там же. С. 231–232.

17. Историографический очерк Михайлова о концептуализации понятия «барокко» см.: Михайлов А.В. Поэтика барокко //

Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007.18.

Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа. С. 232.19. Там же.

С. 233.

С. 233.20.