Музей Тропинина Выставка От барокко до модерна Поиск духовности в русском искусстве Нового времени

Главная / Выставки / Выставки в 2022 году / Выставки в апреле 2022 / От барокко до модерна. Поиск духовности в русском искусстве Нового времени.

admin 22.04.2022 Выставки в апреле 2022, Выставки в июле 2022, Выставки в июне 2022, Выставки в мае 2022, Новости Leave a comment 206 Показы

Открыть доступ

С 22.04 до 28.07.2022 в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка «От барокко до модерна. Поиск духовности в русском искусстве Нового времени».

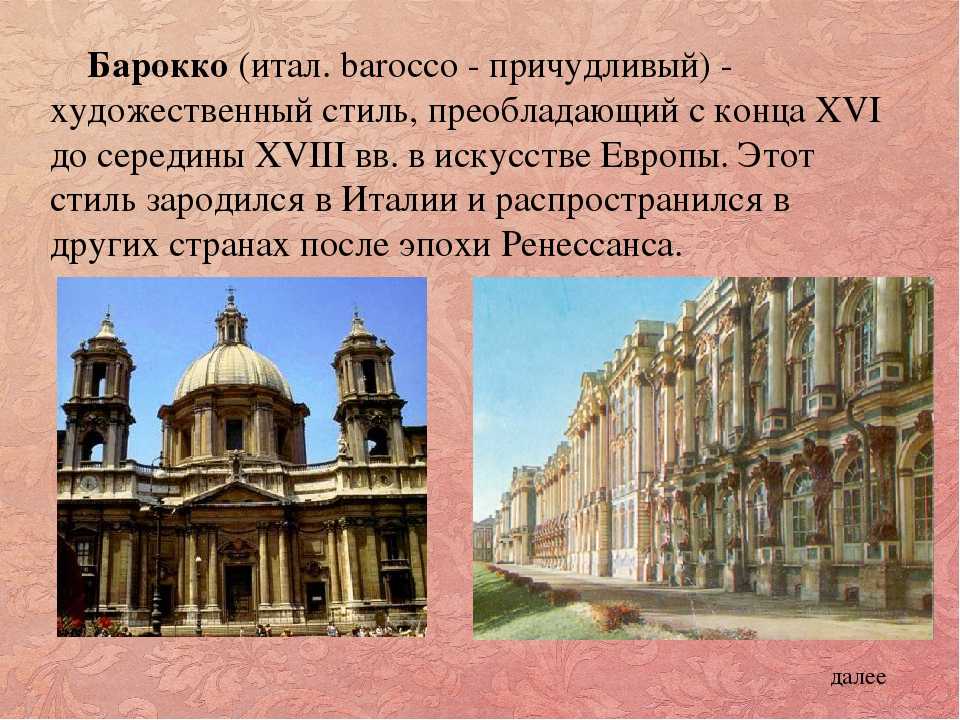

Западные влияния в русском искусстве отмечаются с XVII века, когда они носили характер отдельных заимствований. Решающий сдвиг в русской культуре от средневековья к Новому времени произошел в начале XVIII века с реформами Петра I, и закрепился европеизацией всех областей жизни в период правления Екатерины II.

Византийская православная духовность в это время несколько потеснена: классические античные идеалы, воспеваемые европейским Возрождением, приходят и в Россию. Духовные темы русские художники екатерининского времени все чаще ищут в античности. В русском искусстве развиваются светские жанры, новое направление развития переживают архитектура, скульптура, живопись, появляются мозаика, русский фарфор.

В 1757 году в Санкт-Петербурге создается Академия художеств, задававшая тон в искусстве.

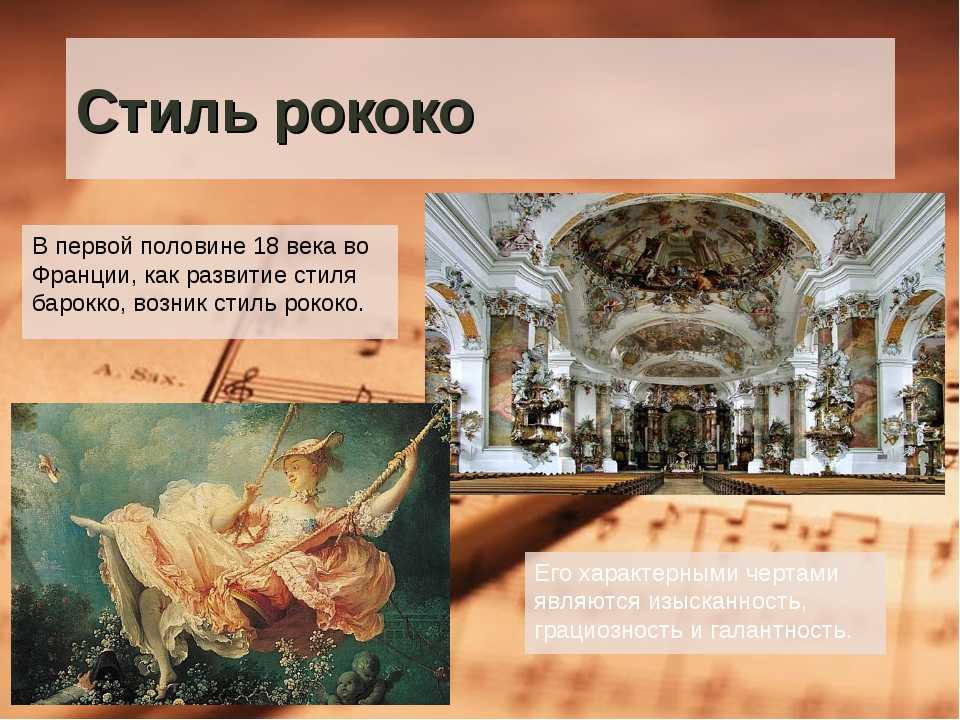

В XIX веке в русском обществе осмысливается культурное наследие Древней Руси, в искусстве становятся популярными «русские темы». Развивающийся в это время реализм, прошел путь от поэтики бытового жанра венециановской школы через внешнюю эффектность брюлловского академизма, до идей народничества передвижников и живости красок и линий импрессионизма.

Реалистический стиль изображения переносится и в русское церковное искусство: библейские сюжеты теперь создаются в европейском стиле. В то же время, в русском сознании сближались, но никогда не смешивались, понятия иконы и картины, образа и изображения. Православные иконы, имея сакральное, литургическое предназначение, необходимы для молитвенного предстояния, а не для зрительного удовольствия. Их форма и содержание регулировались каноном, поэтому древние устои здесь были прочны. С другой стороны, иконописание не могло оставаться вне веяний времени.

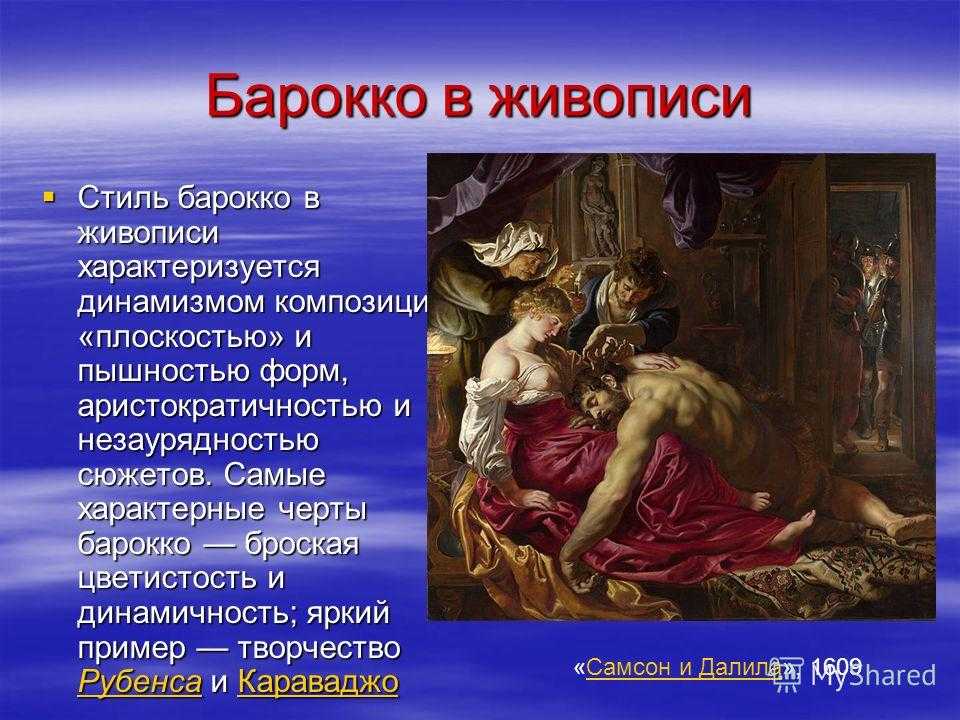

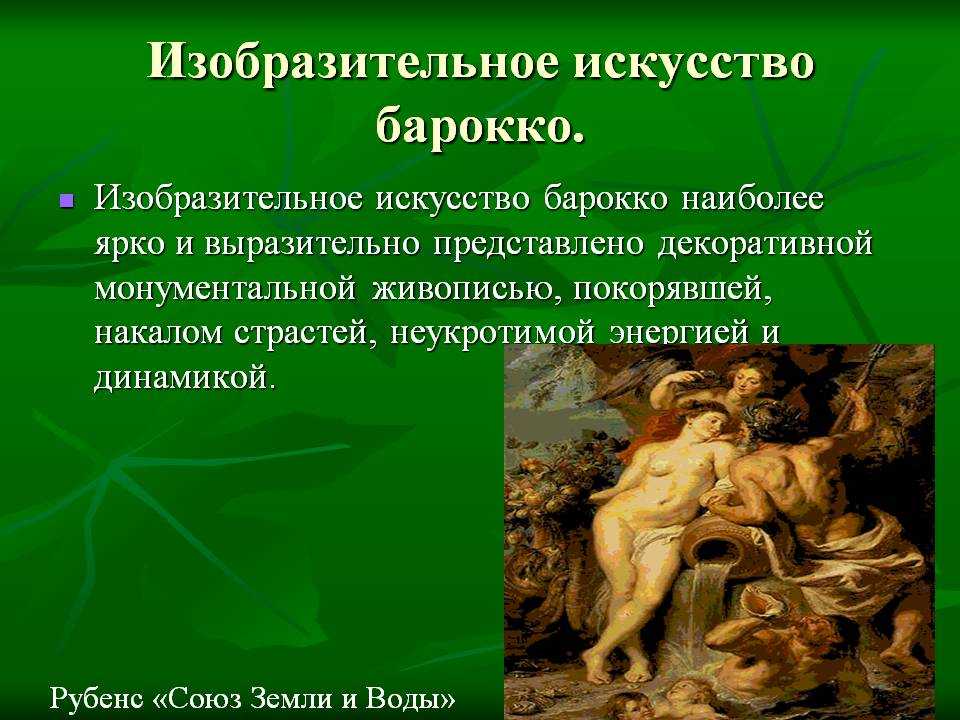

В церковной живописи происходил поиск «истинно православного образа», он вылился в большое стилистическое разнообразие позднего иконописания: от барокко и живоподобия мастеров Оружейной палаты, до академизма и изысканной пластики модерна в его отечественном варианте: неорусского стиля.

В церковной живописи происходил поиск «истинно православного образа», он вылился в большое стилистическое разнообразие позднего иконописания: от барокко и живоподобия мастеров Оружейной палаты, до академизма и изысканной пластики модерна в его отечественном варианте: неорусского стиля.Искусство Нового времени находилось в постоянном поиске духовных ориентиров.

XIX век, называемый «Золотым веком» русской культуры, представляет собой духовный синтез Запада и Востока в России. С одной стороны западное Возрождение, а с другой – плотно укоренившиеся в средневековой России византийские христианские основы. Это те два потока, которые сформировали русскую культуру XIX века, определили пути духовных исканий русского человека.

На выставке посетители познакомятся с работами В. Боровиковского и художников его круга, О. Кипренского, Н. Матвеева, А. Витберга, В. Тропинина, П. Дубровина, художников круга А. Венецианова, К. и В. Маковских, С. Коровина, А. Степанова, М. Нестерова и др.

Церковное искусство представлено иконами из коллекции российского бизнесмена, коллекционера и мецената Владимира Некрасова, а также из коллекции Татьяны Удрас. Среди икон – редкие образы, начиная с конца 17 столетия, в том числе из школы Оружейной палаты, икона старообрядца-федосеевца Сидора Силина Мошкина, иконы мстерского мастера Брягина и мстерского иконописца И. Чиркова, икона в традиции Палеха, икона из петербургской мастерской В. Пешехонова, а также иконы из Сызрани и различных московских школ.

Куратор выставки: кандидат искусствоведения Татьяна Прохорова.

Информация (на 22.04.2022):

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени.

Адрес: Щетининский переулок, дом 10, строение 1.

Ближайшие станции метро «Полянка» и «Добрынинская».

Время работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье – с 11:00 до 19:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Понедельник и последний вторник месяца – выходные дни.

Стоимость билетов зависит от выбора программы посещения музея и продаются только онлайн, подробнее по ссылке — http://www.museum-tropinina.ru/buy-ticket/

Справочная информация по телефону: +7 (495) 959-11-03.

Tags Василий Тропинин Музей Тропинина Сергей Коровин

Пред. Цвет Москвы. Люди, город, колорит.

Следующая 22 апреля 1917 года родился Сидней Роберт Нолан.

Check Also

06.10.2022 в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.

На этой неделе в музеях и галереях Москвы

Выставка От барокко до модерна. Поиск духовности в русском искусстве Нового времени, Москва – Афиша-Музеи

- Абакан,

- Азов,

- Альметьевск,

- Ангарск,

- Арзамас,

- Армавир,

- Артем,

- Архангельск,

- Астрахань,

- Ачинск,

- Балаково,

- Балашиха,

- Балашов,

- Барнаул,

- Батайск,

- Белгород,

- Белорецк,

- Белореченск,

- Бердск,

- Березники,

- Бийск,

- Благовещенск,

- Братск,

- Брянск,

- Бугульма,

- Бугуруслан,

- Бузулук,

- Великий Новгород,

- Верхняя Пышма,

- Видное,

- Владивосток,

- Владикавказ,

- Владимир,

- Волгоград,

- Волгодонск,

- Волжский,

- Вологда,

- Вольск,

- Воронеж,

- Воскресенск,

- Всеволожск,

- Выборг,

- Гатчина,

- Геленджик,

- Горно-Алтайск,

- Грозный,

- Губкин,

- Гудермес,

- Дербент,

- Дзержинск,

- Димитровград,

- Дмитров,

- Долгопрудный,

- Домодедово,

- Дубна,

- Евпатория,

- Екатеринбург,

- Елец,

- Ессентуки,

- Железногорск (Красноярск),

- Жуковский,

- Зарайск,

- Заречный,

- Звенигород,

- Зеленогорск,

- Зеленоград,

- Златоуст,

- Иваново,

- Ивантеевка,

- Ижевск,

- Иркутск,

- Искитим,

- Истра,

- Йошкар-Ола,

- Казань,

- Калининград,

- Калуга,

- Каменск-Уральский,

- Камышин,

- Каспийск,

- Кемерово,

- Кингисепп,

- Кириши,

- Киров,

- Кисловодск,

- Клин,

- Клинцы,

- Ковров,

- Коломна,

- Колпино,

- Комсомольск-на-Амуре,

- Копейск,

- Королев,

- Коряжма,

- Кострома,

- Красногорск,

- Краснодар,

- Краснознаменск,

- Красноярск,

- Кронштадт,

- Кстово,

- Кубинка,

- Кузнецк,

- Курган,

- Курганинск,

- Курск,

- Лесной,

- Лесной Городок,

- Липецк,

- Лобня,

- Лодейное Поле,

- Ломоносов,

- Луховицы,

- Лысьва,

- Лыткарино,

- Люберцы,

- Магадан,

- Магнитогорск,

- Майкоп,

- Махачкала,

- Миасс,

- Можайск,

- Московский,

- Мурманск,

- Муром,

- Мценск,

- Мытищи,

- Набережные Челны,

- Назрань,

- Нальчик,

- Наро-Фоминск,

- Находка,

- Невинномысск,

- Нефтекамск,

- Нефтеюганск,

- Нижневартовск,

- Нижнекамск,

- Нижний Новгород,

- Нижний Тагил,

- Новоалтайск,

- Новокузнецк,

- Новокуйбышевск,

- Новомосковск,

- Новороссийск,

- Новосибирск,

- Новоуральск,

- Новочебоксарск,

- Новошахтинск,

- Новый Уренгой,

- Ногинск,

- Норильск,

- Ноябрьск,

- Нягань,

- Обнинск,

- Одинцово,

- Озерск,

- Озеры,

- Октябрьский,

- Омск,

- Орел,

- Оренбург,

- Орехово-Зуево,

- Орск,

- Павлово,

- Павловский Посад,

- Пенза,

- Первоуральск,

- Пермь,

- Петергоф,

- Петрозаводск,

- Петропавловск-Камчатский,

- Подольск,

- Прокопьевск,

- Псков,

- Пушкин,

- Пушкино,

- Пятигорск,

- Раменское,

- Ревда,

- Реутов,

- Ростов-на-Дону,

- Рубцовск,

- Руза,

- Рыбинск,

- Рязань,

- Салават,

- Салехард,

- Самара,

- Саранск,

- Саратов,

- Саров,

- Севастополь,

- Северодвинск,

- Североморск,

- Северск,

- Сергиев Посад,

- Серпухов,

- Сестрорецк,

- Симферополь,

- Смоленск,

- Сокол,

- Солнечногорск,

- Сосновый Бор,

- Сочи,

- Спасск-Дальний,

- Ставрополь,

- Старый Оскол,

- Стерлитамак,

- Ступино,

- Сургут,

- Сызрань,

- Сыктывкар,

- Таганрог,

- Тамбов,

- Тверь,

- Тихвин,

- Тольятти,

- Томск,

- Туапсе,

- Тула,

- Тюмень,

- Улан-Удэ,

- Ульяновск,

- Уссурийск,

- Усть-Илимск,

- Уфа,

- Феодосия,

- Фрязино,

- Хабаровск,

- Ханты-Мансийск,

- Химки,

- Чебоксары,

- Челябинск,

- Череповец,

- Черкесск,

- Чехов,

- Чита,

- Шахты,

- Щелково,

- Электросталь,

- Элиста,

- Энгельс,

- Южно-Сахалинск,

- Якутск,

- Ялта,

- Ярославль

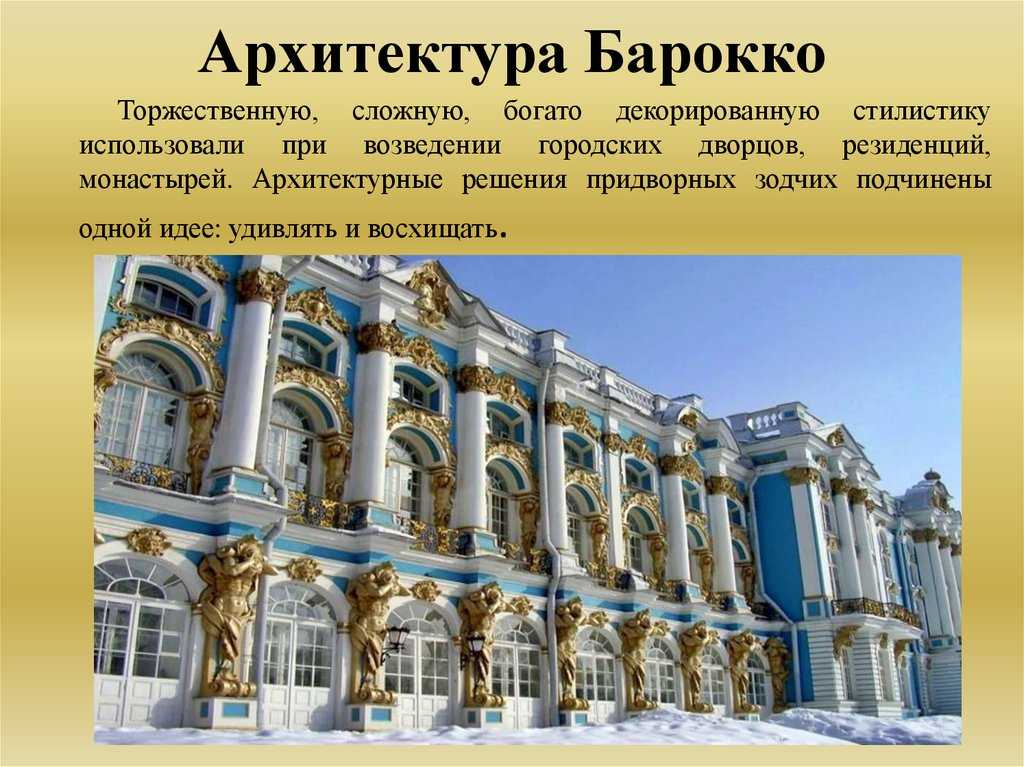

1686-1760) 1686-1760) Любовь Петра к архитектуре, унаследованное как от Нарышкиных, так и от Романовых, увековечено в его огромное наследие — город Санкт-Петербург — «Венеция Север», проект, в котором воплотился весь его культурно-политический философия. Ни одно здание в городе не было возведено без его разрешения. его архитектурный дизайн и, чтобы уменьшить риск возгорания, большинство конструкций должны были быть каменными или кирпичными. Все его дворцы были построены в вид на море, в то время как особое внимание уделялось их садам, которые были заполнены классической каменной скульптурой. К сожалению, большая часть архитектуры, построенной или задуманной Петром и его ближайшими преемники были уничтожены в течение 20-го века. Петрин Архитекторы Все передовые архитекторы Петра

княжение, кроме Михаила Земцова (1688-1743) ставшего Смотрителем

императорских дворцов, были иностранцы — в основном французы, итальянцы и немцы.

Итальянский архитектор, спроектировавший каменную церковь в соборе Святых Петра и Павла. крепость и церковь в Александро-Невской лавре. Андреас Шлютер (1664-1714) Немецкий архитектор и скульптор, сторонник петровского барокко, спроектировавший фасад Летнего дворца. Несет личную ответственность за несколько зданий но очень влиятельный. Смотрите также: немецкий Искусство барокко (1550-1750). Готфрид Шадель (1680-1752) Немецкий архитектор, построивший Ораниенбаумский дворец под Санкт-Петербургом, и колокольня Печерского монастыря в Киеве. Жан-Батист Леблон (1679-1719) Выдающийся французский архитектор и ученик великого Ленотра. Разработал Летний сад в Санкт-Петербурге, а также ответственный за реконструкцию Большого Дворец в Петергофе. Итальянский архитектор Микетти, построивший Екатериненгофский дворец в Ревеле, и Стрельнский дворец в Санкт-Петербурге.  Георг Иоганн Маттарнови (1679-1714) Немецкий архитектор, переделавший Зимний дворец и построивший первую церковь Св. Исаакиевский собор. Франческо Бартоломео Растрелли

Младший (1700-1771)  )

и Царское Село (Пушкино) (1750-е гг.). Другие здания включают Митаву.

дворец и дворец Анненгоф в Лефортово. )

и Царское Село (Пушкино) (1750-е гг.). Другие здания включают Митаву.

дворец и дворец Анненгоф в Лефортово.Последователей Растрелли было так много и его стиль оставался доминирующим в течение столь долгого периода, что он установил в России отдельная архитектурная школа. Одни из самых выдающихся В его манере работали русские архитекторы: С.И.Чевакинский (1713-83), А.В.Квасов (даты неизвестны), А.Ф.Кокоринов (1726-72), и Князь Д.В.Ухтомский (1718-80). Именно Ухтомский в 1749 г., основал в Москве одно из первых в России архитектурных училищ. среди его учеников числились: В.И.Баженов (1737-99), М.Ф.Казаков (1737-1813), и И.Е.Старов (1743-1808). | |

Скульптура Петра Петр был одним из великих 18 века

коллекционеры произведений искусства. Граф Карло Бартоломео Растрелли Старший (1675-1744) Этот скульптор обычно называют

как Растрелли старший, в отличие от своего сына, Бартоломео

Растрелли (1700-71), который стал одним из величайших архитекторов России. Скульптуры, которые Растрелли создал на Западе, были очень им восхищаются, но его русские работы, безусловно, лучшие. Энергия и сила представленные в его петербургских статуях, отсутствуют в его более ранних, и это новая сила должна быть приписана эффекту, который Россия и ее замечательный царь имел на нем. В результате получилось что-то такое новое и энергичное. что это оправдывает классификацию Растрелли как русского, а не западный художник. К приезду Растрелли Петр был еще

настолько поглощен своими садами и парками, что их украшение стало делом Растрелли. Портретные бюсты Несмотря на декоративность большинства Из своих работ Растрелли преуспел в портретной живописи, и его портрет бюсты отличаются своей заботой и пониманием психологии. Кроме того, они проявляют величайшее техническое мастерство и максимальная верность живой модели. Важность, которую Растрелли приверженность точности в портретной живописи подтверждается тем, что он удалось снять маску Царя еще при жизни, вместо ждать, как это было принято, до самой смерти. Сохранились два портрета Петра Растрелли. Растреллиевский бюст князя Меншикова столь же убедителен и удаётся точно так же в соединении декоративной детали с правдивостью и психологической понимание. Это помогает нам осознать, что в характере было много этого человека, который сделал себя сам, чтобы объяснить трагические превратности своей жизни. Четвертая крупная работа Растрелли — фигура императрицы Анны в сопровождении ее арапки. Здесь снова роскошь петербургской придворной жизни превосходно показана группировкой фигуры и великолепие одежды царицы. Ее грубая особенности и бесчувственный ум представлены в поразительном контрасте с эта материальная изощренность, и рисунок представляет собой поразительный пример того, как искусство может усилить или осветить письменную историю. Живопись Петрова Хотя в Питере скульптуры были редкостью

день, портретные картины

уже полностью утвердился. Андрей Матвеев Андрей Матвеев (1701-1739) прислал

Петра в Голландию в 1716 году. Так как он вернулся в Россию только через два года после

после смерти царя, то есть в 1727 году, его часто причисляют к

художник царствования Петра II, но, поскольку последний царь имел мало влияния

по искусству; а так батальные картины Марвеева и другие труды по истории

живопись, а также его настенная живопись,

несет на себе отпечаток петровского вкуса, он действительно принадлежит

эпоха великих реформаторов. Джон Никитин Иоанн Никитин (1690-1741), второй выдающийся

Русский живописец того периода носил более сложный характер. Он учился

в Италии с 1716 по 1720 год, и его мастерство и талант были настолько очевидны, что даже

когда он был студентом, Петр пожелал, чтобы он написал портрет короля Саксонии.

портрет для того, чтобы доказать, что русская старая

Мастера не всегда уступали каждому западному художнику. Это предложение

к сожалению, похоже, не реализовано. Петровская гравюра и книжная иллюстрация Большое количество художников, нанятых Питером занимались гравюрой, в основном занимается рисованием карт и иллюстрированием книг. В дополнение к иллюстрация, требуемая текстом, эти художники щедро украшали тома, над которыми работали декоративные элементы, такие как картуши, ленты, гирлянды цветов, аллегорические цифры, эмблемы и мелкая надпись. Они неизменно восхитительны, а по простоте дизайна они могут сравниться с лучшими гравюрами и графические продукты современной Европы. Чемесов , Скородумов и Уткин были тремя ведущими граверами того периода. Влияние

их работы над крестьянами привели к производству лубки ,

русский эквивалент английских книжек. Эти иллюстрации

также восхитительно мужественный и декоративный. Образцы петровской скульптуры и живописи можно увидеть в некоторых из самых лучших произведений искусства музеи России, в том числе Эрмитаж Музей в Петербурге. |

Arterritory — Необарокко вокруг нас

Павел Герасименко

Беседа в Петербурге с участниками русской арт-группы АЕС+Ф Зал представляет собой шоу из пяти масштабных видеороликов, принтов, скульптур, а также мобильного приложения от МТС и плазменных панелей в межколонном фасаде здания, круглосуточно информирующих каждого прохожего об открытии выставки AES+F. конец сентября.

конец сентября.

AES+F . Исламский проект. 1996.

Группа художников, основанная в 1987 году архитекторами Татьяной Арзамасовой, Львом Евзовичем и Евгением Святским (позднее, в 1995 году, к ним присоединился фотограф Владимир Фридкес), наряду с Новой Академией Изящных Искусств Тимура Новикова, была одной из впервые в современном российском искусстве переосмыслить понятие красоты, сделав это другими средствами ‒ активно используя методы масс-медиа и поп-культуры. После их Исламского проекта, который был запущен в 1996 и обрели новую актуальность после 11 сентября, художников так часто объявляли «пророками», что члены группы со временем привыкли к своей роли оракула — или, по крайней мере, теперь они не могут позволить себе полностью игнорировать ее. Трилогия «Пограничное пространство», созданная в три этапа и состоящая из видеоинсталляций «Последний бунт» (2005‒2007 гг.), «Пир Трималхиона» (2009–2010 гг.) и «Аллегория священная» (2011–2012 гг.) с их совершенной визуальной формой, аллегорически описывает прекрасное, но одновременно страшное будущее, к которому род человеческий движется с обреченной неотвратимостью. Тот же притчевый стиль и универсальность в полной мере раскрывается в проекте Inverso Mundus 2015–2017 годов, вдохновленном образами «мира наизнанку».

Тот же притчевый стиль и универсальность в полной мере раскрывается в проекте Inverso Mundus 2015–2017 годов, вдохновленном образами «мира наизнанку».

В дни вернисажа художники практически постоянно заняты интервью, экскурсиями, фото- и видеосъемкой смонтированной выставки. Наш разговор в кафе «Манеж» начинается с Татьяны Арзамасовой, которой приносят заказанный кофе. «Я так счастлива, — говорит она, — наконец-то поняла, что эспрессо по крепости здесь как американо, а ристретто — это на самом деле эспрессо». ненадолго, а Лев Евзович совсем не появляется. Весь разговор происходит под звуки «Турандот», доносящиеся со второго этажа: сценическое оформление оперы, постановки, которая открылась в Театро Массимо в Палермо в январе 2019 года., является самой последней работой AES+F на сегодняшний день.

AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес). Фото Михаила Вильчука

Продолжительность видеоработ, демонстрируемых здесь, в Манеже, колеблется от сорока минут (Inverso Mundo) до более двух часов (опера «Турандот»). Каким образом зритель должен взаимодействовать с ними?

Каким образом зритель должен взаимодействовать с ними?

Татьяна Арзамасова: Совершенно не обязательно быть готовым к просмотру наших работ. Порой мы получаем совершенно неожиданные расшифровки и совершенно волшебные выражения признательности как от профессионально погруженных зрителей, так и от совершенно свежих людей «с улицы». Современный человек, не обязательно обладающий какими-то специальными знаниями и глубоким культурным бэкграундом, может рассматривать одну из наших вещей как бы в земном полете. Тогда как для подготовленного и визуально образованного зрителя это, конечно, глубокая шахта: насколько глубоко он или она проникнет в нее, зависит от того, насколько далеко заведут их уровень кислорода, мозг и культурный фон; сколько слоев они распознают — это их дело. Мы никогда не думаем, что умнее нашего зрителя.

На вернисаже несколько человек отметили, что узнаваемость актеров, известных своими ролями в российских сериалах, мешала подключению к видео; это мешало раствориться в творчестве и выйти на вселенский уровень. ..

..

Т.А.: Можно посмотреть на это глазами француза или австралийца: например, кто-то из Сиднея скорее узнают местную пожилую даму, коллекционерку Пенелопу Зайдлер, фигурировавшую в «Инверсо Мундус», чем Светлану Светличную, с которой мы имели большое удовольствие работать однажды, в «Пире Трималхиона». Андрей Руденский принимал участие в ряде наших проектов; он идеальный персонаж, мы использовали его как «просто мужчина». Данила Поляков, талантливый перформансист, самый замечательный фрик на свете – Иисус, кентавр и Ван Гог в одном…

AES+F. Последний бунт. Девушка с летучей мышью. Состав №2. 2007. Литье, алюминий, эмаль.

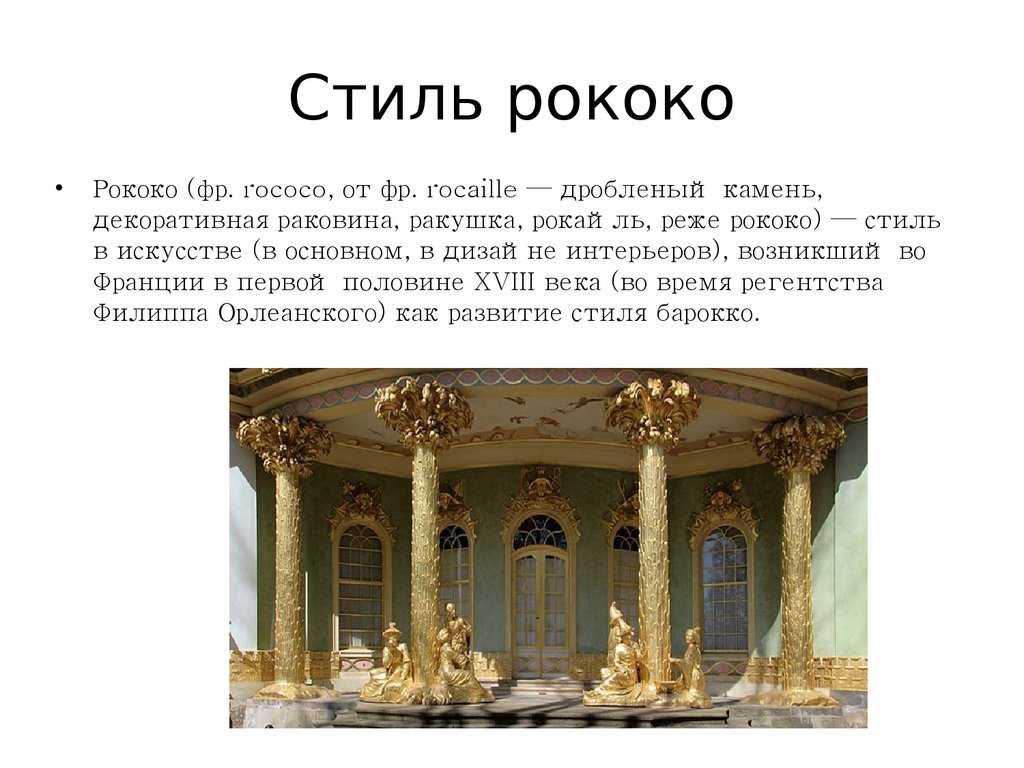

Художественный язык AES+F сочетает визуальный подход 17 века с техникой 21 века. Барокко снова стало актуальным в 1990-х годах благодаря постмодернизму. На ваш взгляд, период барокко все еще продолжается или уже пришло время рококо?

Евгений Святский: Я твердо верю, что искусство не делится на отдельные не связанные периоды; скорее, это похоже на реку, ее поток все еще содержит в себе все маленькие ручейки, которые слились с ним, и их легко проследить. Вы наверняка замечали, как законы композиции, открытые в эпоху Возрождения, или даже образы тоталитарной эстетики присутствуют в современной иконографии, в рекламе или кино: все по-прежнему живо и применяется по-новому, в соответствии с требованиями современности. день. Является ли то, что мы сейчас видим вокруг себя, «нео-барокко»? То, как мы это видим и чувствуем – да, это действительно так. Отличительной чертой барокко является излишество; это выражается в явном преобладании визуального аспекта. Продолжаются всевозможные выражения – телесные, композиционные. Я считаю, что эта стилистика еще не воплотилась в рококо, и здесь еще очень много крупных барочных форм. По словам нашего профессора искусствоведения в институте, рококо — это «бескостное барокко»; ну пока кости еще присутствовали.

Вы наверняка замечали, как законы композиции, открытые в эпоху Возрождения, или даже образы тоталитарной эстетики присутствуют в современной иконографии, в рекламе или кино: все по-прежнему живо и применяется по-новому, в соответствии с требованиями современности. день. Является ли то, что мы сейчас видим вокруг себя, «нео-барокко»? То, как мы это видим и чувствуем – да, это действительно так. Отличительной чертой барокко является излишество; это выражается в явном преобладании визуального аспекта. Продолжаются всевозможные выражения – телесные, композиционные. Я считаю, что эта стилистика еще не воплотилась в рококо, и здесь еще очень много крупных барочных форм. По словам нашего профессора искусствоведения в институте, рококо — это «бескостное барокко»; ну пока кости еще присутствовали.

AES + F. Действие Half-Life. Фото: Руслан Исхаков

Искусство АЕС+Ф развивалось в соответствии с логикой прогресса, где каждый проект воплощается совершеннее предыдущего. Какой следующий технический рекорд вы планируете побить? Возможно, вас привлекает именно интерактивный аспект произведения искусства?

Какой следующий технический рекорд вы планируете побить? Возможно, вас привлекает именно интерактивный аспект произведения искусства?

Э.С. Стараемся осваивать новые медиа — мы уже сделали проект в VR «Психоз», который демонстрируется в Центре современного искусства «Марс» в Москве, а сейчас презентуется в рамках специального сегмента Rencontres d’ Арльский фестиваль фотографии. Очевидно, что любые новые средства выразительности войдут в арсенал художников, как только они освоятся с ними, или, другими словами, перейдут от удивления самой техникой к освоению ее художественных возможностей.

Интерактивность привлекательна. Возможно, что-то подобное со временем появится в нашей работе, но пока сложно назвать проект или время. Мы очень спокойно относимся к различным интерпретациям того, что делаем, прекрасно понимая, что произведение искусства начинает жить собственной жизнью, как только вы выпускаете его в мир. А поскольку это неизбежно, следующий шаг потенциального взаимодействия также логичен – дать зеленый свет обратной связи. Но это требует известной изобретательности, необходимости каким-то интересным образом направлять и предвосхищать поведение зрителя, включая его вариативность в сам замысел произведения. Я думаю, что даже в этом случае мы все равно остались бы верны себе.

Но это требует известной изобретательности, необходимости каким-то интересным образом направлять и предвосхищать поведение зрителя, включая его вариативность в сам замысел произведения. Я думаю, что даже в этом случае мы все равно остались бы верны себе.

Т.А.: В голове явно уже присутствует новый проект; он основан на истории дохристианских времен, знакомой практически любому школьнику. Нам бы очень хотелось поместить каждого зрителя внутрь этой истории, сделать его участником и пропустить этот мир его глазами – если у нас это получится. Это довольно сложная и каверзная задача, действительно очень интересная, а сам материал очень хороший.

Пир Трималхиона. Прибытие Золотой Лодки. 2010. Цифровой коллаж, печать LightJet

Все ваши проекты были сделаны в течение нескольких лет. Какие изменения происходят от начала до конца, от первоначальной идеи до момента, когда решения уже навязаны технологиями?

Э.С. : Всегда что-то случается. Обычно мы не делаем строгие раскадровки, вместо этого ссылаясь на доску настроения; она помогает нам оставаться внутри ассоциативного поля определенных идей и лишь корректировать аллюзии и образы, рождающиеся на этапе развития. Во время съемок часто происходит импровизация: новые идеи, новые комбинации, новые движения возникают на съемочной площадке, когда мы уже видим актеров в готовых и одетых костюмах. Мы не снимаем кадры; кадр появляется и занимает свое место на этапе постпродакшна, и поэтому после того, как определенные блоки и эпизоды выстроены, иногда кажется хорошей идеей поменять их местами.

: Всегда что-то случается. Обычно мы не делаем строгие раскадровки, вместо этого ссылаясь на доску настроения; она помогает нам оставаться внутри ассоциативного поля определенных идей и лишь корректировать аллюзии и образы, рождающиеся на этапе развития. Во время съемок часто происходит импровизация: новые идеи, новые комбинации, новые движения возникают на съемочной площадке, когда мы уже видим актеров в готовых и одетых костюмах. Мы не снимаем кадры; кадр появляется и занимает свое место на этапе постпродакшна, и поэтому после того, как определенные блоки и эпизоды выстроены, иногда кажется хорошей идеей поменять их местами.

Т.А.: Однако общая идея того, что мы хотим создать, всегда присутствует, парит над нами, как летающая тарелка; это никуда не денется.

Фрагмент выставки в Манеже. Фото Михаила Вильчука

Может ли AES+F повторить художественную судьбу некоторых известных западных художников, таких как Джулиан Шнабель и Сэм Тейлор-Вуд, и начать снимать мейнстримные сюжетные фильмы?

Э. С.: Я бы никогда не сказал никогда – кто знает? Но мне кажется, что мы уже немного над этой идеей. В конце 19В 90-е мы очень хотели снять фильм и потратили на это много сил и времени. С 1997 по 1999 год мы писали сценарий с поэтом Алексеем Парщиковым; мы даже зарегистрировали его в Голливуде. Как ни странно, сценарий родился по предложению Нины Зарецкой (ТВ Галерея) снять о нас документальный фильм; мы перевернули идею с ног на голову и решили снять игровой фильм. Нам не удалось воплотить это в реальность, и, возможно, это было к лучшему. Все это каким-то образом сублимировалось и включалось в различные проекты лет через десять или около того.

С.: Я бы никогда не сказал никогда – кто знает? Но мне кажется, что мы уже немного над этой идеей. В конце 19В 90-е мы очень хотели снять фильм и потратили на это много сил и времени. С 1997 по 1999 год мы писали сценарий с поэтом Алексеем Парщиковым; мы даже зарегистрировали его в Голливуде. Как ни странно, сценарий родился по предложению Нины Зарецкой (ТВ Галерея) снять о нас документальный фильм; мы перевернули идею с ног на голову и решили снять игровой фильм. Нам не удалось воплотить это в реальность, и, возможно, это было к лучшему. Все это каким-то образом сублимировалось и включалось в различные проекты лет через десять или около того.

Ни Король Леса, ни Подозреваемые ‒ известные работы, не утратившие своей актуальности ‒ вошли в эту выставку. Почему? Было ли это потому, что тематика была поглощена следующими проектами?

Э.С..: Это не было задумано куратором как формальная ретроспектива, как та, что была смонтирована в Санкт-Петербурге 12 лет назад. На этот раз это больше похоже на персональную выставку, большую выставку. Для него были отобраны проекты, в которых феномен Предсказания и Откровения раскрылся в наибольшей степени. «Царь леса» существует сам по себе, хотя элемент предвосхищения образа присутствовал: после трагических событий в Беслане в Интернете писали, что фотографии бегающих детей в белом напоминают кадры из нашего проекта. Это был случай простого визуального совпадения, но все говорили: опять угадали; оно было чисто формальным, коренилось в желании найти внешнее сходство.

На этот раз это больше похоже на персональную выставку, большую выставку. Для него были отобраны проекты, в которых феномен Предсказания и Откровения раскрылся в наибольшей степени. «Царь леса» существует сам по себе, хотя элемент предвосхищения образа присутствовал: после трагических событий в Беслане в Интернете писали, что фотографии бегающих детей в белом напоминают кадры из нашего проекта. Это был случай простого визуального совпадения, но все говорили: опять угадали; оно было чисто формальным, коренилось в желании найти внешнее сходство.

( Звуки финала Турандот .)

Т.А.: Для меня это всегда звучит как цитата из Боже, Царя храни.

В Манеже. Фото: Руслан Исхаков

Каков ваш исторический идеал? А какая для вас идеальная форма правления, если она есть?

Т.А.: Я не нахожу ни одного отдельного идеала в истории искусства. Вся эта «супница» в целом мне интересна. Иногда мне хочется рассказать о чем-то, вспоминая прекрасную помпейскую фреску, иногда – думая об абстракциях Ротко. Во всем можно найти антропоцентрический элемент. По этой причине я не могу выделить для себя любимый период в культуре.

Во всем можно найти антропоцентрический элемент. По этой причине я не могу выделить для себя любимый период в культуре.

Если говорить о политическом идеале – возможно, это прозвучит несколько парадоксально, но есть крошечное государство, расположенное посреди очень древнего города, и оно объединяет людей, живущих на разных континентах. Ватикан прекрасно функционирует как государство, занимающее небольшую территорию с парком, собором и несколькими зданиями на 1400 с лишним жителей. Это государство за долгий период времени вообще не претерпело никаких изменений, но признает свои ошибки и, как ни странно, старается развиваться настолько, насколько это возможно. Я думаю, что это довольно интересная форма правления.

Э.С.: Ну, это очень близко к конституционной монархии. Я сторонник демократического строя и республики. Я думаю, что некий избирательный ценз имеет смысл, потому что один голос не обязательно равен другому, и есть причины, по которым люди должны были достичь определенной зрелости. Однако крайне важно учитывать мнение каждого члена общества и прислушиваться к мнению даже самого незначительного меньшинства. Никто не должен чувствовать себя обделенным вниманием, разочарованным, брошенным или лишенным права на равные возможности.

Однако крайне важно учитывать мнение каждого члена общества и прислушиваться к мнению даже самого незначительного меньшинства. Никто не должен чувствовать себя обделенным вниманием, разочарованным, брошенным или лишенным права на равные возможности.

Фрагменты выставки в Манеже. Фото: Михаил Вильчук

Могут ли ваши произведения служить идеалом для людей?

Т.А.: Мы никогда не видели в этом своей цели. Мы все «родились в СССР» и прекрасно помним идеологическую нагрузку, которую тогда несло искусство. Мы всегда старались мягко уходить от советского контроля, и поэтому очень болезненно относимся к попыткам цензуры, возникающим сегодня. Кто мог вдруг начать цензурировать культуру и с какой позиции? Мы сами первые зрители наших произведений и прежде всего думаем о том, чтобы избежать дидактизма.

Русское сознание по своей природе повествовательно; только после этого воображение развивается в визуальной сфере. Повествование происходит индивидуально в сознании каждого зрителя с его культурным багажом, ассоциациями и прочим; мы просто научились оперировать техникой имитации этого. Мы ценим культурный кисель или культурную протоплазму, из которой зритель строит свой личный нарратив. То, как он понимает подвижную и изменчивую игру света и цвета, реалистичность тех или иных ситуаций, историй или персонажей – все это у него в голове. Мы не хотим оказывать никакого давления; мы берем на себя определенную «техническую поддержку», скажем так, но все остальное зритель делает сам.

Повествование происходит индивидуально в сознании каждого зрителя с его культурным багажом, ассоциациями и прочим; мы просто научились оперировать техникой имитации этого. Мы ценим культурный кисель или культурную протоплазму, из которой зритель строит свой личный нарратив. То, как он понимает подвижную и изменчивую игру света и цвета, реалистичность тех или иных ситуаций, историй или персонажей – все это у него в голове. Мы не хотим оказывать никакого давления; мы берем на себя определенную «техническую поддержку», скажем так, но все остальное зритель делает сам.

AES + F. Инверсо Мундус. Стеллаж №1–4. 2015–2017 гг. Цифровая печать коллажей LightJet

Можно ли просматривать ваши работы в режиме слежения или все-таки необходимо полное медитативное погружение?

Владимир Фридкес: Я считаю, что медитативное погружение необходимо. Более того, я думаю, что наши работы построены таким образом, что если внимательно посмотреть и расслабиться, то они действительно приводят в такое состояние. Я был вынужден несколько раз пересматривать Inverso Mundo: мне приходилось показывать его в Венеции разным людям, и все мои коллеги разъехались, и я неоднократно ловил себя на том, что теряю счет времени: я не заметил, как время пролетело ‒ что случилось с этими 40 минутами? Есть это состояние наблюдения, и оно необходимо. После этого, надеюсь, у зрителя останется какое-то впечатление и определенная пища для размышлений.

Я был вынужден несколько раз пересматривать Inverso Mundo: мне приходилось показывать его в Венеции разным людям, и все мои коллеги разъехались, и я неоднократно ловил себя на том, что теряю счет времени: я не заметил, как время пролетело ‒ что случилось с этими 40 минутами? Есть это состояние наблюдения, и оно необходимо. После этого, надеюсь, у зрителя останется какое-то впечатление и определенная пища для размышлений.

Как соотносятся реальная и символическая экономика в вашем искусстве?

Т.А.: Нет предела потреблению финансов, и любая наша работа легко может потреблять еще больше. Тем не менее, мы можем сделать так, чтобы люди могли смотреть нашу работу совершенно бесплатно; например, здесь, на фасаде здания Манежа, фрагменты наших работ демонстрируются всему городу.

Э.С.: Опера «Турандот» поставлена совместно с труппой «Лахта Центр» из Санкт-Петербурга; они хотели поддержать один из наших новых проектов. Наше предложение состояло в том, чтобы внести свой вклад в эту оперную постановку, и поэтому они стали четвертым партнером в этом проекте. Спектакль путешествует по Европе, переходя из одного театра в другой; в следующем году он будет показан в третьем театре, в Badisches Staatstheater Karlsruhe в Германии. Если все пойдет по плану, мы надеемся показать видеоинсталляцию «Турандот» в Санкт-Петербурге в январе 2020 года.

Наше предложение состояло в том, чтобы внести свой вклад в эту оперную постановку, и поэтому они стали четвертым партнером в этом проекте. Спектакль путешествует по Европе, переходя из одного театра в другой; в следующем году он будет показан в третьем театре, в Badisches Staatstheater Karlsruhe в Германии. Если все пойдет по плану, мы надеемся показать видеоинсталляцию «Турандот» в Санкт-Петербурге в январе 2020 года.

Т.А.: Молодой режиссер Фабио Черстич из Милана и художественный руководитель Театра Массимо Оскар Пиццо приглашают к участию в своих постановках нетеатральных артистов: Билла Виолу, Уильяма Кентриджа, AES+F. С ним было очень комфортно работать; директор был очень внимателен; иногда он даже улучшал наш визуальный образ своими режиссерскими решениями. Настоящим поклонником наших визуальных решений стал восьмидесятилетний маэстро Габриэле Ферро. «Турандот» — это смесь разных культур: персидская легенда с добавлением китайского колорита, пересказанная Гоцци для итальянского театра — вот та история, в которую мы предложили добавить элемент будущего.

В их числе:

В их числе: Он приобрел объекты

любого типа от мебели до 17 века

Голландская живопись, от драгоценных камней до таких редкостей, как янтарь

плиты, которые он купил у короля Пруссии, и которые Растрелли использовал

позднее как панно в Царском Селе. Он также собирал русские

скульптура. Сам не плохой плотник, Петр особенно любил

резьба по дереву и спонсируемые

коллекция статуй, как

древние и современные, для его парков и садов. Однако удивительно

обнаружить, что он, кажется, никогда не предпринимал серьезных усилий для развития

искусство ваяния в России, и что

он был обязан услугами единственного великого скульптора своего правления обману

жертвой которого он стал.

Он приобрел объекты

любого типа от мебели до 17 века

Голландская живопись, от драгоценных камней до таких редкостей, как янтарь

плиты, которые он купил у короля Пруссии, и которые Растрелли использовал

позднее как панно в Царском Селе. Он также собирал русские

скульптура. Сам не плохой плотник, Петр особенно любил

резьба по дереву и спонсируемые

коллекция статуй, как

древние и современные, для его парков и садов. Однако удивительно

обнаружить, что он, кажется, никогда не предпринимал серьезных усилий для развития

искусство ваяния в России, и что

он был обязан услугами единственного великого скульптора своего правления обману

жертвой которого он стал. Венецианец по происхождению, Карло Бартоломео Растрелли прибыл в Санкт-Петербург.

в 1716 году из Парижа в Петербург на работу архитектором. Он вернулся к

его первоначальная профессия скульптора только после того, как Леблон убедил Питера,

никто не может теперь сказать, справедливо ли, что планы Растрелли относительно Петергофа

и Стрельна были невыполнимы и что он недостаточно квалифицирован

руководить любым строительным предприятием.

Венецианец по происхождению, Карло Бартоломео Растрелли прибыл в Санкт-Петербург.

в 1716 году из Парижа в Петербург на работу архитектором. Он вернулся к

его первоначальная профессия скульптора только после того, как Леблон убедил Питера,

никто не может теперь сказать, справедливо ли, что планы Растрелли относительно Петергофа

и Стрельна были невыполнимы и что он недостаточно квалифицирован

руководить любым строительным предприятием. основная задача. В результате большую часть своего времени он посвящал созданию

садовые украшения и бронзовые фонтаны. Все они характеризуются своим

большой размер, их тонкость пропорций и их тонкий, но очень

глубокое моделирование, которое произвело столь заметную игру света и тени

что ему редко можно найти параллели в садовой скульптуре.

основная задача. В результате большую часть своего времени он посвящал созданию

садовые украшения и бронзовые фонтаны. Все они характеризуются своим

большой размер, их тонкость пропорций и их тонкий, но очень

глубокое моделирование, которое произвело столь заметную игру света и тени

что ему редко можно найти параллели в садовой скульптуре. Более известный

бронзовый бюст, датированный 1724 годом, другой — конная статуя. В

обе детали царского платья тщательно обозначены, в бюсте

изысканное кружево рюшей, резко контрастирующее с атласом

лент царских орденов и мягкости меховой опушки

мыс. В обоих случаях надменная поза Петра соответствует положению, переданному

настолько модным при Людовике XIV, что начало восемнадцатого века считалось

это необходимо в каждом королевском подобии. Однако эта искусственность

отличался в каждой из скульптур Растрелли необыкновенной жизненной силой

и характерное выражение лица. Великий французский скульптор Этьен

Морис Фальконе (1716-1799 гг.)1) был так поражен живостью и искренностью

бюста, что он скопировал голову, как в отношении ее позы, так и в отношении

выражение, в превосходном конном спорте

статую Петра, которую он выполнил по повелению Екатерины II и которая

сейчас стоит на Адмиралтейской площади в Ленинграде.

Более известный

бронзовый бюст, датированный 1724 годом, другой — конная статуя. В

обе детали царского платья тщательно обозначены, в бюсте

изысканное кружево рюшей, резко контрастирующее с атласом

лент царских орденов и мягкости меховой опушки

мыс. В обоих случаях надменная поза Петра соответствует положению, переданному

настолько модным при Людовике XIV, что начало восемнадцатого века считалось

это необходимо в каждом королевском подобии. Однако эта искусственность

отличался в каждой из скульптур Растрелли необыкновенной жизненной силой

и характерное выражение лица. Великий французский скульптор Этьен

Морис Фальконе (1716-1799 гг.)1) был так поражен живостью и искренностью

бюста, что он скопировал голову, как в отношении ее позы, так и в отношении

выражение, в превосходном конном спорте

статую Петра, которую он выполнил по повелению Екатерины II и которая

сейчас стоит на Адмиралтейской площади в Ленинграде.

Многие остались примитивными, но

в целом искусство живописи

освободился от иконописных традиций,

и стал откровенно натуралистичным. Портреты, созданные при дворе, были

в основном именитыми иностранцами. Однако два русских имени выделяются даже

в это раннее время Матвеев и Никитин и их работа

не так уж плохо по сравнению с некоторыми из иностранцев, работающих

Питер. Оба этих человека извлекли выгоду из западного образования в области искусства.

что не понравилось многочисленным художникам, работавшим за пределами Петербурга.

Работы практически всех из них остались неподписанными.

Многие остались примитивными, но

в целом искусство живописи

освободился от иконописных традиций,

и стал откровенно натуралистичным. Портреты, созданные при дворе, были

в основном именитыми иностранцами. Однако два русских имени выделяются даже

в это раннее время Матвеев и Никитин и их работа

не так уж плохо по сравнению с некоторыми из иностранцев, работающих

Питер. Оба этих человека извлекли выгоду из западного образования в области искусства.

что не понравилось многочисленным художникам, работавшим за пределами Петербурга.

Работы практически всех из них остались неподписанными. Его портрет

искусство вполне совершено, хотя именно его искренность придает

его самая большая привлекательность. Это качество особенно заметно в его

портрет самого себя и его жены, в котором есть что-то от очарования

ранний Гейнсборо

об этом. Помимо своих портретов, он, в отличие от большинства более поздних прозападных

Русские живописцы, также авторы ряда икон. Его сравнительно

ранняя смерть лишила Россию очень перспективного живописца.

Его портрет

искусство вполне совершено, хотя именно его искренность придает

его самая большая привлекательность. Это качество особенно заметно в его

портрет самого себя и его жены, в котором есть что-то от очарования

ранний Гейнсборо

об этом. Помимо своих портретов, он, в отличие от большинства более поздних прозападных

Русские живописцы, также авторы ряда икон. Его сравнительно

ранняя смерть лишила Россию очень перспективного живописца. Под его модным

видимость, и, несмотря на большой успех, Никитин оставался искренним

и правдолюбивый художник, и портреты даже его самых модных

натурщики обладают интимным качеством, которое значительно повышает ценность

его картинки. Однако в 1730-х годах, не обращая внимания на свою популярность, он разрешил

самому сомневаться, мог ли натурализм

быть оправданы по этическим соображениям. Далеко не уверенный в себе в непривычном

обстановке, созданной Петром, Никитин пафосно присоединился к группе

люди выступали против вестернизации России и настаивали на том, чтобы рисовать только

в стиле икон XVII века. Это повлекло за собой

неудовольствие, но Никитин остался непреклонен и в результате был сослан

в Сибирь. Элизабет проявила больше понимания; при восхождении на престол

она простила бедного правдолюбца, и Никитин отправился в Петербург

только для того, чтобы умереть, не дойдя до столицы.

Под его модным

видимость, и, несмотря на большой успех, Никитин оставался искренним

и правдолюбивый художник, и портреты даже его самых модных

натурщики обладают интимным качеством, которое значительно повышает ценность

его картинки. Однако в 1730-х годах, не обращая внимания на свою популярность, он разрешил

самому сомневаться, мог ли натурализм

быть оправданы по этическим соображениям. Далеко не уверенный в себе в непривычном

обстановке, созданной Петром, Никитин пафосно присоединился к группе

люди выступали против вестернизации России и настаивали на том, чтобы рисовать только

в стиле икон XVII века. Это повлекло за собой

неудовольствие, но Никитин остался непреклонен и в результате был сослан

в Сибирь. Элизабет проявила больше понимания; при восхождении на престол

она простила бедного правдолюбца, и Никитин отправился в Петербург

только для того, чтобы умереть, не дойдя до столицы. Подробнее см.: Русский

Живопись: 18 век.

Подробнее см.: Русский

Живопись: 18 век. Они были напечатаны блочной печатью на

одиночные листовки и вместе с иконой составляли единственную живописную

украшение русской дачи. Однако важнее внешний вид

из lubki это то что эти граверы заложили основы

за великолепную русскую графику, которая

достиг своего наивысшего уровня только на рубеже прошлого века. С тех пор

на русские книги, как дореволюционные, так и послереволюционные,

выдающееся место, а их виньетки, заголовки глав, заключительные части и

форзацы устанавливают стандарт, непревзойденный в Европе, поскольку

интересует качество дизайна. Смотрите также: русский

Живопись (19го века).

Они были напечатаны блочной печатью на

одиночные листовки и вместе с иконой составляли единственную живописную

украшение русской дачи. Однако важнее внешний вид

из lubki это то что эти граверы заложили основы

за великолепную русскую графику, которая

достиг своего наивысшего уровня только на рубеже прошлого века. С тех пор

на русские книги, как дореволюционные, так и послереволюционные,

выдающееся место, а их виньетки, заголовки глав, заключительные части и

форзацы устанавливают стандарт, непревзойденный в Европе, поскольку

интересует качество дизайна. Смотрите также: русский

Живопись (19го века).