100 лет назад зеленые отбили у белых Туапсе, а красные приписали победу себе

25 февраля 1920 года отряды крестьянского ополчения — зеленые — захватили Туапсе, оставив белых без порта на Черном море. В советское время взятие города приписали красным. Тем не менее, операция по захвату Туапсе осталась одной из наиболее примечательных страниц в истории движения зеленоармейцев на юге России – так называемой «третьей силы» Гражданской войны.

Получивший статус города лишь за год до революции, Туапсе в период Гражданской войны на юге России несколько раз переходил из рук в руки. Он представлял значительную ценность как один из двух крупных портов Черноморской губернии наряду с Новороссийском. К началу 1920 года эта территория находилась под контролем Вооруженных сил юга России (ВСЮР) генерала Антона Деникина. Однако белогвардейцы продолжали свое лихорадочное отступление из центральных регионов к Черному морю после провала похода на Москву. Ослабление белых привело к активизации так называемых зеленоармейцев – повстанцев из числа нелояльного местного населения, уклонявшихся от призыва и дезертиров из РККА и ВСЮР, недовольных принудительной мобилизацией.

Эти люди, часто позиционируются в исторической литературе как «третья сила» в Гражданской войне. Как правило, они были одинаково враждебны и красным, и белым.

Авторы советских публикаций, однако, часто приписывали военные успехи зеленых РККА. В зависимости от текущей ситуации, красные именовали повстанцев то «партизанами» или «ополченцами», то «бандитами». Существовал даже особый термин – Красно-Зеленая армия. Так называли отряды повстанцев, которые действовали против белых, но выступали самостоятельно от красных. Командиры РККА в своих воспоминаниях часто стыдились, что не могли принудить зеленых к подчинению. Тем не менее, большевики всячески стремились внедрить в руководство повстанческих структур своих представителей – и тем самым придать зеленым красный оттенок.

Важную роль в регионе на указанном временном отрезке играл бывший офицер Русской императорской армии, ветеран русско-японской и Первой мировой войн, член партии эсеров Николай Воронович. При его непосредственном участии крестьяне Черноморской губернии заявили, что не приемлют ни большевистскую диктатуру, ни политику ВСЮР. Под влиянием эсеров и меньшевиков был создан «Комитет освобождения Черноморья». Командование над его военной силой – крестьянским ополчением – принял Воронович.

Под влиянием эсеров и меньшевиков был создан «Комитет освобождения Черноморья». Командование над его военной силой – крестьянским ополчением – принял Воронович.

В своем труде «Зеленая книга»: история крестьянского движения в Черноморской губернии», изданном в парижской эмиграции, он особо подчеркивал, что и советские представители, и деникинцы сделали все возможное, чтобы восстановить население против себя. О характере борьбы и специфике своего движения Воронович рассказывал следующее:

«Впервые черноморское крестьянство выступило в 1918 году против большевиков, затем в 1919 году происходили беспрерывные восстания крестьян против Добровольческой армии.

Эти отдельные восстания закончились общим выступлением всего крестьянского населения в январе 1920 года и изгнанием деникинцев из Черноморья. Здесь, в Черноморье, народилось впервые то знаменитое «зеленоармейское движение», которое затем распространилось по всей России. Черноморские горы, покрытие густыми лесами, явились колыбелью одинаково ненавидимой, как сторонниками российской реакции, так и большевиками – Зеленой армии».

По словам Вороновича, белогвардейцы называли зеленых – уклоняющимися от мобилизации дезертирами, бандами разбойников и грабителей, в то время как большевики – уцелевшими остатками деникинских банд, контрреволюционерами, ворами и бандитами. Однако бывший офицер был категорически не согласен с обоими определениями. Согласно его формулировке, зеленые являлись «всего-навсего местными крестьянами, которых загнали в горы и заставили взяться за оружие насилие и репрессии белых и красных диктаторов».

«Зеленоармейское движение – это протест крестьянства против реакции, это желание избавиться от ненавистного народу режима, это – борьба за свободу и народовластие», — писал Воронович.

О том, что повстанцы начали серьезно досаждать белым еще в начале зимы, сообщал в своих «Записках» генерал Петр Врангель. Неспокойно было даже в окрестностях Новороссийска. Зеленые нападали на слабые отряды, забирали провиант и боеприпасы. Как отмечал Врангель, «рекогносцирующим партиям приходилось придавать конвой, так как кругом города уже действовали зеленые».

«Отступление белых породило довольно многочисленных зеленых в их тылу, — констатировал историк Антон Посадский в своей монографии «Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918-1922 гг.». – Борьба с зелеными не раз упоминается в мемуарах. В начале декабря на пути отступления Белгород – Чугуев марковец запишет: «Красные особенно не наседали, но леса полны зелеными. Частые перестрелки». В одной из деревень они убили офицера и двух артиллерийских разведчиков.

Катастрофический характер отступления весной 1920 года сопровождался стремительным нарастанием зеленых уже в кубанском тылу ВСЮР».

Черноморские красно-зеленые не смогли заблокировать неприступный Гойтхский перевал, пропустив кубанские корпуса на Туапсе. Тем не менее, для белых зеленые становились опасным врагом. Так, Сводно-партизанская дивизия из Новороссийска двинулась на Геленджик, но напоролась в узком месте у Кабардинки на засаду зеленых: «одна сотня с пулеметом держала 20-тысячную армию».

Как следует из газетных заметок, приведенных Вороновичем в мемуарах, борьба зеленых с белыми в Черноморской губернии достигла кульминации в январе 1920 года. Причем на сторону повстанцев якобы переходили как отдельные добровольцы, так и целые подразделения. При помощи белогвардейцев-изменников зеленые вступили в Адлер и повели преследование сохранивших верность присяге по сочинскому шоссе. Тифлисская газета «Борьба» писала в феврале, что в Туапсе «в связи с победами черноморских крестьян наблюдается необычайная паника». Гражданские учреждения и ведомства ВСЮР, переброшенные в город из захваченного красными Ростова и других мест, спешно эвакуировались в Кисловодск и Севастополь.

«Военными властями город объявлен на осадном положении. После 6 часов вечера хождение по улицам воспрещено. Театры и кинематографы закрыты. Жизнь в Туапсе замерла. Беспрерывно работает военный телеграф с Новороссийском.

Объявлена всеобщая мобилизация от 16 до 54 лет. Интеллигенция и учащиеся призваны для образования белой гвардии и несения караульных служб.

Буржуазия разъезжается. В окружности производятся беспрерывные аресты среди крестьян», — информировало издание.

Применительно к вопросу перехода контроля над Туапсе от белых к зеленым (или красно-зеленым) весьма любопытны воспоминания члена Реввоенсовета Красной армии Черноморья Ивана Шевцова, известные под названием «Особое задание». Он утверждал, что зеленые «пошли за коммунистами» и действовали заодно с красными против общего врага. Если верить Шевцову, «в Туапсе существовал подпольный штаб партизанского движения. Трудно перечислить товарищей, которые сражались тогда в партизанских отрядах. Их были тысячи».

Как заявил коммунист красноармейскому батальону,

«захват Туапсе — это еще один удар по нашим врагам. Мы лишаем Деникина важной базы на юге, мы ускоряем его гибель. За землю и волю, за счастье наших детей не пожалеем жизней своих».

По Шевцову, части РККА планировали штурмовать Туапсе ночью, однако при подходе к нему они узнали, что отряды зеленых уже обошли город с северной стороны и ворвались в жилые кварталы. Тогда красноармейцы атаковали белых с юга.

Тогда красноармейцы атаковали белых с юга.

«Враг оказал весьма сильное сопротивление. Между городом и станцией Сортировочной, на участке всего в два километра, противник сосредоточил огонь 50 пулеметов. Части белых оказались в окружении и были разбиты наголову. Потери были значительные с обеих сторон», — писал Шевцов.

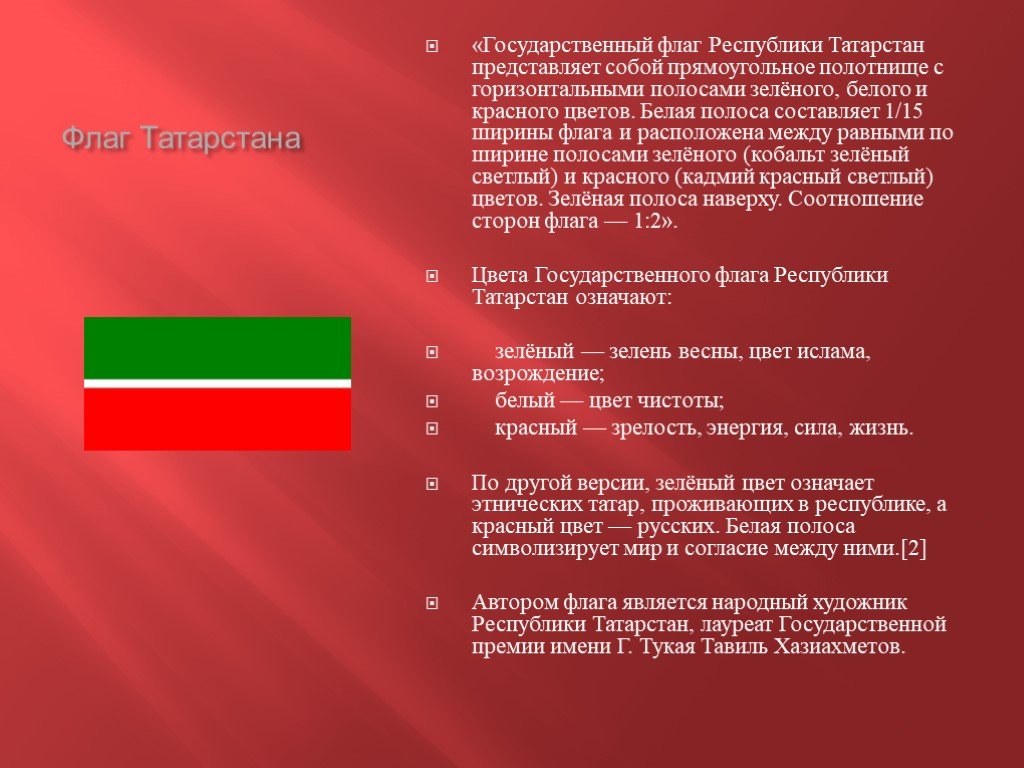

При этом важно добавить: повстанцы шли под знаменем «Комитета освобождения Черноморья» с изображением зеленого креста на красном полотнище, а не под большевистским флагом.

В другом материале под названием «Черноморская эпопея» Шевцов описывал события в такой интерпретации:

«Это произошло в ночь на 25 февраля 1920 года. Тишину приморского города Туапсе внезапно вспугнули стрекотание пулеметных очередей и треск ружейных выстрелов. Батальон крестьянского ополчения во главе с коммунистом Иваном Сафоновым ворвался в город с северной стороны и при поддержке других подразделений, вступивших в Туапсе с юга, разоружил местный гарнизон – офицерский полк и до пяти тысяч солдат деникинской армии».

Подробных воспоминаний о ночной операции 100-летней давности со стороны белых не сохранилось. Уже после потери Туапсе на помощь к белым из Новороссийска пришли два эскадренных миноносца. Они открыли огонь, но получили ответные залпы береговых батарей и взяли обратный курс.

Комиссар Шевцов не без удовольствия констатировал, что

«после взятия Туапсе мы целую неделю считали и не могли подсчитать трофеи, состоявшие преимущественно из английского вооружения и снаряжения».

«Только горсточка белых успела перед самой сдачей Туапсе бежать морем. Мы взяли в плен 700 офицеров, захватили свыше 15 орудий, более 100 пулеметов, много тысяч винтовок, около 1,5 миллиона патронов, вагоны со снарядами и подрывным материалом, тысячи комплектов обмундирования, обуви, тысячи пудов муки, два госпиталя. В порту враг оставил небольшие пароходы, шаланды, катера, баржи, шхуны, землечерпательный караван, запасы бензина и керосина», — резюмировал он в «Особом задании».

И хотя Туапсинский округ захватило крестьянское ополчение, триумф приписали красным. Командиру КОЧ Вороновичу в советской «истории побед» места, конечно, не нашлось. После взятия Сочинского округа большевиками в мае последовали аресты и расстрелы членов КОЧ. Крестьянское ополчение под командованием Вороновича противостояло РККА до октября, но силы были неравны. Спасаясь от неизбежной расправы, осенью 1920 года эсер выехал через Грузию в Прагу.

Командиру КОЧ Вороновичу в советской «истории побед» места, конечно, не нашлось. После взятия Сочинского округа большевиками в мае последовали аресты и расстрелы членов КОЧ. Крестьянское ополчение под командованием Вороновича противостояло РККА до октября, но силы были неравны. Спасаясь от неизбежной расправы, осенью 1920 года эсер выехал через Грузию в Прагу.

Генерал Деникин ввиду все усугублявшейся ситуации предпочел не заметить такую «мелочь», как потеря Туапсе. Совсем скоро этот эпизод и вовсе растворился на фоне катастрофической эвакуации из Новороссийска.

Красные белые: советские политические термины в историко-культурном контексте

I

В России о «красных» и «белых» знает каждый. Со школьных, и даже дошкольных лет. «Красные» и «белые» – это история гражданской войны, это события 1917 – 1920 годов.

Кто был тогда хороший, кто плохой – в данном случае неважно. Оценки меняются. А термины остались: «белые» против «красных». С одной стороны – вооруженные силы советского государства, с другой – противники советского государства. Советские – «красные». Противники, соответственно, «белые».

Советские – «красные». Противники, соответственно, «белые».

Согласно официальной историографии, противников оказалось много. Но главные – те, у кого на мундирах погоны, а на фуражках кокарды российской армии. Узнаваемые противники, ни с кем не спутать. Корниловцы, деникинцы, врангелевцы, колчаковцы и т. д. Они – «белые». В первую очередь их должны одолеть «красные». Они тоже узнаваемы: погон у них нет, а на фуражках – красные звезды. Таков изобразительный ряд гражданской войны.

Это традиция. Она утверждалась советской пропагандой более семидесяти лет. Пропаганда была весьма эффективна, изобразительный ряд стал привычным, благодаря чему осталась вне осмысления сама символика гражданской войны. В частности, остались вне осмысления вопросы о причинах, обусловивших выбор именно красного и белого цветов для обозначения противоборствующих сил.

Что касается «красных», то причина была, вроде бы, очевидной. «Красные» сами себя так называли.

Советские войска изначально именовались Красной гвардией. Затем – Рабоче-крестьянской красной армией. Присягали красноармейцы красному знамени. Государственному флагу. Почему флаг был выбран красный – объяснения давались разные. К примеру: это символ «крови борцов за свободу». Но в любом случае название «красные» соответствовало цвету знамени.

Затем – Рабоче-крестьянской красной армией. Присягали красноармейцы красному знамени. Государственному флагу. Почему флаг был выбран красный – объяснения давались разные. К примеру: это символ «крови борцов за свободу». Но в любом случае название «красные» соответствовало цвету знамени.

О так называемых «белых» ничего подобного не скажешь. Противники «красных» не присягали белому знамени. В годы гражданской войны такого знамени вообще не было. Ни у кого.

Тем не менее за противниками «красных» утвердилось название «белые».

По крайней мере одна причина здесь тоже очевидна: «белыми» называли своих противников лидеры советского государства. Прежде всего – В. Ленин.

Если пользоваться его терминологией, то «красные» отстаивали «власть рабочих и крестьян», власть «рабоче-крестьянского правительства», а «белые» – «власть царя, помещиков и капиталистов». Такая схема и утверждалась всей мощью советской пропаганды. На плакатах, в газетах, наконец, в песнях:

Белая армия черный барон

Снова готовят царский нам трон,

Но от тайги до британских морей

Красная армия всех сильней!

Это написано в 1920 году. Стихи П. Григорьева, музыка С. Покрасса. Один из самых популярных армейских маршей той поры. Здесь все четко определено, здесь ясно, почему «красные» против «белых», которыми командует «черный барон».

Стихи П. Григорьева, музыка С. Покрасса. Один из самых популярных армейских маршей той поры. Здесь все четко определено, здесь ясно, почему «красные» против «белых», которыми командует «черный барон».

Но так – в советской песне. В жизни, как водится, иначе.

Пресловутый «черный барон» – П. Врангель. «Черным» его назвал советский поэт. Надо полагать, чтобы понятно было: совсем плохой этот Врангель. Характеристика тут эмоциональная, не политическая. Но с точки зрения пропаганды она удачна: «Белой армией» командует плохой человек. «Черный».

В данном случае неважно, плохой ли, хороший. Важно, что бароном Врангель был, однако «Белой армией» никогда не командовал. Потому что не было такой. Была Добровольческая армия, Вооруженные силы Юга России, Русская армия и т. п. А вот «Белой армии» в годы гражданской войны – не было.

С апреля 1920 года Врангель занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, затем – главнокомандующего Русской армией. Таковы официальные названия его должностей. При этом «белым» Врангель себя не называл. И свои войска «Белой армией» не называл.

При этом «белым» Врангель себя не называл. И свои войска «Белой армией» не называл.

Кстати, А. Деникин, которого Врангель сменил на посту командующего, тоже не пользовался термином «Белая армия». И Л. Корнилов, создавший и возглавивший Добровольческую армию в 1918 году, не называл «белыми» своих соратников.

Их называли так в советской прессе. «Белая армия», «белые» или «белогвардейцы». Однако причины выбора терминов не объяснялись.

Вопрос о причинах обходили и советские историки. Деликатно обходили. Не то чтоб вовсе замалчивали, нет. Кое-что сообщали, но при этом буквально увертывались от прямого ответа. Всегда увертывались.

Классический пример – справочник «Гражданская война и военная интервенция в СССР», выпущенный в 1983 году московским издательством «Советская энциклопедия». Понятие «Белая армия» там вообще никак не описано. Зато есть статья о «Белой гвардии». Открыв соответствующую страницу, читатель мог узнать, что «Белая гвардия» – неофициальное наименование военных формирований (белогвардейцев), боровшихся за восстановление буржуазно-помещичьего строя в России. Происхождение термина «Б<елая> гвардия» связано с традиц<ионной> символикой белого цвета как цвета сторонников «законного» правопорядка в противопоставлении красному цвету – цвету восставшего народа, цвету революции.

Происхождение термина «Б<елая> гвардия» связано с традиц<ионной> символикой белого цвета как цвета сторонников «законного» правопорядка в противопоставлении красному цвету – цвету восставшего народа, цвету революции.

Вот и все.

Пояснение вроде бы есть, но яснее ничего не стало.

Непонятно, во-первых, как понимать оборот «неофициальное наименование». Для кого оно «неофициальное»? В советском государстве оно было официальным. Что видно, в частности, по другим статьям того же справочника. Там, где цитируются официальные документы и материалы советской периодики. Можно, конечно, понять и так, что кто-либо из военачальников той поры неофициально именовал свои войска «белыми». Тут бы автору статьи уточнить, кто же это был. Уточнений, однако, нет. Как хочешь, так и понимай.

Во-вторых, из статьи нельзя уяснить, где и когда впервые появилась та самая «традиционная символика белого цвета», что за правопорядок автор статьи называет «законным», почему слово «законный» заключено автором статьи в кавычки, наконец, почему «красный цвет – цвет восставшего народа». Опять как хочешь, так и понимай.

Опять как хочешь, так и понимай.

Примерно в том же духе выдержаны сведения в других советских справочных изданиях, от первых до последних. Нельзя сказать, что нужных материалов там вообще нельзя найти. Можно, если они уже получены из других источников, и потому ищущий знает, в каких статьях должны содержаться хотя бы крупицы информации, которые надо собрать и сложить, чтобы затем получить своеобразную мозаику.

Увертки советских историков выглядят довольно странно. Казалось бы, нет причин избегать вопроса об истории терминов.

На самом деле никакой тайны тут никогда не было. А была пропагандистская схема, пояснять которую в справочных изданиях советские идеологи считали нецелесообразным.

Это в советскую эпоху термины «красные» и «белые» предсказуемо ассоциировались с гражданской войной в России. А до 1917 года термины «белые» и «красные» были соотнесены с другой традицией. Другой гражданской войной.

II

Начало – Великая французская революция. Противостояние монархистов и республиканцев. Тогда, действительно, суть противостояния выражена была на уровне цвета знамен.

Противостояние монархистов и республиканцев. Тогда, действительно, суть противостояния выражена была на уровне цвета знамен.

Белое знамя было изначально. Это королевское знамя. Ну, а красное знамя, знамя республиканцев, появилось не сразу.

Как известно, в июле 1789 года французский король уступил власть новому правительству, назвавшему себя революционным. Король после этого не был объявлен врагом революции. Наоборот, его провозгласили гарантом ее завоеваний. Еще возможно было сохранение монархии, хотя бы и ограниченной, конституционной. У короля тогда еще оставалось достаточно сторонников в Париже. Но, с другой стороны, еще больше было радикалов, требовавших дальнейших преобразований.

Вот почему 21 октября 1789 года был принят «Закон о военном положении». Новый закон описывал действия парижского муниципалитета. Действия, обязательные в чрезвычайных ситуациях, чреватых восстаниями. Или же уличными беспорядками, создающими угрозу революционному правительству.

Статья 1 нового закона гласила:

В случае угрозы общественному спокойствию члены муниципалитета в силу обязанностей, возложенных на них коммуной, должны объявить, что для восстановления спокойствия немедленно необходима военная сила,

Нужный сигнал был описан в статье 2. Она гласила:

Она гласила:

Это извещение совершается таким способом, что из главного окна ратуши и на улицах вывешивается красное знамя.

Дальнейшее определялось статьей 3:

Когда красное знамя вывешено, всякие скопления народа, вооруженные или невооруженные, признаются преступными и разгоняются военной силой.

Можно отметить, что в данном случае «красное знамя» – по сути еще не знамя. Пока лишь знак. Сигнал опасности, подаваемый флагом красного цвета. Знак угрозы новому порядку. Тому, что был назван революционным. Сигнал, призывающий к защите порядка на улицах.

Но красный флаг недолго оставался сигналом, призывающим защитить хоть какой-то порядок. Вскоре в городском самоуправлении Парижа доминировать стали отчаянные радикалы. Принципиальные и последовательные противники монархии. Даже и конституционной монархии. Благодаря их стараниям, красный флаг обрел новое значение.

Вывешивая красные флаги, городское самоуправление собирало своих сторонников для проведения акций насильственных. Акций, которые должны были устрашить сторонников короля и всех, кто был против радикальных изменений.

Акций, которые должны были устрашить сторонников короля и всех, кто был против радикальных изменений.

Под красными флагами собирались вооруженные санкюлоты. Именно под красным флагом в августе 1792 года отряды санкюлотов, организованные тогдашним городским самоуправлением, шли на штурм Тюильри. Вот тогда красный флаг стал действительно знаменем. Знаменем бескомпромиссных республиканцев. Радикалов. Красное знамя и белое знамя стали символами противоборствующих сторон. Республиканцев и монархистов.

Позже, как известно, красное знамя уже не было столь популярным. Государственным флагом Республики стал французский триколор. В наполеоновскую эпоху о красном знамени почти забыли. А после реставрации монархии оно – в качестве символа – и вовсе утратило актуальность.

Символ этот актуализировался в 1840-е годы. Актуализировался для тех, кто объявил себя наследниками якобинцев. Тогда противопоставление «красных» и «белых» стало общим местом публицистики.

Но французская революция 1848 года завершилась очередной реставрацией монархии. Потому противопоставление «красных» и «белых» опять утратило актуальность.

Потому противопоставление «красных» и «белых» опять утратило актуальность.

Вновь оппозиция «красные»/»белые» возникла на исходе франко-прусской войны. Окончательно же она утвердилась с марта по май 1871 года, в период существования Парижской коммуны.

Город-республика Парижская коммуна воспринималась как реализация самых радикальных идей. Парижская коммуна объявила себя наследницей якобинских традиций, наследницей традиций тех санкюлотов, что выходили под красным знаменем защищать «завоевания революции».

Символом преемственности был и государственный флаг. Красный. Соответственно, «красные» – это коммунары. Защитники города-республики.

Как известно, на рубеже XIX – XX веков многие социалисты объявляли себя наследниками коммунаров.

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Red and Green and Blue and White — Levine Querido

Хвала

Награда Сиднея Тейлора Известная книга Ассоциация еврейских библиотек Лучшее за год«Мы объединились в силе.

Это послание, которое мир может использовать в течение всего года». — The New York Times

Это послание, которое мир может использовать в течение всего года». — The New York Times «Влияние. Эта трогательная дань уважения религиозному плюрализму поднимет настроение детям».

— Wall Street Journal★ «Зелински раскрасил каждую страницу яркими красками, добавив необязательный текст, который танцует среди картинок, и случайные виньетки, добавляющие истории деталей и движения. Это сильное дополнение к праздничным историям, которое можно перечитывать и открывать заново много раз, и чья тема поддержки и дружбы сообщества актуальна круглый год». — School Library Connection (помечено звездочкой)

★ «Визуальная обработка здесь особенно поразительна — яркое цифровое искусство медалиста Caldecott Зелинского имеет смелые, грубо вытесанные текстуры скретч-блока, а драматические композиции, напоминающие масштабную кинематографию, подчеркивают чревато эмоции в этой трогательной исторической сказке, которая побуждает занять определенную позицию». — Еженедельник Publishers (помечено звездочкой)

— Еженедельник Publishers (помечено звездочкой)

★ «Захватывает праздничные радости сезона. — The Horn Book (помечено звездочкой)

★ «Мощный и вдохновляющий пример общности, дружбы, уважения и любви». — Журнал школьной библиотеки (помечено звездочкой)

«Яркие и сострадательные… Ветер и предложение Зелински дают юным читателям вдохновляющую, пробуждающую сочувствие историю о том, как уважать свою личность и противостоять ненависти. Действительно, вместе мы сильнее». —Shelf-Awareness

«[A] Трогательная история о солидарности сообщества». — Предисловие Обзоры

«Здесь сияет истинный смысл курортного сезона». — Kirkus Reviews

«Идеальный по тону текст Wind элегантно лаконичен, доступен на многих уровнях и достаточно лиричен, чтобы его можно было прочитать несколько раз вслух. Великолепное искусство медалиста Caldecott Пола О. Зелински передает волшебство праздничных огней в ночи и выражает меняющееся настроение истории — от игривого до краткого беспокойства и до согревающего сердца. RED AND GREEN AND BLUE AND WHITE — это важная, вдохновляющая история о силе любви, побеждающей ненависть, своевременный и всеобъемлющий взгляд на ханукальную тему света, побеждающего тьму, и сильный претендент на премию Сиднея Тейлора за книгу». —Sydney Taylor Schmooze

Великолепное искусство медалиста Caldecott Пола О. Зелински передает волшебство праздничных огней в ночи и выражает меняющееся настроение истории — от игривого до краткого беспокойства и до согревающего сердца. RED AND GREEN AND BLUE AND WHITE — это важная, вдохновляющая история о силе любви, побеждающей ненависть, своевременный и всеобъемлющий взгляд на ханукальную тему света, побеждающего тьму, и сильный претендент на премию Сиднея Тейлора за книгу». —Sydney Taylor Schmooze

» Red and Green and Blue and White — замечательная история о отстаивании справедливости, поддержке других и уважении различий. Прекрасные иллюстрации дополняют текст. Это важная книга для родителей. читать со своими детьми, а учителя — со своими учениками». — Гленн Перретт, синдицированный обозреватель, Metroland Media

«Основанный на реальных событиях, этот прекрасный иллюстрированный альбом о поддержке, стойкости и общности. Иллюстрации Зелинского пробуждают движение, теплоту и дружбу. Винд рассказывает поэтично и интересно , и вместе они показывают юным читателям, как город может объединиться, чтобы поддержать перед лицом ненависти. Не только для праздничного представления, но и для надежды и дружбы». — Тильди Латтс, Belmont Books

Винд рассказывает поэтично и интересно , и вместе они показывают юным читателям, как город может объединиться, чтобы поддержать перед лицом ненависти. Не только для праздничного представления, но и для надежды и дружбы». — Тильди Латтс, Belmont Books

«Большинство домов на улице Исаака украшены красным и зеленым к Рождеству, но дом Исаака украшен к Хануке синим и белым. Когда ночью переднее окно Исаака разбивается, его подруга Тереза придумывает способ поддержать Исаака и его семью. Прекрасное напоминание о том, как легко и любезно может быть поддержка членов вашего сообщества». — Кэти Бернер, книжный магазин Blue Willow

RED AND GREEN AND BLUE AND WHITE

по

Ли Винд

;

проиллюстрировано

Пол О. Зелински

‧

ДАТА ВЫПУСКА: 19 октября 2021 г.

Зелински

‧

ДАТА ВЫПУСКА: 19 октября 2021 г.

Дети преподают ценный урок о духе сообщества.

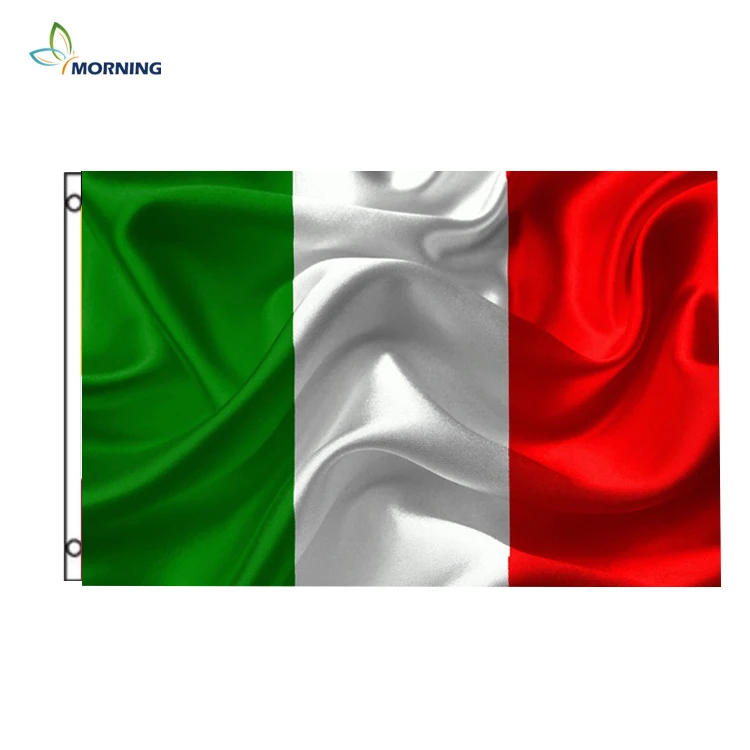

Городской квартал горит красными и зелеными огнями на Рождество; один дом светится синим и белым на Хануку. Здесь через дорогу от лучшей подруги Терезы живет Исаак, еврейский мальчик, который с нетерпением готовится к Рождеству. Они любят освещать свои дома праздничными цветами. После того, как антисемитский фанатик разбил окно в доме Исаака, Исаак снова зажигает менору на следующую ночь, зная, что если его семья этого не сделает, это означает, что они скрывают свое еврейство, что «не кажется правильным». Художественная Тереза поддерживает Исаака, нарисовав менору, надписанную ее подруге, и поместив картину в свое окно. То, что происходит впоследствии, является замечательной демонстрацией общественной солидарности с Исааком и его семьей со стороны всех, включая средства массовой информации.

Здесь сияет истинный смысл курортного сезона.

- 4

Дата публикации: 19 октября 2021 г.