Импрессионизм в живописи: художники, картины и особенности

Импрессионизм – одно из самых интересных художественных направлений, как с точки зрения техники выполнения, так и с точки зрения его развития и истории.

Лёгкие, динамичные, живые, невероятно выразительные и такие, отличные от других направлений, картины импрессионистов привлекают внимание и завораживают. История создателей этих картин – это история смелости и бунтарства, история людей, которые пошли против сложившихся академических правил в искусстве. Они не боялись быть чудаками и быть не принятыми.

Эдгар Дега «Фальстарт» (1869-1870)

Художники-импрессионисты стремились передать момент, обратить внимание на изменчивость и подвижность окружающего нас мира. Свет, дуновения ветра, краски, атмосфера и настроение – мелочи, незаметные для глаза обычного человека, это то на что обращали внимание мастера того времени.

Клод Моне – «Впечатление. Восходящее солнце» (1872)

Направление, противостоящее реализму, зародилось в романтичной и мечтательной Франции в конце 1860-х годов.

Пьер Огюст Ренуар «Танец в Буживале» (1883)

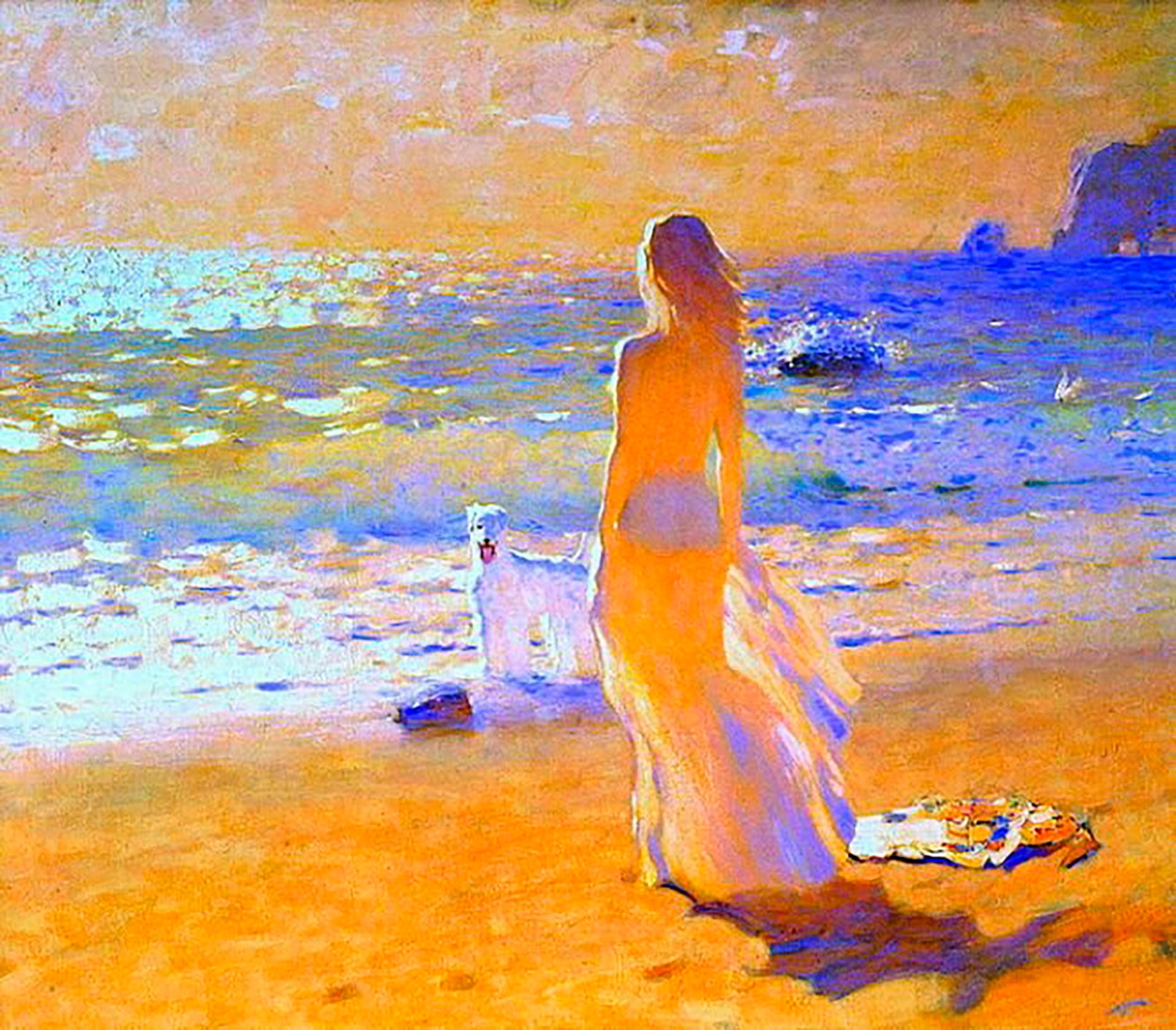

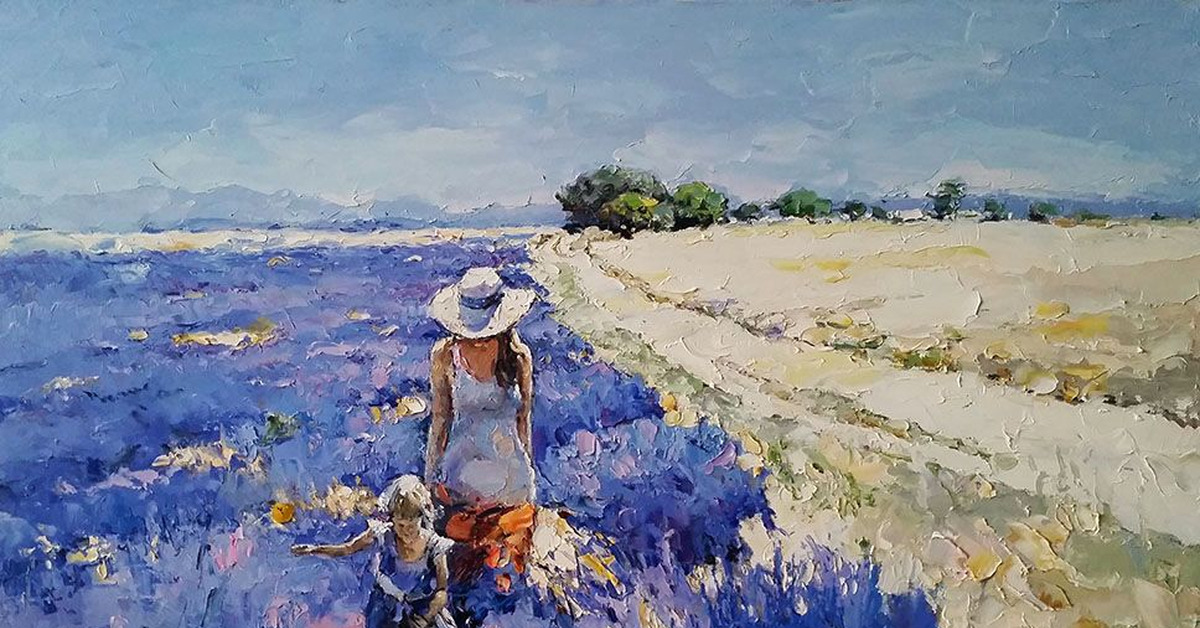

Итак, как же всё-таки определить, что перед вами картина именно импрессиониста? Для импрессионистов типично изображение пейзажей, именно они привнесли в искусство традицию писать картины «на пленэре», то есть под открытым небом. Благодаря этому, художникам удавалось наиболее полно и ярко передать собственные впечатления.

Однако пейзажи, не единственная тема импрессионистов. Городская жизнь, бытовые сюжеты, движения, танец, люди – вот что можно увидеть на их полотнах. Но вот чего вы точно не найдёте в картинах импрессионистов, так это серьёзности, глубоких нравоучительных мотивов.

Красота момента, деталей, окружающих нас в повседневной жизни, вот что привлекало внимание художников этого направления.

Кроме отличных от других направлений тем и идей, импрессионисты отличаются ещё и техникой выполнения картин. Спутать эту технику с какой-либо другой практически невозможно.

Множество мазков контрастных цветов и отсутствие контура ярко выделяют импрессионистские картины от любых других.

Имена художников-импрессионистов достаточно известны – это Клод Моне, Поль Сезанн, Эдгар Дега, Эдуард Мане, Пьер Огюст Ренуар и другие. Нужно знать имена этих борцов за собственные идеи и своё уникальное понимание искусства. Несмотря на то, что при жизни большинства импрессионистов их картины подвергались жёсткой критике, сейчас они высоко ценятся всеми почитателями искусства. Их картины украшают коллекции таких музеев как Пушкинский музей в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей Орсе в Париже, Лондонская Национальная Галерея, Чикагский институт искусств.

Георгий Тандашвили об импрессионизме:

Импрессионизм и пуантилизм с ракурса физики: как художникам XIX века удалось изобразить свет на своих картинах

Рассказываем о научных аспектах импрессионизма и неоимпрессионизма и объясняем, почему их можно назвать «оптическим реализмом».

До XIX века цвет играл второстепенную роль для художников: его чувственность и некая соблазнительность пугала и отталкивала их. «Хорошими были рациональность, историчность, моральность. Цвет был просто тем, что происходит в твоих глазах и неконтролируемо. Он больше говорил с эмоциями, чем с интеллектом», – объясняет Пол Перрин, куратор музея Д’Орсе. Но в XIX веке отношение к цвету резко изменилось: несколько художников, таких как Клод Моне и Пьер Огюст Ренуар, вдруг начали придавать ему большее значение, нежели линиям. Впоследствии некоторые даже назвали импрессионизм «оптическим реализмом».

Оптические эффекты импрессионизма и пуантилизма

Можно выделить три основных оптических эффекта, которые свойственны картинам импрессионистов и неоимпрессионистов:

- — Цельность картины при взгляде издалека: если посмотреть на картину вблизи, то мы увидим отдельные мазки, но если отойти на некоторое расстояние, то картина станет более чёткой;

- — Мерцание и пульсирование красок на картинах художников;

- — Иллюзия солнечного света.

В этом материале мы попытаемся разобраться в сути и причинах каждого эффекта.

«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (Жорж Сёра, 1886)Теория Шеврёля: противоположные цвета, или как мозг сам добавляет дополнительные оттенки

Почему импрессионизм с его нечёткими линиями и странной палитрой передаёт реальность лучше, чем классическая живопись, призванная строго её запечатлеть? Обратимся к открытиям химика Мишеля Эжена Шеврёля.

Попробуйте поместить рядом два серых мазка, один светлее и другой темнее. Вы увидите, что светлый будет казаться еще светлее, а тёмный – еще темнее, чем они казались изначально, особенно ближе к их соприкосновению.

Иллюстрация контраста яркости. восстановлено с оригинального рисунка Шеврёля. Источник: rca.ac.ukИтак, теория Шеврёля заключается в том, что, когда глаз видит два соприкасающихся цвета, они будут казаться настолько разными, насколько это возможно. В случае, когда соприкасаются два оттенка одного цвета, это понятно. Но как могут разные цвета различаться еще больше, чем они различаются на самом деле?

Для этого проведём еще один опыт. Посмотрите на красное пятно на белом листе бумаги, смотрите долго. Через некоторое время вы заметите, как вокруг пятна появится зелёное «эхо». Теперь переведите взгляд на белый лист – вы увидите зелёное пятно такой же формы, как и красное. Это явление описал еще Жорж-Луи Бюффон в 1743 году. Он назвал зелёный цвет «второстепенным» красному. Позже Шеврёль назвал такие цвета комплементарными. Если осветить объект двумя источниками света разного цвета, то их тени будут комплементарны друг другу. Если одна красная – то другая зелёная, если одна оранжевая – то другая синяя, если одна жёлтая – то другая фиолетовая.

Посмотрите на красное пятно на белом листе бумаги, смотрите долго. Через некоторое время вы заметите, как вокруг пятна появится зелёное «эхо». Теперь переведите взгляд на белый лист – вы увидите зелёное пятно такой же формы, как и красное. Это явление описал еще Жорж-Луи Бюффон в 1743 году. Он назвал зелёный цвет «второстепенным» красному. Позже Шеврёль назвал такие цвета комплементарными. Если осветить объект двумя источниками света разного цвета, то их тени будут комплементарны друг другу. Если одна красная – то другая зелёная, если одна оранжевая – то другая синяя, если одна жёлтая – то другая фиолетовая.

То есть комплементарные – это противоположные друг другу цвета. Кстати, цветовой круг, который сегодня используют художники, основан на открытиях Шеврёля. Если комплементарные цвета противоположны, то контраст цветов соприкасающихся мазков должен быть как-то связан с ними. Поэтому Шеврёль предположил, что два помещённых рядом цвета будут восприниматься как наиболее разные, если мозг добавит к цвету А немного цвета, комплементарного Б, а к цвету Б – немного цвета, комплементарного цвету А.

Поэтому Шеврёль предположил, что два помещённых рядом цвета будут восприниматься как наиболее разные, если мозг добавит к цвету А немного цвета, комплементарного Б, а к цвету Б – немного цвета, комплементарного цвету А.

Однажды Шеврёля попросили провести экспертизу в суде. Один предприниматель заказал обои с серым узором на зелёном фоне, но когда получил заказ, то отказался платить, потому что серый узор выглядел красноватым. Обладая прекрасным чувством юмора, Шеврёль объяснил, что и производитель, и клиент были правы. Чтобы показать это, он вырезал в белом листе отверстие по контуру серого узора и наложил лист на обои, закрыв зелёный фон. После этого серый узор стал выглядеть серым. Тогда Шеврёль предложил следующее решение: добавить к серому цвету немного зелёного, чтобы нейтрализовать комплементарный эффект.

Резонно можно задаться вопросом, что будет, если поместить рядом два комплементарных цвета. Мозг добавит к цвету А немного цвета, комплементарного Б, то есть цвета А, и наоборот. Получается, что соприкасающиеся комплементарные цвета усиливают яркость друг друга.

Мозг добавит к цвету А немного цвета, комплементарного Б, то есть цвета А, и наоборот. Получается, что соприкасающиеся комплементарные цвета усиливают яркость друг друга.

Как и где импрессионисты использовали теорию цвета

Как повлияла теория Шеврёля на художников? Есть задокументированные доказательства влияния его теории на неоимпрессионистов, поэтому здесь нет сомнений. Гораздо больше споров вокруг использования этих знаний импрессионистами. Одни говорят, что импрессионисты отвергали любую теорию и прислушивались только к своей интуиции. Другие утверждают, что они, без сомнения, пользовались результатами исследований химиков и физиков того времени. Так или иначе, есть определённые доказательства того, что как минимум Моне и Писсарро использовали закон о комплементарных цветах.

Писсарро, который хотел усилить цвета своих картин, подкрашивал их подрамники цветом, комплементарным тому, что преобладал на картине. Это в самом деле отличный способ создать бо́льшую хроматическую интенсивность. У Моне использование закона видно по его страсти рисовать маковые поля, которые дали возможность противопоставить мазки чистого красного цвета преобладающему зелёному. Или, например, в картине «Осенний эффект в Аржантёе» Моне полагался в основном на контраст комплементарных цветов – оранжевого и синего, чтобы создать люминесценцию ясного осеннего дня.

У Моне использование закона видно по его страсти рисовать маковые поля, которые дали возможность противопоставить мазки чистого красного цвета преобладающему зелёному. Или, например, в картине «Осенний эффект в Аржантёе» Моне полагался в основном на контраст комплементарных цветов – оранжевого и синего, чтобы создать люминесценцию ясного осеннего дня.

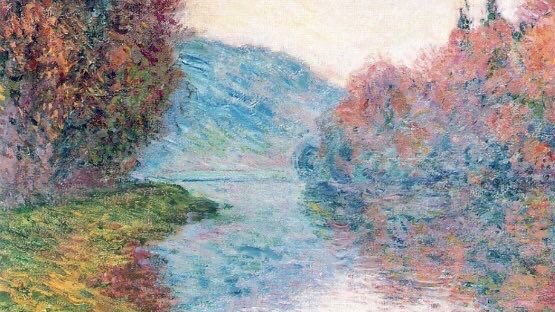

- «Осенний эффект в Аржантёе» (Клод Моне, 1873)

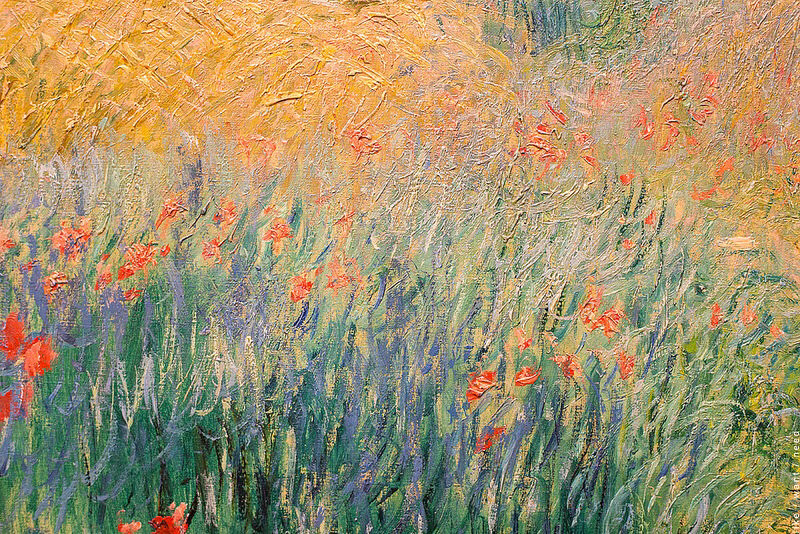

- «Поле маков у Аржантёя» (Клод Моне, 1873)

Более того, как говорил Моне в одном из интервью, он прекрасно знал о вышеупомянутом законе цвета, что является ещё одним подтверждением того, что Моне, скорее всего, активно использовал закон одновременного контраста цветов, чтобы повысить интенсивность своих картин.

Почему оптический реализм?

Оптическим реализмом импрессионизм можно назвать потому, что недостаточно изобразить локальный цвет предмета, как это делали художники раньше. Локальный цвет – это то, что мы думаем про настоящий цвет объекта: зелёное яблоко, серое здание, розовые цветы. Но просто нарисовать объект с его локальным цветом – значит проигнорировать эффекты света. Неслучайно Моне говорил: «Я пытался сделать невозможное – нарисовать сам свет».

Но просто нарисовать объект с его локальным цветом – значит проигнорировать эффекты света. Неслучайно Моне говорил: «Я пытался сделать невозможное – нарисовать сам свет».

Воспринимаемый нами цвет суммируется из разных факторов: локальный цвет, цвет температуры освещения, возможное отражение цветов находящихся рядом предметов, атмосферная перспектива (которая делает далёкие объекты серо-голубыми) и эффект одновременного контраста. Цветовая температура солнечного света зависит от времени суток, времени года, от погоды.

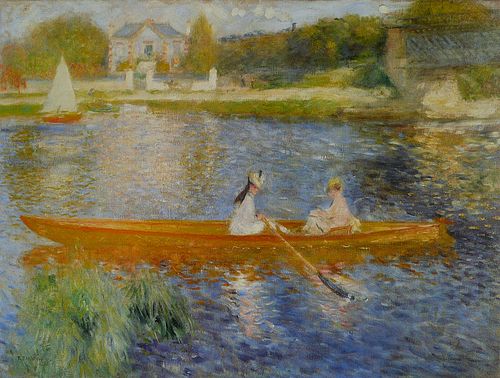

Голубой кажется темнее и тусклее в первом случае – на фоне светлого, высокохроматичного жёлто-зелёного – и светлее и хроматически интенсивнее во втором – на фоне тёмного и тусклого оранжевого. Источник фото: smarthistory.orgПомните опыт с освещением объекта цветным источником света? В «Качелях» Ренуара тень, отбрасываемая девушкой, голубого цвета – оттенка, комплементарного жёлто-оранжевому дневному свету. Важно, что не только тени на белом платье отчетливо голубоватые, но и тропинка за девушкой покрыта голубыми и оранжевыми мазками так интенсивно, что вы бы не поверили, что такое происходит и в реальной жизни. Но это на самом деле происходит, наши глаза привыкли видеть такие странные эффекты, просто наш мозг уже игнорирует их. Однако на картинах эффект более заметен. Получается, здесь сразу два эффекта: цвет тени в основном голубой, что комплементарно цвету дневного освещения, а еще в тени встречаются оранжевые мазки, придающие контраст голубому цвету.

Но это на самом деле происходит, наши глаза привыкли видеть такие странные эффекты, просто наш мозг уже игнорирует их. Однако на картинах эффект более заметен. Получается, здесь сразу два эффекта: цвет тени в основном голубой, что комплементарно цвету дневного освещения, а еще в тени встречаются оранжевые мазки, придающие контраст голубому цвету.

Магия момента

«Впечатление» можно воспринимать как научный термин, означающий стимуляцию сенсорных нервов, как, например, эффект, производимый светом, отражающимся от объектов, на нервные волокна сетчатки. То есть этот термин изолирует чисто физический стимул от какой-либо последующей ментальной либо эмоциональной реакции. «Впечатление» сетчатки состоит только из паттерна цветов до того, как мозг обработает то, что он видит и сделает вывод о массе, пространстве и текстуре, и до того, как зритель среагирует эмоционально.

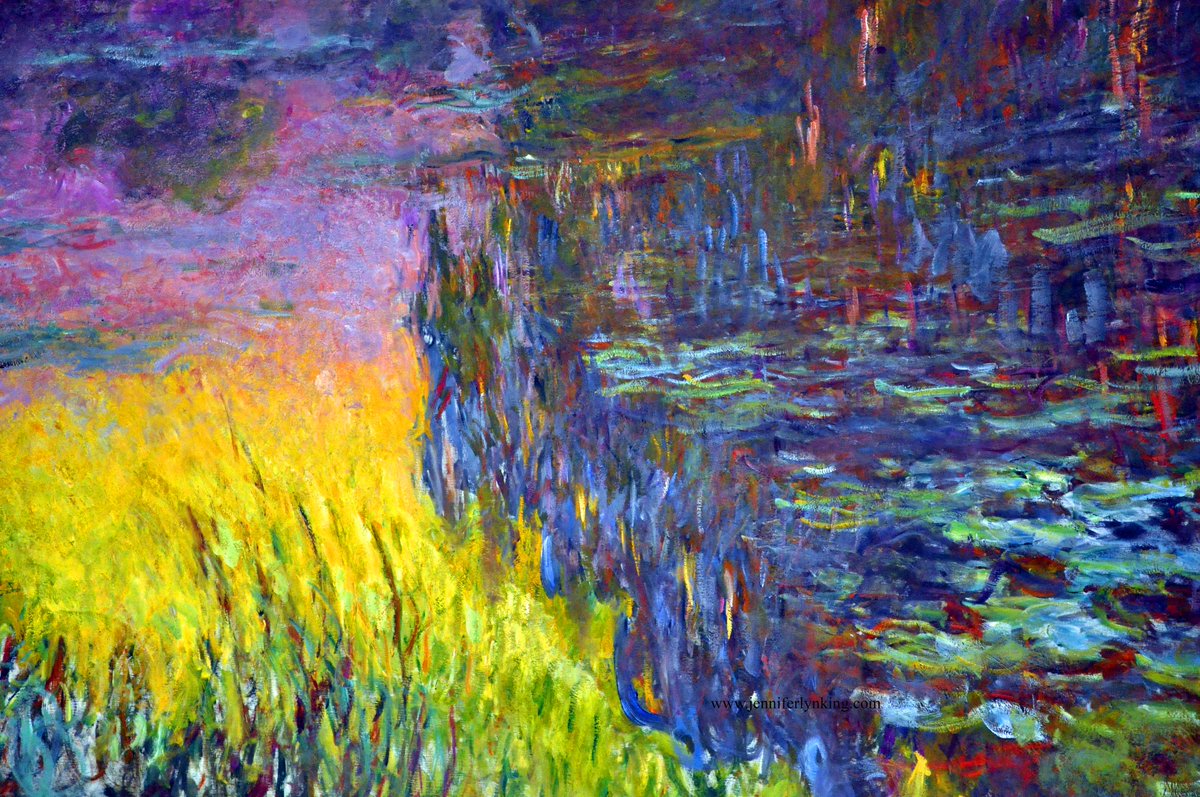

Три серии Моне 1880-1890 годов являются кульминацией оптически-научного аспекта импрессионизма. В этих сериях Моне запечатлевает меняющийся вид одного объекта – стогов сена в Живерни, Руанского собора или берегов с тополями – в разное время суток, при разной погоде, в разные времена года. Поскольку характер света менялся очень быстро, у Моне было очень ограничено время. Лила Перри, американская художница-импрессионист, говорила, что один из световых эффектов в его серии «Тополя» длился всего 7 минут.

В этих сериях Моне запечатлевает меняющийся вид одного объекта – стогов сена в Живерни, Руанского собора или берегов с тополями – в разное время суток, при разной погоде, в разные времена года. Поскольку характер света менялся очень быстро, у Моне было очень ограничено время. Лила Перри, американская художница-импрессионист, говорила, что один из световых эффектов в его серии «Тополя» длился всего 7 минут.

- «Руанский собор (Западный портал и башня в полдень)» (Моне, 1893)

- «Руанский собор (Западный портал, утреннее солнце)» (Моне, 1893)

Несмотря на то, что объект один и тот же, кардинально отличающиеся цвета на 35 картинах с Руанским Собором совершенно меняют вид пейзажа. Для локального серого цвета собора Моне использует удивительное разнообразие цветов. Первая работа запечатлевает время рисования в солнечный полдень, и доминирующий цвет ярко-жёлтый, с голубым мерцанием теней вокруг резного фасада. Вторая запечатлевает раннее утро, с фасадом, целиком затенённым в голубом, фиолетовом и розовом цветах. В обеих работах свет отражается от земли перед собором на нижнюю часть резных арок порталов, которые окрашены ярко-оранжевым цветом, очень далёким от локального цвета собора.

В обеих работах свет отражается от земли перед собором на нижнюю часть резных арок порталов, которые окрашены ярко-оранжевым цветом, очень далёким от локального цвета собора.

«Научность» пуантилизма

Неоимпрессионисты ещё чаще использовали научные теории в своём творчестве и открыто заявляли об этом. Жорж Сёра писал: «Некоторые говорят, что видят поэзию в моих картинах, я вижу лишь науку».

Образцы масляных красок Lefranc & Company (1891), нанесённых на распечатанную палитру. Источник фото: smarthistory.orgВ поиске чистых, ярких цветов неоимпрессионистам помогли новые пигменты, созданные химическим синтезом, в противоположность измельчённым минералам и органическому веществу традиционных пигментов. Анализ показал, что палитра Сёра 1889-1890 годов состояла из множества цветов, которые были недоступны до XIX века: хромовый жёлтый, кобальтовый синий, кадмиевый оранжевый, французский ультрамарин и марганцевый фиолетовый.

«Натурщицы» (Жорж Сёра, 1886-1888)Тела женщин в «Натурщицах» Сёра созданы из тысяч маленьких точек разных цветов: от ярко-жёлтого, персикового и розового до голубого, фиолетового и зелёного. Если смотреть на большом расстоянии, эти цвета смешиваются и создают игру света и тени на телах натурщиц. Помните опыт с зелёным «эхом» вокруг красного пятна? Так вот, Сёра решает запечатлеть эффект этого «эха» в «Натурщицах», намеренно преувеличив его. Заметьте тёмное сине-фиолетовое эхо вокруг яркого оранжевого цвета спины девушки справа, и светлое эхо в контрасте с тёмно-фиолетовой затенённой стороной её живота и руки. Этот естественный иррадиационный эффект Сёра увеличил с целью сделать цвета более интенсивными с помощью соприкосновения с комплементарными для них цветами.

Если смотреть на большом расстоянии, эти цвета смешиваются и создают игру света и тени на телах натурщиц. Помните опыт с зелёным «эхом» вокруг красного пятна? Так вот, Сёра решает запечатлеть эффект этого «эха» в «Натурщицах», намеренно преувеличив его. Заметьте тёмное сине-фиолетовое эхо вокруг яркого оранжевого цвета спины девушки справа, и светлое эхо в контрасте с тёмно-фиолетовой затенённой стороной её живота и руки. Этот естественный иррадиационный эффект Сёра увеличил с целью сделать цвета более интенсивными с помощью соприкосновения с комплементарными для них цветами.

- «Утреннее спокойствие, Конкарно, опус 219 (Larghetto)» (Поль Синьяк, 1891)

- «Вечернее спокойствие, Конкарно, опус 220 (Allegro Maestoso)» (Поль Синьяк, 1891)

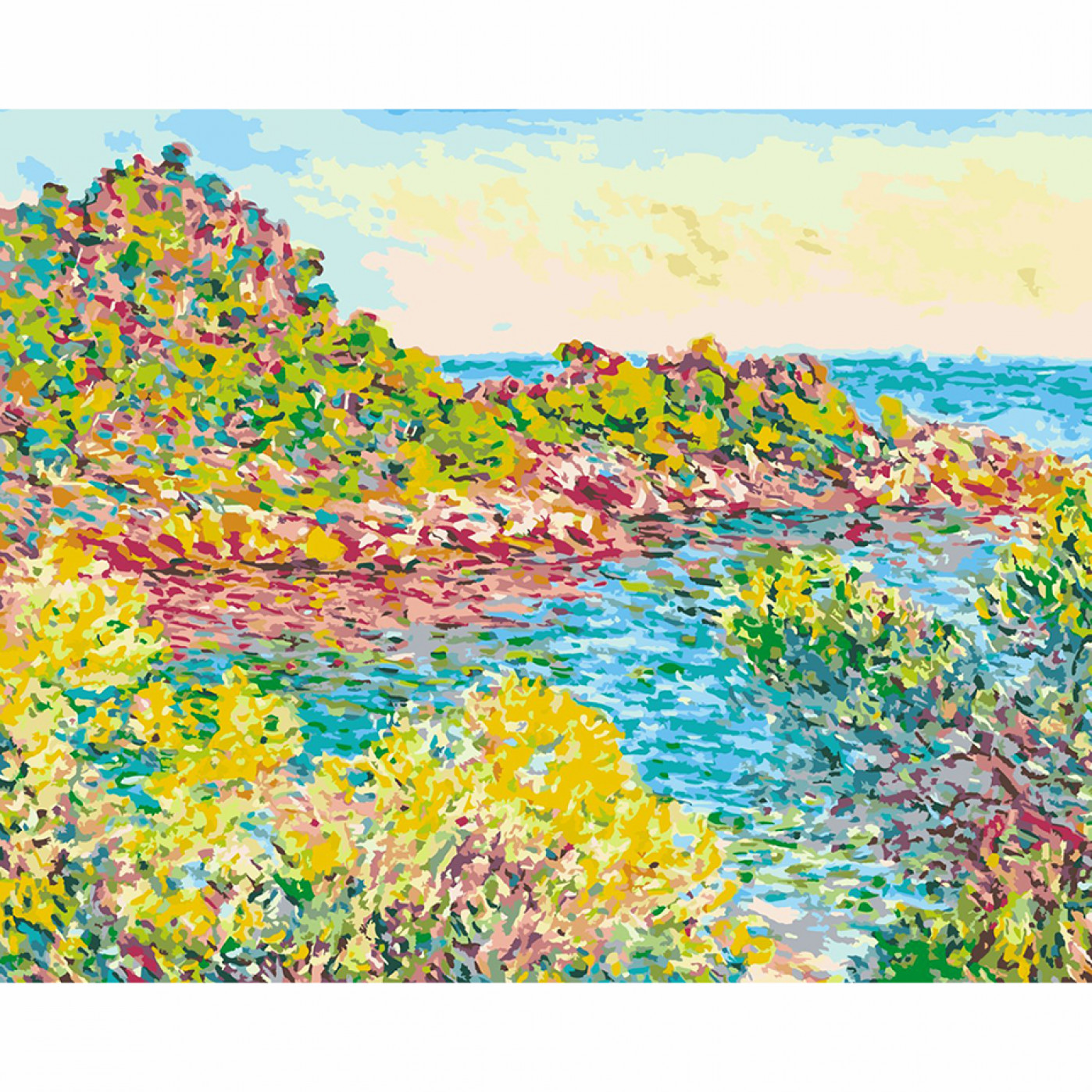

В двух пейзажах города Конкарно Синьяк уделяет особое внимание не просто локальному цвету объектов, но и их воспринимаемому цвету – тому, который мы на самом деле видим. Палитра первой картины, основанная на оранжевом и голубом цветах, показывает яркий и ясный утренний свет, в то время как розово-жёлтая палитра с тяжёлыми фиолетовыми тенями на второй картине передают эффект сумерек.

В «Вечернем спокойствии» Синьяк использует жёлтые и оранжевые цвета (цвета света), чтобы показать, как трава освещается вечерним солнцем. В затемнённых участках травы Синьяк использует лазурный и ультрамарин, потому что цвета теней комплементарны цветам освещения. Этот эффект еще больше подчеркнут в треугольном камне, одна часть которого освещается заходящим солнцем, и поэтому она вся в оранжевых, жёлтых и розовых точках. Затенённая часть покрыта точками тёмного ультрамарина (комплемента оранжевого), хотя встречаются и оранжевые и иногда даже малиновые точки, которые показывают тёплый свет, отражённый от травы.

«Вечернее спокойствие, Конкарно, опус 220 (Allegro Maestoso)» (Поль Синьяк, 1891), элемент картиныДругие оптические эффекты

Почему точки превращаются в цельную картину, если посмотреть на них на расстоянии? В 1855 году Максвелл продемонстрировал с помощью простого устройства, как соприкасающиеся цвета могут совместиться в глазе и в мозге. Известные как «диски Максвелла» круглые диски с раскрашенными в разные цвета сегментами крутятся как волчок, чтобы получить размытое оптическое смешение совмещаемых цветов. Такой же феномен обсуждали в 1839 году Шеврёль и в 1866 году немецкий физик Бруке. Линии и точки так же могут смешиваться в глазе. С определённого расстояния от точек, помещенных рядом, глаз может интерпретировать комбинированное отражение разных цветов как смесь цветного света. Когда пространства между линиями и точками становятся меньше порога человеческого визуального разграничения, объекты сливаются и образуют новый оттенок. Поэтому картины импрессионистов смотрятся цельными издалека.

Такой же феномен обсуждали в 1839 году Шеврёль и в 1866 году немецкий физик Бруке. Линии и точки так же могут смешиваться в глазе. С определённого расстояния от точек, помещенных рядом, глаз может интерпретировать комбинированное отражение разных цветов как смесь цветного света. Когда пространства между линиями и точками становятся меньше порога человеческого визуального разграничения, объекты сливаются и образуют новый оттенок. Поэтому картины импрессионистов смотрятся цельными издалека.

Есть одно «но»: если два цвета оптически смешиваются в один, то такая смесь не суммирует люминесценцию – нетепловое свечение вещества, в данном случае краски – этих цветов, она всего лишь берёт их среднее. А механизм контраста цветов работает только в том случае, если мазки, помещённые рядом, достаточно большие. Когда помещённые рядом мазки тонкие, происходит в точности противоположное: вместо усиления контраста друг друга, они сливаются, образуя грязный серый цвет.

Но если помещенные рядом комплементарные цвета не повышают люминесценцию картин, как мы можем объяснить то, что она кажется больше? Ответил на этот вопрос Роберт Герберт, исследователь искусства XIX века. Он выяснил, что картины импрессионистов и неоимпрессионистов пульсируют благодаря тому, что точки и мазки достаточно большие для того, чтобы всё еще восприниматься на нормальном расстоянии, и поэтому оптическое смешение не полностью работает: действительно, мы по-прежнему видим, что картина нарисована точками или мазками. Точки не достигают полного эффекта оптической смеси, и поэтому они сохраняют свою люминесценцию. В итоге люминесценция суммируется, и картины «мерцают».

Он выяснил, что картины импрессионистов и неоимпрессионистов пульсируют благодаря тому, что точки и мазки достаточно большие для того, чтобы всё еще восприниматься на нормальном расстоянии, и поэтому оптическое смешение не полностью работает: действительно, мы по-прежнему видим, что картина нарисована точками или мазками. Точки не достигают полного эффекта оптической смеси, и поэтому они сохраняют свою люминесценцию. В итоге люминесценция суммируется, и картины «мерцают».

Lighthouse Artspace

Сегодня импрессионизм — широко известное и ценимое движение в искусстве. Картины импрессионистов можно найти в самых престижных галереях мира. Такие имена, как Моне, Дега, Ренуар, Мане и другие, признаны и приветствуются. Существует даже художественный опыт Lighthouse Immersive, Immersive Monet & The Impressionists, посвященный этим художникам и работам, которые они создали.

Однако так было не всегда. Когда импрессионизм только появился, это движение и художники подверглись резкой критике со стороны критиков современного искусства. Даже название «импрессионизм» было задумано как оскорбление.

Даже название «импрессионизм» было задумано как оскорбление.

Итак, как зародился импрессионизм?

Вплоть до начала 19 века во Франции начинающие художники посещали художественные школы или академии, где их учили «правильному» способу ценить и создавать искусство. Эти академии были чрезвычайно строги, когда дело касалось техники рисования и предмета. В то время «классицизм» был общепринятым стандартом искусства. Классические картины обычно изображают сцены из мифологии, истории, религии, а также портреты и характеризуются плавными, аккуратными и точными мазками. Классические картины были написаны в помещении, а рисование было начато только после множества дотошных набросков художника, чтобы «усовершенствовать» финальную сцену. Художники подавали заявки на выставку своих работ на ежегодном Парижском салоне. Здесь демонстрировались самые лучшие и яркие, вручались призы и, самое главное, картины художников увидели потенциальные клиенты.

Эта художественная арена подготовила почву для группы радикальных художников, которые позже стали известны как импрессионисты. Во второй половине 19 века группа художников подружилась и по-новому сблизила свой интерес к живописи. В группу входили Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Фредерик Базиль, Камиль Писсарро, Поль Сезанн и Арман Гийомен.

Этих художников больше интересовало запечатление окружающего мира таким, каким он был – натуралистичным, а не напыщенным, постановочным и совершенным. Они хотели запечатлеть «кусочек жизни» на холсте, так сказать. Их интересовало, как можно запечатлеть свет и движение в картинах. Они часто рисовали на открытом воздухе, и в этом помогло изобретение переносных тюбиков для перевозки краски. Из-за преходящей природы света и движения они рисовали быстрыми, «неочищенными» мазками. Они, как правило, использовали смелые, яркие цвета. Кроме того, они часто смешивали цвета на холсте только во время рисования — в отличие от тогдашней нормы тщательного предварительного смешивания необходимых цветов. Что касается сюжета, то эта группа живописцев также расходилась с классицизмом. Они стремились запечатлеть красоту и правду в повседневных сценах и сюжетах, начиная от пейзажей и заканчивая натюрмортами и людьми. Это было ново, иначе и, с точки зрения современных художественных норм, радикально.

Что касается сюжета, то эта группа живописцев также расходилась с классицизмом. Они стремились запечатлеть красоту и правду в повседневных сценах и сюжетах, начиная от пейзажей и заканчивая натюрмортами и людьми. Это было ново, иначе и, с точки зрения современных художественных норм, радикально.

Итак, откуда ненависть к импрессионизму?

Парижский художественный истэблишмент XIX века не был готов к новому художественному движению и не был им впечатлен. Даже общественность поначалу не поверила смелым художникам.

Новый стиль живописи был признан плохо определенным и незаконченным, а сюжет низкопробным и недостойным — он не мог считаться искусством.

Презрение к этим художникам и их предложениям было настолько обычным явлением, что большинство их картин не принимались в Парижском салоне. Это означало меньшее признание и выставление на обозрение публике и потенциальным клиентам.

Из-за негативного восприятия многие художники этого нового движения не могли зарабатывать деньги своим искусством и жили и умирали в бедности.

Поворот?

После дальнейших увольнений из Парижского салона 1863 года император Наполеон III постановил, что публике должно быть разрешено судить об этих «спорных» картинах самостоятельно. В результате появился Salon des Refusés (Салон отказавшихся). Может быть, и правда, что большинство зрителей пришли только посмеяться и поиздеваться, но Салон Отверженных привлек столь необходимое внимание к новой тенденции в искусстве. Он даже привлек больше посетителей, чем обычный Салон.

В 1872 году Моне и его коллеги-художники решили взять дело в свои руки. Они сформировали общество под названием «Кооперативная и анонимная ассоциация художников, скульпторов и граверов» и начали организовывать собственную художественную выставку. В 1874 году 30 художников приняли участие в том, что позже стало известно как Первая выставка импрессионистов.

Именно на этой выставке и возникло название импрессионизма. Критик Луи Леруа высмеял их искусство и написал статью под названием «Выставка импрессионистов», взятую из картины Моне «Впечатление, восход солнца». Эта картина является частью цифрового искусства Immersive Monet & The Impressionists.

Эта картина является частью цифрового искусства Immersive Monet & The Impressionists.

Публика, пришедшая на выставку, стала употреблять этот термин, и вскоре художники стали называть себя импрессионистами. Публика начала проникаться симпатией к Impression, но прошло много времени, прежде чем критики признали это движение искусством.

В период с 1874 по 1886 год импрессионисты представили восемь экспонатов.

Наследие импрессионизма

Импрессионисты были радикальными художниками, которые встряхнули 19Мир французского искусства 19 века. Сегодня они известны своим смелым видением, отражающим свежий стиль и прокладывающим путь для последующих направлений в искусстве. Импрессионизм считается предшественником различных стилей живописи, включая неоимпрессионизм, постимпрессионизм, фовизм и кубизм.

Сегодня произведения импрессионистов можно найти в самых престижных музеях и галереях мира. Вы даже можете погрузиться в культовые картины в Immersive Monet & The Impressionists. Этот захватывающий художественный опыт от Lighthouse Immersive прославляет импрессионизм и воплощает искусство в жизнь в потрясающем масштабе.

Вы даже можете погрузиться в культовые картины в Immersive Monet & The Impressionists. Этот захватывающий художественный опыт от Lighthouse Immersive прославляет импрессионизм и воплощает искусство в жизнь в потрясающем масштабе.

Каковы его самые известные работы? – ARTnews.com

Французскому художнику Эдуару Мане часто приписывают преодоление разрыва между двумя наиболее важными художественными течениями 19 века, реализмом и импрессионизмом. Хотя однажды он написал, что «не собирается ниспровергать старые методы живописи или создавать новые», его радикальные нововведения в цветовой композиции и повествовании сделали именно это. Он, как известно, отверг консервативные взгляды Академии изящных искусств, организации, ответственной за самые престижные парижские салоны, в значительной степени отказавшись от религиозных или аллегорических сюжетов в пользу изображений буржуазной жизни, что в то время многих раздражало. К шоку и скандалу Академии (не говоря уже о публике), он рисовал в натуральную величину барменш, куртизанок и корриды, заслужив почитание художников-авангардистов, которые позже будут известны как импрессионисты.

Мане родился в семье высшего сословия, предвидившей для него жизнь военной службы или юриспруденции — его отец был чиновником французского министерства юстиции, а мать — крестницей шведского кронпринца. К их разочарованию, Мане дважды провалил вступительный экзамен в подростковом возрасте и, наконец, ему разрешили поступить в художественную школу в Париже. Там он делал наброски произведений искусства в Лувре (где познакомился с Эдгаром Дега), черпая вдохновение в неприятии романтизма Гюставом Курбе и барочных цветах Диего Веласкеса.

К сожалению, ему потребовалась большая часть жизни для того, чтобы его собственные картины достигли критического или финансового успеха; он умер 30 апреля 1883 года, через год после того, как его картина «Бар в Фоли-Бержер » дебютировала в Салоне и получила смешанные отзывы. «Они осыпают меня оскорблениями. Кто-то, должно быть, ошибается», — написал однажды художник в письме своему другу, французскому поэту Шарлю Пьеру Бодлеру, который вместе с писателем Эмилем Золя был одним из самых ярых сторонников Мане.

Мане «Завтрак на траве» дебютировал в Салоне Отверженных — выставке работ, которые были отклонены консервативным жюри официального Парижского Салона. Последовал скандал, вызвавший возмущение и смех толпы, заполнившей Дворец Елисейских полей, чтобы увидеть картину. Подрывной была не нагота модели — Мане сильно нарисовал любимую тициановскую девятку.0095 Пастырский концерт

Мане Олимпия была принята в Салон 1865 года, где вызвала резкую критику. На картине изображена обнаженная женщина (та же модель, что и в Luncheon , Victorine Meurent), распростертая на кровати, пока за ней ухаживает слуга. Используя Тицианову Венеру Урбино в качестве эталона, Мане нарисовал ряд деталей, которые обозначали женщину как проститутку: декоративные тапочки, орхидею, спрятанную за ухом, ее браслет и жемчуг, а также протянутый букет, который можно интерпретируется как подарок от ее покровителя. Черный кот крадется по краю кровати. Мане снова отказывается от ренессансной традиции плавного смешивания в пользу быстрых мазков и резкого освещения, что еще больше очеловечивает объект. Картина была сочтена оскорбительной во время своего дебюта, хотя его друг Моне в конце концов убедил кураторов выставить ее в Музее Люксембурга.

Мане посетил Испанию в 1865 году, и, хотя поездка продлилась немногим дольше недели, она произвела глубокое впечатление на художника, который долгое время находился под впечатлением от испанской живописи XVII века. искусство. На его картинах стали появляться живые сцены из испанской жизни, в том числе серия о корриде, которую он описал своему другу Бодлеру как «одно из самых прекрасных, самых любопытных и самых ужасающих зрелищ, которые только можно увидеть». В

Было модно рисовать сцены буржуазной жизни, но Балкон бросил вызов условностям своим загадочным повествованием и необычной перспективой. На переднем плане сидит Берта Моризо, импрессионистка и близкая подруга Мане. Позади нее художник Жан Батист Антуан Гийме, а справа скрипачка Фанни Клаус. На заднем плане полузакрыта еще одна неопознанная мужская фигура.

Предоставлено Викискладом Портрет Эмиля Золя , 1868

Предоставлено Викискладом Портрет Эмиля Золя , 1868 Эмиль Золя, известный французский критик и писатель, был одним из первых поклонников импрессионистов и Мане, которого он считал особенно незамеченным («Будущее принадлежит ему», — написал Золя, увидев Завтрак на траве ). В 1866 году он написал лестный отзыв о Мане и снова защитил его в следующем году на независимой выставке Мане, организованной за пределами Exposition Universelle. В благодарность Мане предложил написать Золя. Портрет заполнен предметами, отражающими профессию и личность Золя, такими как журналы, чернильница и перья. Мане даже нарисовал уменьшенную версию Олимпия , которую писатель считал шедевром Мане, на стене позади Золя. Также на стене Золя висит гравюра Веласкеса, которого Мане считал «величайшим художником из когда-либо существовавших».

Эдуард Мане, Берта Моризо с букетом фиалок , 1872. Предоставлено Викискладом Берта Моризо с букетом фиалок, 1872 Мане начал расширять свою цветовую палитру под влиянием пастельных пейзажей импрессионистов, но он никогда полностью не отказывался от своего пристрастия к черному цвету, что показано на портрете его близкого друга. , импрессионистка Берта Моризо. В отличие от других его картин, которые в основном написаны в однородном свете, Мане решил осветить здесь только половину лица Моризо, создав драматическую игру света и тени. Она держит букет фиалок, которые сливаются с темной складкой ее платья. Окружение Мане считало произведение шедевром, и французский писатель Поль Валери написал в своем предисловии к каталогу 19 работ Мане.32 ретроспективы в Musée de l’Orangerie: «Я не ставлю ничего в творчестве Мане выше, чем некий портрет Берты Моризо, датированный 1872 годом».

, импрессионистка Берта Моризо. В отличие от других его картин, которые в основном написаны в однородном свете, Мане решил осветить здесь только половину лица Моризо, создав драматическую игру света и тени. Она держит букет фиалок, которые сливаются с темной складкой ее платья. Окружение Мане считало произведение шедевром, и французский писатель Поль Валери написал в своем предисловии к каталогу 19 работ Мане.32 ретроспективы в Musée de l’Orangerie: «Я не ставлю ничего в творчестве Мане выше, чем некий портрет Берты Моризо, датированный 1872 годом».

Эта крупномасштабная картина была последней крупной работой, которую Мане завершил перед своей смертью в 1883 году. Она дебютировала в Парижском салоне 1882 года. С тех пор зрители пытались разгадать загадку его композиции, когда барменша смотрит в зеркальную стену, которая отражает не ее зрителя, как того требует реальность, а шумную толпу.