Рейтинг стран мира по уровню демократии — Гуманитарный портал

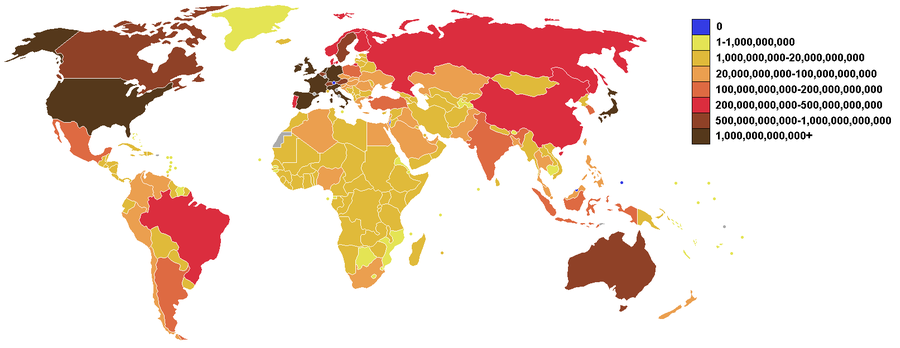

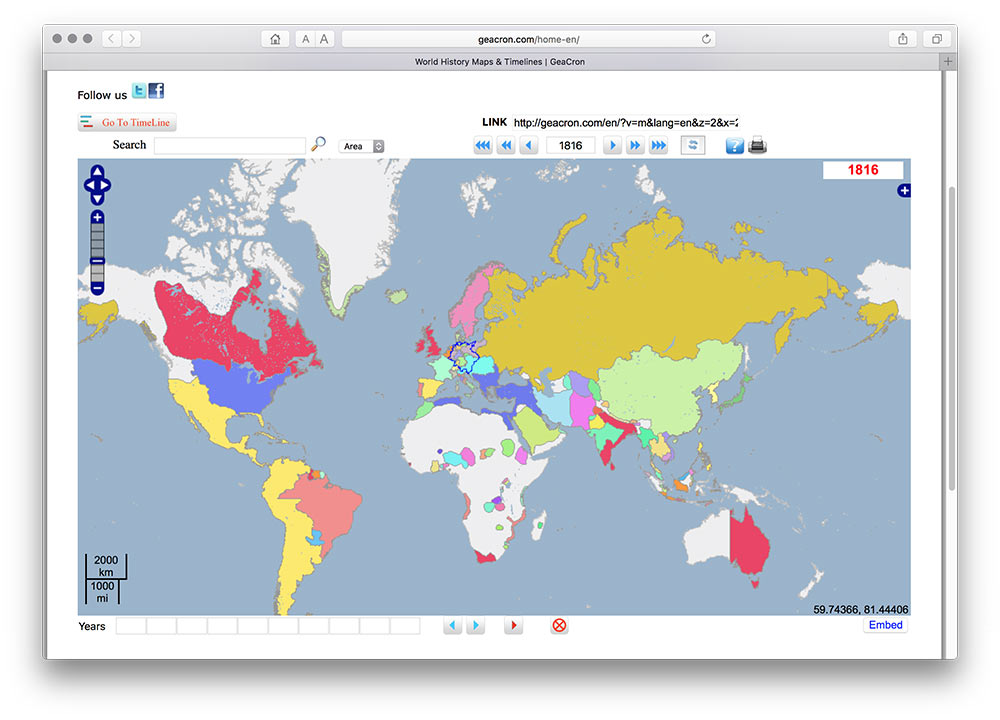

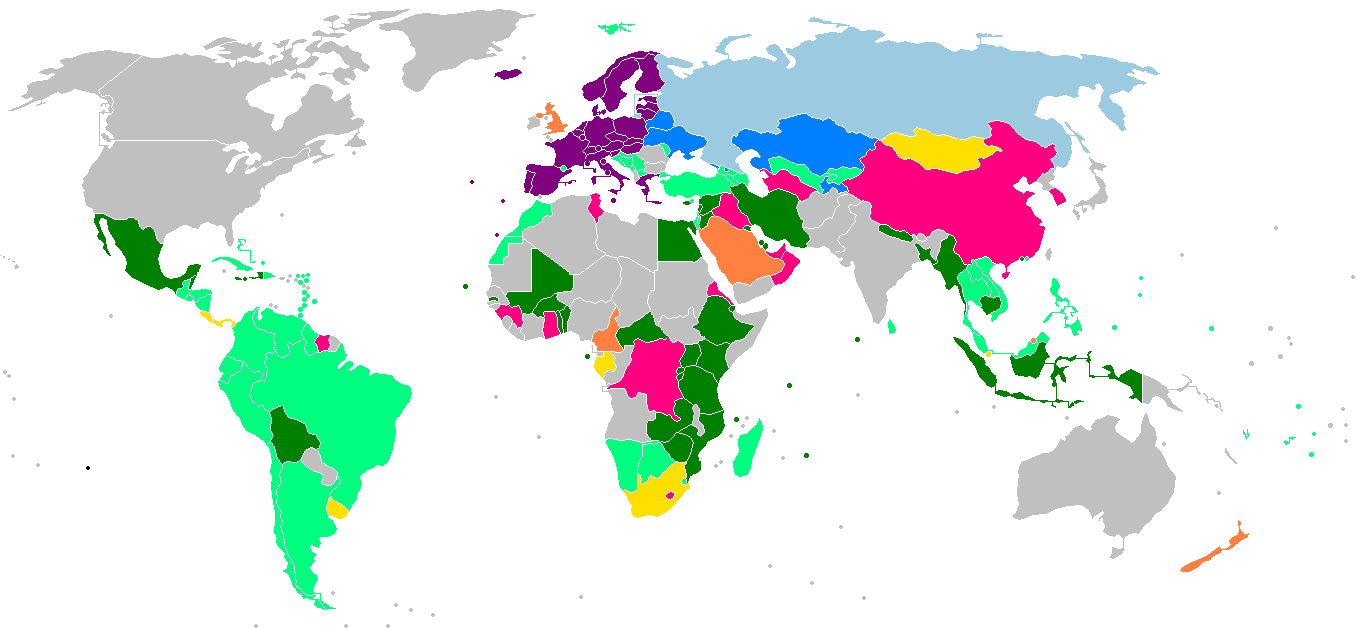

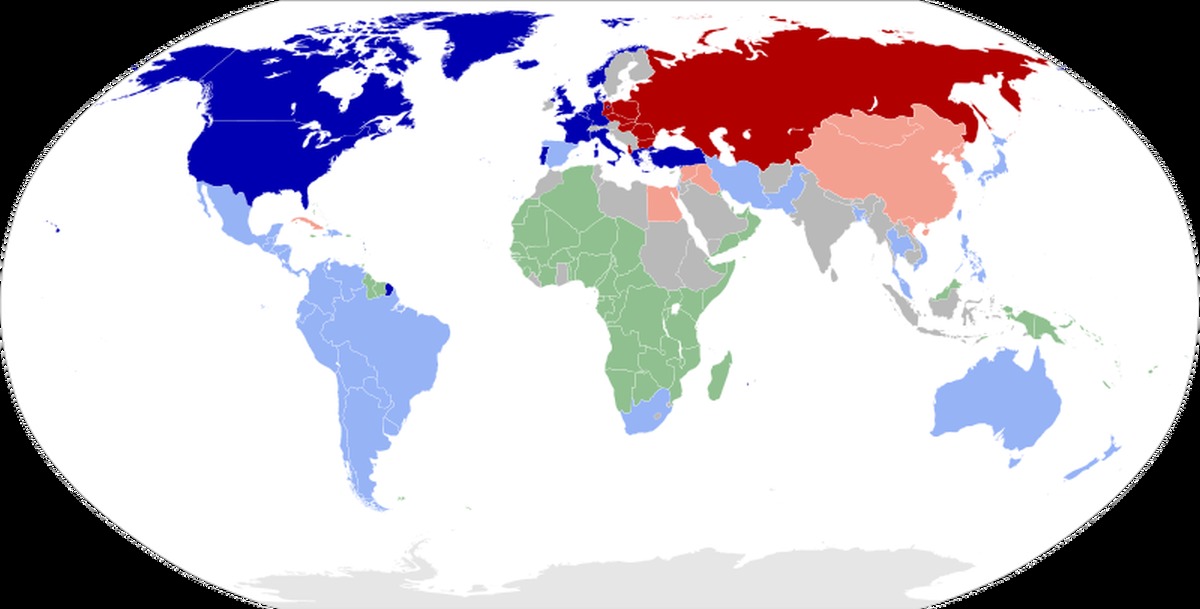

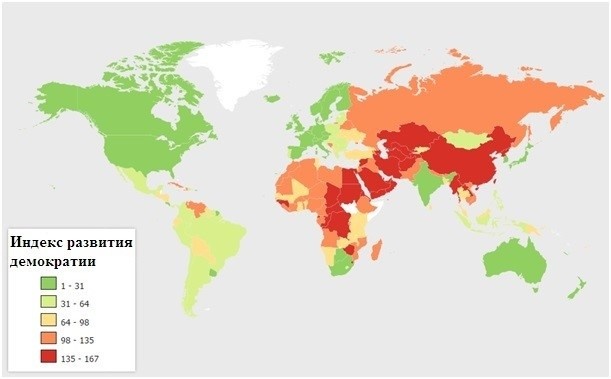

Индекс демократии стран мира (The Democracy Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня демократии. Индекс рассчитывается по методике британского исследовательского центра Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), основанной на комбинации экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения из соответствующих стран. Исследование проводится с 2006 года и публикуется раз в два года.

Индекс демократии измеряет уровень демократии внутри государства и основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного мнения из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий:

Индекс составлен из 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий, которые характеризуют состояние демократии внутри государства:

- Избирательный процесс и плюрализм.

- Деятельность правительства.

- Политическое участие.

- Политическая культура.

- Гражданские свободы.

В итоговом рейтинге все государства ранжируются на основе Индекса демократии и классифицируются по типу режима власти четырьмя категориями:

- Полная демократия.

- Недостаточная демократия.

- Гибридный режим.

- Авторитарный режим.

Подробное описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в докладе, который публикуется по результатам очередного сравнительного исследования. Следует отметить, что организация не указывает ни самих экспертов, ни их количество, являются ли эти специалисты сотрудниками Economist Intelligence Unit или независимыми учёными. Очевидно, по ряду этих причин доклады серии «Democracy Index» никогда не были представлены в каком-либо академическом контексте и практически не используются в качестве источников данных для научных исследований.

Авторитарная Центральная Азия (рейтинг и карта)

Из всех центральноазиатских республик в список авторитарных стран в 2017 году, составленный английской исследовательской компанией The Economist Intelligence Unit, не вошел только Кыргызстан.

“Индекс демократии” по шкале от одного до десяти баллов оценивает уровень демократии в странах мира и основан на оценке таких критериев, как свободные и честные выборы, функционирование правительства, участие граждан в политической жизни страны, свободная политическая культура, а также гражданские свободы и свобода слова. По этим критериям аналитики разделяют страны мира на четыре типа уровня развития демократии: абсолютная демократия, несовершенная демократия, переходный режим и авторитарный режим.

https://daringraham1.carto.com/builder/69fce4d2-8ca8-4723-a9f7-ab185b74d825/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B7.013667927566642%2C7.470703125000001%5D%2C%22sw%22%3A%5B52.802761415419674%2C119.79492187500001%5D%2C%22center%22%3A%5B32.

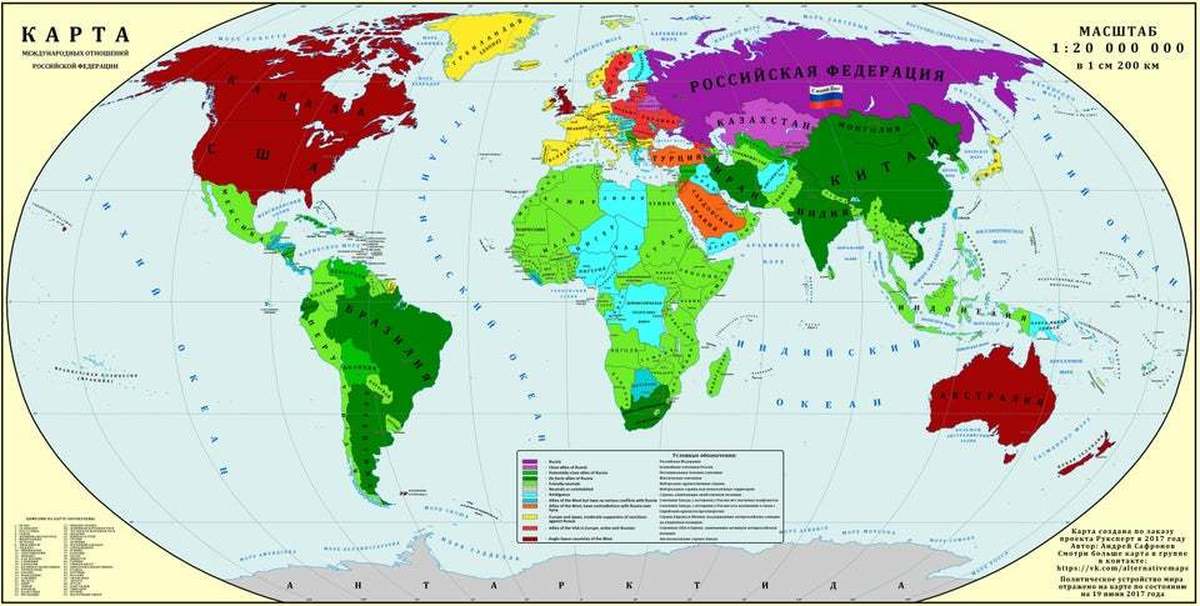

Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан с 2006 года (за всю историю рейтинга) неизменно находятся в списке авторитарных режимов, а это означает, что в этих странах у народа нет возможности выбирать свое правительство, контролировать его деятельность, свободно высказываться и т.д. Российская Федерация также считается авторитарной страной.

Только Кыргызстан в этом рейтинге всегда занимает место в списке переходных режимов, в этом году страна даже улучшила свой балл до 5,11. Несмотря на то, что в прошлом году в Кыргызстане происходили ограничения свобод и давление на СМИ, аресты и судебные дела против политических оппозиционеров, мирная передача власти в Бишкеке сыграла критическую роль в сравнительно высоком месте Кыргызской республики в рейтинге.

Далее из соседей Кыргызстана больше всего баллов в рейтинге 2017 года получил Казахстан – 3,06, но страна занимает 141-ое место в мировом рейтинге. Президент Назарбаев, кстати, является седьмым в мире по длительности правления среди современных немонархических национальных лидеров. А вот как менялось место Казахстана в индексе демократии в предыдущие годы:

Президент Назарбаев, кстати, является седьмым в мире по длительности правления среди современных немонархических национальных лидеров. А вот как менялось место Казахстана в индексе демократии в предыдущие годы:

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан наряду с Северной Кореей, Сирией, Саудовской Аравией и рядом африканских стран находятся в самом низу рейтинга, считаясь наиболее авторитарными режимами в мире.

Узбекистан, несмотря на ряд реформ, проведенных новым президентом в экономической сфере, остался в 2017 году при тех же баллах, как и при Каримове, и занял 158-ое место среди 167 стран мира. Пора новой власти перейти к делу и заняться улучшением позиций в этом рейтинге, имеющем большой вес среди мировых инвесторов, например, освободив узников совести, предоставив большую свободу СМИ и разрешив гражданам проявлять политические инициативы.

На строчку ниже в рейтинге за 2017 год с 1,93 баллами находится Таджикистан, располагаясь в одной линии с Саудовской Аравией, но ниже, чем Ливия, Судан, Йемен и Эритрея.

Туркменистан, родина странных и чудных законодательных инициатив, которые, похоже, зависят от сиюминутного настроения нового Туркменбаши, на этот раз набрал 1,72 балла. Позиция выше, чем Северная Корея, Сирия и Чад.

Индекс демократии показывает, что менее пяти процентов населения Земли живут в абсолютной демократии. Для того, чтобы считаться полноценной демократией, страна должна набрать не менее восьми баллов. Таких стран в рейтинге оказалось только 19, и Соединенных Штатов Америки среди них нет. Рейтинг возглавляет Норвегия, 9,87 из 10 возможных баллов, за ней следуют Исландия (9,58), Швеция (9,39), Новая Зеландия (9,26), и замыкает пятерку третья скандинавская страна – Дания (9,22).

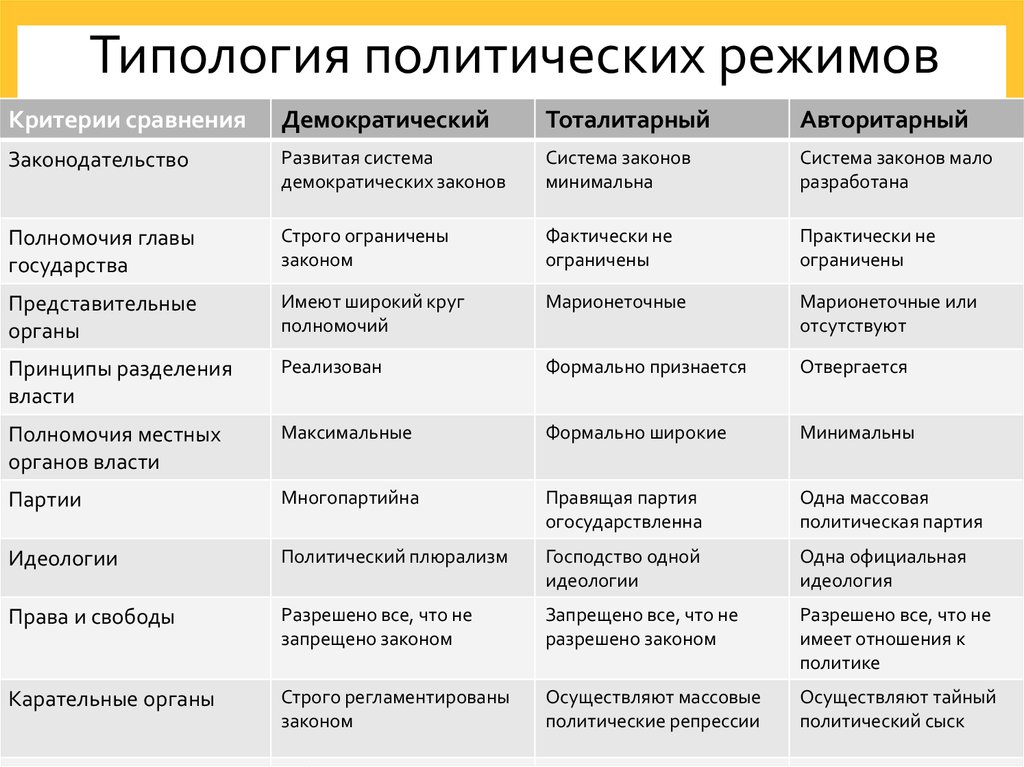

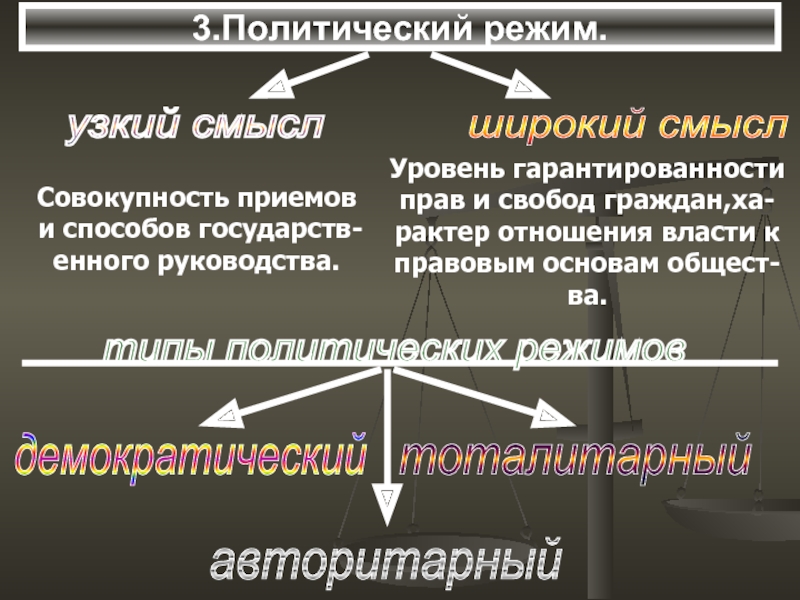

Понятие политического режимаПолитический режим (от лат. regimen — управление) — совокупность способов и средств осуществления государственной власти. Он характеризуется степенью участия граждан в управлении страной, а также уровнем политических свобод в обществе. Виды политических режимовВсе политические режимы можно разделить на демократические и антидемократические. Демократический режимАльбер Камю“Демократия — не закон большинства, а защита меньшинства.” Демократический режим — политический режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, его права участвовать в управлении делами общества и государства и наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод. Демократический режим основывается на принципах народовластия, свободы и равноправия граждан. В условиях этого режима народ осуществляет власть как непосредственно, так и через образуемые им органы представительной власти. Уинстон Черчилль“Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем” Признаки демократического режима:

Антидемократические режимыАнтидемократический режим — политический режим, для которого характерно отсутствие гарантий политических свобод, принципов разделения властей и верховенства права, неприятие демократических принципов управления, политического плюрализма.Авторитарный режимАвторитарный режим — (от лат. autoritas — власть, влияние). Это тот политический режим, который занимает промежуточную позицию между демократией и тоталитаризмом, при котором государственная власть осуществляется одним лицом либо узким кругом лиц (правящей элитой) при минимальном участии населения. История человечества дает нам много примеpoв авторитарных государств. Это и восточные деспотии, и тирании Древнего мирa и абсолютные монархии Средневековья. Распространены авторитарные режимы и в современном мире. B основном oни существуют в развивающихся государствах Азии, Африки, Латинской Америки. История человечества дает нам много примеpoв авторитарных государств. Это и восточные деспотии, и тирании Древнего мирa и абсолютные монархии Средневековья. Распространены авторитарные режимы и в современном мире. B основном oни существуют в развивающихся государствах Азии, Африки, Латинской Америки. Признаки авторитарного режима: 1. Небольшое число носителей власти. Это может быть один человек, или группа лиц. 2. Неограниченность власти, отсутствие реальных демократических механизмов контроля за ее осуществлением. При этом власть отнюдь не произвольна и может править, опираясь на силу законов. Однако сами эти законы принимаются по усмотрению правящей элиты. 3. Стремление использовать силу для разрешения конфликтных ситуаций. Это не означает, что к силе прибегают автоматически и во всех случаях. Но при авторитаризме алгоритм поведения может быть изменен в любой момент, и тогда власть предержащие прибегают к силе как к последнему доводу в борьбе с политическими оппонентами.  4. Недопущение реальной политической оппозиции и политической конкуренции. 5. Относительная закрытость правящей элиты, назначения сверху, а не конкурентной борьбы в ходе открытых и честных выборов. Авторитарная государственная власть пытается всячески контролировать жизнь граждан, но не ставит своей задачей переделать устоявшиеся порядки во имя высшей цели. Наоборот, сторонники авторитаризма стремятся сохранить определенные традиции. Тоталитарный режимТоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный) — режим, при котором государство осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сферами жизни общества. Термин был введен в политический лексикон

лидером итальянских фашистов Б. Муссолини. totalis — весь, целый, полный) — режим, при котором государство осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сферами жизни общества. Термин был введен в политический лексикон

лидером итальянских фашистов Б. Муссолини.Адольф Гитлер“Движению нашему не смогли повредить никакие преследования его вождей, никакая клевета, никакая напраслина. Из всех преследований оно выходило все более и более сильным, потому что идеи наши верны, цели наши чисты и готовность наших сторонников к самопожертвованию — вне всякого сомнения.” Понятие, обозначающее ряд диктаторских политических систем XX в., основанных на всеобщем проникновении единственной разрешенной идеологии в политическую, экономическую, социальную, культурную подсистемы общества и на постепенном поглощении общества и отдельной человеческой личности структурами партии — государства. Признаки тоталитарного режима:

Стремление к полному контролю над обществом было свойственно многим деспотичным правителям. Поэтому в некоторых источниках к тоталитарным режимам причисляются династия Мурья в Индии (321—185 г.г. до н.э.), династия Цинь в Китае (221-206 г. Однако наиболее распространена в науке точка зрения, согласно которой тоталитарный режим стал возможен и появился только в XX веке. В наиболее чистом виде тоталитарный режим проявился в СССР при Сталине и фашистской Германии при Гитлере. Из современных государств — наиболее близка к тоталитарному режиму Северная Корея. Уильям Гэзлит“Стремление к власти так же присуще человеку, как и преклонение перед властью над собой. |

Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации : Министерство обороны Российской Федерации

Главная Наша миссия Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация последних лет, новые приоритеты в сфере национальной безопасности поставили перед Вооруженными Силами Российской Федерации (ВС РФ) совершенно иные задачи, которые могут быть структурированы по четырем основным направлениям:

- сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посягательств на интересы Российской Федерации;

- защита экономических и политических интересов РФ.

Особенности развития военно-политической обстановки в мире обуславливают возможность перерастания одной задачи в другую, поскольку наиболее проблемные военно-политические ситуации носят комплексный и многоплановый характер.

Задачи по предупреждению экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их последствий возлагаются на военнослужащих и в мирное время

Под сдерживанием военных и военно-политических угроз безопасности РФ (посягательств на интересы РФ) подразумеваются следующие действия ВС РФ:

- своевременное выявление угрожающего развития военно-политической обстановки или подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и (или) ее союзников;

- поддержание состояния боевой и мобилизационной готовности страны, стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их функционирование и применение, а также систем управления для того, чтобы при необходимости нанести агрессору заданный ущерб;

- поддержание боевого потенциала и мобилизационной готовности группировок войск (сил) общего назначения на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба;

- поддержание готовности к стратегическому развертыванию при переводе страны на условия военного времени;

- организация территориальной обороны.

Одна из основных задач ВС РФ – сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или посягательств на интересы России

Обеспечение экономических и политических интересов РФ включает в себя следующие компоненты:

- поддержание безопасных условий для жизни граждан России в зонах вооруженных конфликтов и политической или иной нестабильности;

- создание условий для безопасности экономической деятельности России или представляющих ее экономических структур;

- защита национальных интересов в территориальных водах, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, а также в Мировом океане;

- проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и средств Вооруженных Сил в регионах, которые являются сферой жизненно-важных экономических и политических интересов РФ;

- организация и ведение информационного противоборства.

ВС РФ должны быть готовы к активным действиям при любом варианте развязывания и ведения войн и вооруженных конфликтов

Силовые операции ВС РФ в мирное время возможны в следующих случаях:

- выполнение Россией союзнических обязательств в соответствии с международными договорами или иными межгосударственными соглашениями;

- борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и сепаратизмом, а также предотвращение диверсий и террористических актов;

- частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание готовности к применению и применение потенциала ядерного сдерживания;

- проведение миротворческих операций в составе коалиций, созданных в рамках международных организаций, где Россия состоит или в которые вступила на временной основе;

- обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или нескольких субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями высших органов государственной власти;

- защита государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде;

- силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на основании решения Совета Безопасности ООН;

- предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация их последствий.

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки командование ВС РФ должно обеспечить стратегическое развертывание войск

Военная сила применяется напрямую для обеспечения безопасности страны в следующих случаях:

- вооруженный конфликт;

- локальная война;

- региональная война;

- крупномасштабная война.

Вооруженный конфликт – одна из форм разрешения политических, национально-этнических, религиозных, территориальных и других противоречий с применением средств вооруженной борьбы. ПодробнееПри этом ведение таких боевых действий не предполагает перехода отношений государства (государств) в особое состояние, называемое войной. В вооруженном конфликте стороны, как правило, преследуют частные военно-политические цели. Вооруженный конфликт может стать следствием разрастания вооруженного инцидента, приграничного конфликта и других столкновений ограниченного масштаба, в ходе которых для разрешения противоречий применяется оружие.

Локальная война – это война между двумя и более государствами, ограниченная по политическим целям. ПодробнееВоенные действия ведутся, как правило, в границах противоборствующих государств, и затрагивают преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие). Локальная война может вестись группировками войск (сил), развернутыми в районе конфликта, с их возможным усилением за счет переброски дополнительных сил и средств с других направлений и проведения частичного стратегического развертывания вооруженных сил. При определенных условиях локальные войны могут перерасти в региональную или крупномасштабную войну.Скрыть

Региональная война – это война с участием двух и более государств (групп государств) региона. ПодробнееОна ведется национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств поражения. В ходе боевых действий стороны преследуют важные военно-политические цели. Региональные войны проходят на территории, ограниченной пределами одного региона, а также в прилегающих к нему акватории, воздушном пространстве и космосе. Для ведения региональной войны требуется полное развертывание вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех сил государств-участников. В случае участия в этой войне государств, обладающих ядерным оружием, либо их союзников, может возникнуть угроза применения ядерного оружия.Скрыть

В ходе боевых действий стороны преследуют важные военно-политические цели. Региональные войны проходят на территории, ограниченной пределами одного региона, а также в прилегающих к нему акватории, воздушном пространстве и космосе. Для ведения региональной войны требуется полное развертывание вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех сил государств-участников. В случае участия в этой войне государств, обладающих ядерным оружием, либо их союзников, может возникнуть угроза применения ядерного оружия.Скрыть

Крупномасштабная война – это война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества. ПодробнееОна может стать результатом расширения вооруженного конфликта, локальной или региональной войны путем вовлечения в них значительного количества государств. В крупномасштабной войне стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-участников. Скрыть

Скрыть

Вооруженные Силы обеспечивают защиту экономических и политических интересов страны

Современное российское военное планирование деятельности ВС основано на реалистичном понимании имеющихся ресурсов и возможностей России.

В мирное время и при чрезвычайных ситуациях ВС РФ совместно с другими войсками должны быть готовы к отражению нападения и к нанесению поражения агрессору, ведению как оборонительных, так и наступательных активных действий при любом варианте развязывания и ведения войн (вооруженных конфликтов). ВС РФ должны быть способны без проведения дополнительных мобилизационных мероприятий успешно решать задачи одновременно в двух вооруженных конфликтах. Кроме того, ВС РФ должны осуществлять миротворческие операции – самостоятельно и в составе многонациональных контингентов.

В случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки ВС РФ должны обеспечить стратегическое развертывание войск и сдерживать обострение обстановки за счет сил стратегического сдерживания и сил постоянной готовности.

Задачи ВС в военное время – наличными силами отразить воздушно-космическое нападение противника, а после полномасштабного стратегического развертывания решать задачи одновременно в двух локальных войнах.

Политическая наука (политология) — 2010

Аннотированный библиографический указатель

Окончание работы: 2010

От составителя

Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) — 2010» подготовлен для размещения в электронной библиотеке. Его цель — информация об изданных в России новых книгах по политической науке, поступивших в Российскую государственную библиотеку за период с января по декабрь 2010 г. Включены монографии, сборники статей, учебники и учебные пособия, тиражи которых, как правило, не менее 300 экземпляров. Материал систематизирован на основе средних таблиц библиотечно-библиографической классификации (ББК). Внутри рубрик книги расположены в алфавитном ряду. Каждое издание представлено аннотацией. Применена система номерных отсылок. Дан алфавитный указатель авторов и заглавий.

Каждое издание представлено аннотацией. Применена система номерных отсылок. Дан алфавитный указатель авторов и заглавий.

Указатель может быть использован научными работниками, преподавателями высшей школы, аспирантами и студентами, а также теми, кто интересуется историей и теорией социально-политической мысли.

Содержание

Философия и общая теория политики

- Абдуллин, Р. З. Российская национальная идея: от утопии к реальности / Р. З. Абдуллин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 611, [5] с. — (Русский Мiръ).

Автор книги полагает, что национальная идея не может быть найдена среди реалий современной России, но должна родиться на путях выработки новой модели мироздания и новой философской парадигмы. Для этого, по мнению Абдуллина, необходима «новая философия экспансии разумной жизни, вытекающая из новой космологической модели вселенной». - Актуальные проблемы политики и политологии в России / под общ.

ред. О. Ф. Шаброва; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М., 2010. — 241, [3] с.

ред. О. Ф. Шаброва; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М., 2010. — 241, [3] с.

Рассматриваются доктринальные основы политической идеологии консерватизма и неоконсерватизма, особенности российской модели модернизации, проблемы развития гражданского общества в современной России, основные направления административной реформы в Российской Федерации, реальность и вопросы взаимодействия институтов власти и гражданского общества. Значительное внимание уделено вопросам формирования российской политической элиты и анализу политического лидерства. Отдельный раздел сборника посвящен проблемам управления общественным мнением, а также анализу принципов использования информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении на пути к формированию электронного правительства в России и др. - Бжезинский. З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский; пер. с англ. О. Ю. Уральской.

— М. : Междунар. отношения, 2010. — 255 с.

— М. : Междунар. отношения, 2010. — 255 с.

Збигнев Бжезинский в этой книге (впервые увидела свет на английском языке в 1997 г.) формулирует всеобъемлющую и последовательную евразийскую геостратегию для Соединенных Штатов Америки. «Цель моей книги, — пишет Бжезинский, — внести уверенность, что окончание жизни американской империи примет форму ее эволюции в систему современных отношений сотрудничества внутри основных компонентов мировой системы и не станет новым вариантом хаоса, новой империей или чем-нибудь еще».

Он подчеркивает, что вопрос о том, каким образом имеющая глобальные интересы Америка должна справляться со сложными отношениями между евразийскими державами и особенно, сможет ли она предотвратить появление на международной арене доминирующей и антагонистичной евразийской державы, остается центральным в плане способности Америки осуществлять свое мировое господство. Бжезинский показывает, что в дополнение к развитию различных новейших сторон могущества (технологии, коммуникаций, систем информации, а также торговли и финансов) американская внешняя политика должна продолжать следить за геополитическим аспектом и использовать свое влияние в Евразии таким образом, чтобы создать стабильное равновесие на континенте, где Соединенные Штаты выступают в качестве арбитра. - Бжезинский, З. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Збигнев Бжезинский; пер. с англ. : Е. А. Нарочницкая, Ю. Н. Кобяков. — М. : Междунар. отношения, 2010. — 263 с.

Предмет политического исследования Бжезинского в этой книге (впервые издана на англ. В 2004 г.) — стоящие перед США главные вопросы, от стратегически всеобъемлющего ответа на которые зависит, по мнению американского политолога, выбор между господством над миром и лидерством в нем. Основной тезис Бжезинского относительно роли Америки в мире прост: американское могущество — решающий фактор в обеспечении национального суверенитета и высшая гарантия глобальной стабильности. - Бжезинский, З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы / Збигнев Бжезинский; пер. с англ. Ю. В. Фирсова. — М. : Междунар. отношения, 2010. — 191 с.

В книге (впервые вышла в свет на англ. яз. в 2007 г.) дан анализ внешнеполитической деятельности трех президентов США — Джорджа Г. У. Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа У. Буша-младшего, ставших после исчезновения двухполюсного мира, по мнению Бжезинского, глобальными лидерами.

У. Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа У. Буша-младшего, ставших после исчезновения двухполюсного мира, по мнению Бжезинского, глобальными лидерами.

Раскрывая содержание трех главных миссий, возложенных на современную Америку как на самое могущественное государство в мире, Бжезинский ставит острые вопросы: как понимали реальность новой эры три первых глобальных лидера? Руководствовались ли они историческим предвидением, и была ли адекватной проводимая ими стратегия? Какие их решения в области внешней политики были наиболее важными? Улучшили они или ухудшили положение в мире, и усилилось или ослабло положение самой Америки? И какие главные уроки для будущего должны быть извлечены из американского доминирования в мире в качестве первой глобальной сверхдержавы за пятнадцать прошедших лет? - Варсонофьев, В. В. Теоретико-методологические основы государственной национальной политики в оборонной доктрине России: ист.-политол. аспект: монография / В.

В. Варсонофьев; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2010. — 226 с.

В. Варсонофьев; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2010. — 226 с.

Автор монографии исходит из предположения о том, что оборонная доктрина Российской Федерации включает государственную национальную политику и по своему содержанию значительно шире, чем Военная доктрина — один из основных документов стратегического планирования в России.

В книге дан анализ теории и искусства национальной политики в русской армии, взглядов военачальников и полководцев, практики реализации национальной политики военачальниками советской и российской армии. Особое внимание уделено исследованию военного аспекта теории этносов, наций и цивилизаций. - Василенко, И. А. Политология: учебник / И. А. Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011. — 421 с. — (Основы наук).

В третьем издании учебника отражены изменения, которые произошли в политике и политологии под влиянием мирового экономического кризиса, и связанные с ними новые тенденции в мировых политических процессах. Значительно дополнены главы, посвященные вопросам мировой политики и международных отношений, национальной безопасности России, новой геополитической ситуации. Значительно расширен раздел, посвященный современным проблемам политической модернизации. В учебнике дается современная концепция политики в рамках новой информационной парадигмы обществознания. Информационная революция описывается как процесс радикальных изменений в технологическом базисе политики, сопровождающийся развитием сложной сети политических коммуникаций, введением информационных технологий в сферы власти и управления, развитием политического пиара и появлением информационных войн. Особое внимание уделено процессу формирования современного информационного государства, анализу «бархатных революций» и конфликтов низкой интенсивности как технологиям политической борьбы.

Значительно дополнены главы, посвященные вопросам мировой политики и международных отношений, национальной безопасности России, новой геополитической ситуации. Значительно расширен раздел, посвященный современным проблемам политической модернизации. В учебнике дается современная концепция политики в рамках новой информационной парадигмы обществознания. Информационная революция описывается как процесс радикальных изменений в технологическом базисе политики, сопровождающийся развитием сложной сети политических коммуникаций, введением информационных технологий в сферы власти и управления, развитием политического пиара и появлением информационных войн. Особое внимание уделено процессу формирования современного информационного государства, анализу «бархатных революций» и конфликтов низкой интенсивности как технологиям политической борьбы. - Ветренко, И. А. Игровые практики в политическом процессе: монография / И. А. Ветренко; Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. — Омск, 2009.

— 179, [3] с.

— 179, [3] с.

Работа посвящена исследованию содержания, структуры и форм участия игровых практик в политическом пространстве. Автор полагает, что сегодня есть основания говорить о политической игрологии как отдельной области политической науки и рассматривает игру в качестве самостоятельной технологии и составляющей при разрешении политических конфликтов, в политических переговорах и в политическом консультировании. Результаты своего исследования И. Ветренко предлагает использовать в таких направлениях политической науки, как политический маркетинг, политический брендинг, политический имиджмейкинг, политический пиар и политический менеджмент. - Даль, Р. А. Полиархия: участие и оппозиция / Роберт Аллан Даль; пер. с англ. С. Деникиной, В. Баранова; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 288 с. — (Политическая теория).

Признанный патриарх современной политической науки Роберт Даль рассматривает национальный политический режим («закрытая гегемония»), в условиях которого оппоненты правительства не могут открыто и законно создавать политические партии, выступающие оппозицией на свободных и честных выборах. Ключевой вопрос книги: какие условия способствовали, либо, напротив, препятствовали бы преобразованию этого режима в режим, обладающий высокой степенью включенности (участия граждан), такой как полиархия?

Ключевой вопрос книги: какие условия способствовали, либо, напротив, препятствовали бы преобразованию этого режима в режим, обладающий высокой степенью включенности (участия граждан), такой как полиархия? - Демократия и суверенитет: многообразие исторического опыта / А. А. Гусейнов [и др.]. — М. : Идея-Пресс, 2010. — 236 с.

В книге собраны материалы, в которых обобщены результаты работы участников методологического семинара под руководством А. А. Гусейнова и. К. Пантина. Рассматриваются особенности демократических процессов в современной России, анализируется суверенитет как понятие политической философии и как существенная характеристика демократически организованных национальных государств. - Демократия. Власть. Элита: демократия vs элитократия: сб. ст. / под ред. Я. А. Пляйса. — М. : РОССПЭН, 2010. — 215, [1] с. — (Политология России).

Сборник статей российских и немецких ученых посвящен проблеме соотношения между властью элит и властью народа. Его материалы дополняют и расширяют теоретические и эмпирические знания об элитах современной России и стран Европы. Характеризуются процессы смены элит в процессе демократизации в Центральной и Восточной Европе, динамика взаимодействия элиты и контрэлиты постсоветской России, проблемы и перспективы формирования элиты в России и в мире в XXI веке, предпосылки формирования в России патриотической элиты и др.

Его материалы дополняют и расширяют теоретические и эмпирические знания об элитах современной России и стран Европы. Характеризуются процессы смены элит в процессе демократизации в Центральной и Восточной Европе, динамика взаимодействия элиты и контрэлиты постсоветской России, проблемы и перспективы формирования элиты в России и в мире в XXI веке, предпосылки формирования в России патриотической элиты и др. - Дзоло, Д. Демократия и сложность: реалист. подход / Данило Дзоло; пер. с англ. А. А. Калинина, Н. В. Эйдельмана, М. А. Юсима; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 320 с. — (Политическая теория).

В своей книге (впервые вышла в свет на англ. языке в 1992 г.) известный итальянский политический теоретик Д. Дзоло утверждает, что постоянно возрастающая сложность современных индустриальных обществ подвергает беспрецедентным эволюционным стрессам западную демократию, лишая содержания и смысла идею «представительной демократии, крупные разделы словаря политической теории („народный суверенитет“, „общее благо“, „консенсус“, „контроль“, „участие“, „плюрализм“, „состязание партий“ и др. ), порождая неопределенность относительно оснований научного знания и кризисного состояния социальных наук. Поэтому главную задачу своей книги Дзоло видит в том, чтобы последовательно реконструировать демократическую теорию в том смысле, как эта теория утвердилась в политической культуре Европы. По мнению автора, концепция представительной демократии во времена, когда традиционные консервативные и прогрессистские альтернативы разваливаются, более не способна успешно описывать политические системы постиндустриальных стран и адекватно отличать демократические страны от недемократических. Сегодня, полагает Д. Дзоло, спустя пятьдесят лет после выхода в свет книги „Капитализм, социализм и демократия“, необходимо понимать, что реализм Шумпетера вытеснен новым реализмом бесконечно усложнившейся действительности и политическая теория сталкивается с необходимостью построения другой, более сложной теории демократии, соответствующей новой реальности.

), порождая неопределенность относительно оснований научного знания и кризисного состояния социальных наук. Поэтому главную задачу своей книги Дзоло видит в том, чтобы последовательно реконструировать демократическую теорию в том смысле, как эта теория утвердилась в политической культуре Европы. По мнению автора, концепция представительной демократии во времена, когда традиционные консервативные и прогрессистские альтернативы разваливаются, более не способна успешно описывать политические системы постиндустриальных стран и адекватно отличать демократические страны от недемократических. Сегодня, полагает Д. Дзоло, спустя пятьдесят лет после выхода в свет книги „Капитализм, социализм и демократия“, необходимо понимать, что реализм Шумпетера вытеснен новым реализмом бесконечно усложнившейся действительности и политическая теория сталкивается с необходимостью построения другой, более сложной теории демократии, соответствующей новой реальности. - Иванов, В. В. Теория государства / Виталий Иванов; Гос.

ун-т Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 288 с. — (Политическая теория).

ун-т Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 288 с. — (Политическая теория).

В сборнике научно-публицистических очерков В. Иванов излагает идеи, которые, по его мнекнию, могут быть использованы для разработки новых классификаций форм правления (государственного правления), устройства (государственного устройства) и режима (политического режима). Свои рассуждения о формах правления, устройства и режима автор сопровождает, с одной стороны, подробными описаниями понятий государства и суверенитета, а с другой — справочным очерком о российском (и советском) государственном опыте. Значительный раздел работы посвящен „реабилитации олигархии“. - Ионин, Л. Г. Апдейт консерватизма / Л. Г. Ионин. — М. : Издат. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 299, [1] с. — (Политическая теория).

Автор подчеркивает, что эта книга — не сочинение по теории и истории консерватизма и консервативной политики, но книга социолога о современной жизни, направление которой, по его мнению, пробуждает в каждом видящем и думающем большую тревогу и делает актуальным консервативный взгляд на мир и на эту жизнь. В книге разъясняется, что применительно к политической идеологии консерватизм представляет собой то, что в христианской традиции именуется словом „катехон“, что значит „удерживающий“, то есть то, что удерживает мир от воцарения зла и анархии. Консерватизм, по мысли Л. Ионина, — это такое понимание мира, которое подчеркивает роль вечного в преходящем и удерживает общества и государства от безудержного и потенциально самоистребительного следования очередной модной доктрине. Именно поэтому в своих размышлениях на разные темы он не перестает демонстрировать актуальность для России консервативного взгляда на вещи и идеи.

В книге разъясняется, что применительно к политической идеологии консерватизм представляет собой то, что в христианской традиции именуется словом „катехон“, что значит „удерживающий“, то есть то, что удерживает мир от воцарения зла и анархии. Консерватизм, по мысли Л. Ионина, — это такое понимание мира, которое подчеркивает роль вечного в преходящем и удерживает общества и государства от безудержного и потенциально самоистребительного следования очередной модной доктрине. Именно поэтому в своих размышлениях на разные темы он не перестает демонстрировать актуальность для России консервативного взгляда на вещи и идеи. - Кадио, Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР, 1860 — 1940 / Жюльет Кадио; пер. с фр. Э. Кустовой. — М. : Нов. лит. обозрение, 2010. — 336 с.

В книге рассматриваются способы идентификации и определения индивидов по национальному признаку и рассказывается о том, как национальность превратилась в новый инструмент государственного управления. Автор анализирует процессы формирования национальных идентичностей в Российской империи и Советском Союзе от контрреформ Александра III до предвоенного сталинского террора — со второй половины XIX века и до Второй мировой войны, раскрывает генезис и организацию территорий и их населения в соответствии с национальной принадлежностью, а также то, каким образом политики, ученые и индивиды определяли, пересматривали и конструировали эту принадлежность.

Автор анализирует процессы формирования национальных идентичностей в Российской империи и Советском Союзе от контрреформ Александра III до предвоенного сталинского террора — со второй половины XIX века и до Второй мировой войны, раскрывает генезис и организацию территорий и их населения в соответствии с национальной принадлежностью, а также то, каким образом политики, ученые и индивиды определяли, пересматривали и конструировали эту принадлежность. - Корнеев, В. В. Россия: движение вспять: (от гос. социализма к периферийному капитализму). Новейшая история страны / В. В. Корнеев. — М. : Крафт+, 2010. — 384 с.

Автор анализирует формирование новой российской государственности как процесс ликвидации социализма, который начался во второй половине 80-х гг. ХХ в. и к настоящему времени практически завершен. По мнению В. Корнеева, политическая система Российского государства в результате трансформации приобрела ярко выраженный авторитарный вид, характеризуется преобладанием объема и полномочий президентской (исполнительной) над всеми остальными ветвями власти. В целом автор оценивает переход к неолиберальной капиталистической модели общества как ошибку стратегического порядка и квалифицирует направленность исторического развития Российской Федерации за последние два десятилетия как затяжной регресс, попятное движение к атрибутам и формам жизни, характерным для России XIX — начала XX в., а также многих азиатских, африканских и латиноамериканских стран прошлого столетия.

В целом автор оценивает переход к неолиберальной капиталистической модели общества как ошибку стратегического порядка и квалифицирует направленность исторического развития Российской Федерации за последние два десятилетия как затяжной регресс, попятное движение к атрибутам и формам жизни, характерным для России XIX — начала XX в., а также многих азиатских, африканских и латиноамериканских стран прошлого столетия. - Кочетков, Е. Е. Федерализм и региональная политика в сложносоставных территориально-политических системах: опыт республик / Е. Е. Кочетков. — М. : Социал.-полит. МЫСЛЬ, 2010. — 320 с.

В книге представлено комплексное компаративно-ретроспективное исследование проблем федеративных отношений и региональной политики в сложносоставных территориально-политических системах. - Крауч, К. Постдемократия / Колин Крауч; пер. с англ. Н. В. Эдельмана; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш.

шк. экономики, 2010. — 192 с. — (Политическая теория).

шк. экономики, 2010. — 192 с. — (Политическая теория).

В своей нашумевшей в западной интеллектуальной среде книге (впервые вышла в свет в английской и итальянской версиях в 2004 г.) профессор социологии Уорикского университета (Великобритания) Колин Крауч утверждает, что упадок общественных классов, которые сделали возможной массовую политику и распространение глобального капитализма, привел к возникновению замкнутого политического класса, больше заинтересованного в создании связей с влиятельными бизнес-группами, чем в проведении политических программ, отвечающих интересам простых граждан. Под постдемократией Крауч понимает систему, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий, кажется, остаются на своем месте. Он показывает, что в ряде отношений политика начала XXI века возвращает нас к политике девятнадцатого столетия, которая определялась игрой, разыгрываемой между элитами. Автор не утверждает, что жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. По утверждению Крауча, опыт XX века по-прежнему остается значимым и сохраняет возможности для возрождения политики, а западные политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегий и медиаконсультантов, тормошат политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам.

Автор не утверждает, что жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. По утверждению Крауча, опыт XX века по-прежнему остается значимым и сохраняет возможности для возрождения политики, а западные политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегий и медиаконсультантов, тормошат политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам.

К. Крауч описывает важнейшие черты ключевых институтов, социальных классов, политических партий, модель гражданства постдемократического общества и предупреждает, что, если не появится новых групп, способных породить автономную массовую политику, то энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, — к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии.

В Приложении публикуется в переводе с английского статья К. Крауча „Что последует за упадком приватизированного кейнсианства?“, а также текст беседы Артема Смирнова с Колином Краучем на тему „Приватизированное кейнсианство, коропорации и демократия“). - Лаваль, К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма / Кристиан Лаваль; пер. с фр. С. Рындина. — М. : Нов. лит. обозрение, 2010. — 432 с. — (Библиотека журнала Неприкосновенный запас).

Автор книги пытается разобраться в причинах, которые превратили традиционные религиозные общества в современные экономические общества, найти ответ на вопрос о том, как следует понимать социальный универсум, где царствует личный интерес и польза, которую этот личный интерес представляет для других, и как пришли к такой концепции социального мира, согласно которой он состоит из индивидуумов, заявляющих о своем полном праве повиноваться только собственным интересам? К. Лаваль полагает, что лежащая в основе западного мировоззрения концепция, представляющая рынок как единственно возможную модель человеческих отношений, приобретает сегодня особенную силу. В том, что называется неолиберализмом, рынок, по мнению автора книги, стал абсолютно универсальным означающим, источником благополучия и панацеей от всех частных и общественных зол.

В том, что называется неолиберализмом, рынок, по мнению автора книги, стал абсолютно универсальным означающим, источником благополучия и панацеей от всех частных и общественных зол. - Льюкс, С. Власть: радикал. взгляд / Стивен Льюкс; пер. с англ. А. И. Кырлежева; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. Ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 240 с. — (Политическая теория).

Написанная более чем три десятилетия назад основная часть данной работы пользуется репутацией классической и посвящена анализу властных отношений и ключевому понятию политической теории.

Настоящий перевод выполнен по второму английскому изданию книги (2005 г.) и включает два новых очерка, в которых автор пересматривает и углубляет новейшие подходы к изучению власти, уточняет и развивает собственный взгляд на специфику власти, намечает способ анализа власти, который в одно и то же время — ценностный, теоретический и эмпирический. С. Льюкс отстаивает точку зрения, что власть имеет третье измерение — обеспечение согласия на господство со стороны субъектов, обладающих волей.

- Малахов, В. С. Национализм как политическая идеология: учеб. пособие / В. С. Малахов. — 2-е изд. — М. : Кн. дом ун-т, 2010. — 316 [2] с. — (Политический разум и практика политики = Ratio politicus et facinoris civiles).

Автор полагает, что национализма как такового не существует. Существуют, по его мнению, различные идеологические ответы на различные политические вызовы, которые с большей или меньшей степенью условности и могут быть объединены под рубрику „национализм“.

В учебном пособии раскрыта проблематика национализма как предмета политической теории. Даны очерки современных теорий национализма. Показана специфика национализма как типа политического дискурса, его основные черты и отличия от либерализма, социализма, консерватизма, расизма, фашизма. Значительное внимание уделено проблематике этничности в контексте современных политических процессов, теоретико-политическому аспекту „национализирующихся государств“ посткоммунистического мира.

- Мартьянов, В. С. Политический проект Модерна. От мироэкономики к мирополитике: стратегия России в глобализующемся мире / В. С. Мартьянов. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. — 359 с.

Автор предлагает свое видение и осмысление феноменологии политических изменений, происходивших в мире и в России после распада стабильной биполярной системы, по сути консервировавшей политический Модерн. Подчеркивается, что сложившаяся система российского псевдомодерна подавляет и откладывает „на потом“, но не разрешает копящиеся в обществе конфликты. В этой книге нет исторической обобщающей ретроспекции разнообразных трансформаций Модерна. Ключевой предмет данного исследования — попытка прояснить направление, ценности и цели политических изменений российского общества, ведущие его в иное будущее, нежели наблюдаемое здесь и сейчас настоящее. - Мировой кризис и политические изменения. Политическая наука: ежегодник, 2009 / гл.

ред. А. И. Соловьев; Рос. ассоц. полит. науки. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. — 374 с.

ред. А. И. Соловьев; Рос. ассоц. полит. науки. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. — 374 с.

В статьях ведущих российских политологов освещаются политические процессы и социальные изменения, которые связаны с мировым финансово-экономическим кризисом. Подчеркивается, что преобладающей интеллектуальной реакцией стала попытка увидеть в мировом кризисе не римейк противоречий индустриального мира, а проявление новых конфликтов глобализации, только еще налаживающей трансграничные инструменты для управления деловыми коммуникациями различных национальных и локальных структур. Сборник содержит также ряд материалов, посвященных актуальным проблемам политической науки. - Мурашева, Е. В. Центризм как общественно-политическое явление / Е. В. Мурашева. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. — 311 с. — (Политология России).

Книга посвящена исследованию теории и практики отечественного центризма. Анализируются теоретико-методологические основы центризма, эволюция понятия „политический центризм“, особенности центризма в спектре политических идеологий и различные модели центристских партий. Значительное внимание уделено освещению исторических проявлений политического центризма в России. Рассматривается центризм в дореволюционной России, политический центр в 1990 — 1993 гг., политический центр после принятия Конституции 1993 г.

Значительное внимание уделено освещению исторических проявлений политического центризма в России. Рассматривается центризм в дореволюционной России, политический центр в 1990 — 1993 гг., политический центр после принятия Конституции 1993 г. - Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. — М. : Проспект, 2010. — 640 с.

В учебнике раскрыто содержание важнейших концепций, ключевых понятий и проблемных комплексов современной политологии. Особенность данного издания состоит в том, что в нем теоретическая интерпретация политики дополняется анализом политической практики зарубежных стран и России.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. - Особенности политических коммуникационных процессов в современной России: монография / Н. Р. Балынская [и др.] ; Урал. акад. гос. службы. — Екатеринбург, 2010. — 125, [1] с.

В коллективной монографии рассматриваются идеологические основы политической коммуникации, место и роль политической каоммуникации в пространстве современной культуры, в системе местного самоуправления, а также некоторые аспекты формирования имиджа в политической сфере.

- Подорога, В. А. Апология политического / Валерий Подорога; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 288 с. — (Политическая теория).

В книгу известного российского философа В. Подороги вошли статьи, заметки и размышления, относящиеся к последнему десятилетию. Автор применяет оригинальную технику анализа (метод „аналитической антропологии“) к различным областям гуманитарного опыта и показывает, как знание, которое формируется в тех или иных системах мысли, приобретает значение политического. В. Подорога разъясняет, что сегодня знание крайне специализировалось, оно перестало быть доступным и теперь принадлежит группам влияния, доминирующим в политике, экономике, истории и других науках гуманитарного комплекса, т. е. знание обрело свой политический смысл. Поэтому, по его мнению, сегодня следует различать политику и политическое. Если термин „политика“ принадлежит традиционному словарю политических наук и отсылает нас к автохтонным представлениям о власти, так называемой транс- или геополитике партий. Институтов, вождей-автократов, групп, то политическое — это личностное знание, не имеющее отношения к „реальной политике“, принадлежащее стратегиям знания, существующим в горизонте личной свободы.

Институтов, вождей-автократов, групп, то политическое — это личностное знание, не имеющее отношения к „реальной политике“, принадлежащее стратегиям знания, существующим в горизонте личной свободы. - Политология учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.] ; МГИМО (У) МИД РФ. — М. : Проспект, 2010. — 624 с.

Учебник подготовлен авторским коллективом факультета Политологии МГИМО — Университета МИД России под руководством А. Ю. Мельвиля в рамках комплексного научно-образовательного и просветительского проекта, направленного на развитие новых форм и содержания политологического образования в России на основе современных педагогических и научно-издательских методов. Помимо основного текста книга включает интерпретации, фактологические сведения, цитаты из классической и новейшей литературы, обширный банк научных биографий видных представителей социально-политической мысли, определения ключевых понятий. Учебник позволяет получить объемное и целостное представление об истории и современном состоянии политической науки.

- Салмин, А. М. Современная демократия: очерки становления и развития / А. М. Салмин. — М. : Форум, 2009. — 384 с.

Исследование посвящено анализу нового опыта развития демократических режимов в последние десятилетия, а именно двух больших проблем: универсальна ли модель демократии, как полагали ее идеологи в XIX веке? Технологична ли сама по себе демократическая модель, если понимать под ней уже сложившуюся систему, или требуется применение специальной „модели перехода“? Рассматриваются природа и судьба некоторых идей Нового времени, сыгравших важную роль в возникновении и укреплении современной демократии, вопрос о соотношении демократии, как идеологии и определенного типа политической системы, с религией, а также такие состояния общества, которые позволяют рождаться демократии как стабильной системе, регулирующей основные проблемы, возникающие на стыке государства и гражданского общества. - Сетов, Р. А. Современный миропорядок и государственные интересы России: термины, теории, прогнозы / Р. А. Сетов. — М. : Три квадрата, 2010. — 366, [2] с.

В книге рассматривается природа современного миропорядка, прогностические сценарии мирового развития в XXI веке и место в них России как великой державы. Раскрываются концепция государства как элемента и системы международных отношений и основные позиции системного подхода в оценках современного миропорядка. Автор, совмещая анализ теоретико-методологических проблем с оценками реальностей современного мира, предлагает свое видение эволюции миропорядка в обозримом будущем, которое, с его точки зрения, наиболее адекватно государственным интересам России, формулирует долгосрочную концепцию рационального и прагматического оппортунизма во внешней политике России. - Соломатин, А. Ю. Политическая модернизация: сравн. анализ моделей развития на прим. США и России: монография / А. Ю. Соломатин, А. С. Туманова; Пенз. гос. ун-т. — Пенза, 2010. — 152 с.

Монография посвящена сравнительному исследованию закономерностей политической модернизации на примере динамичного переселенческого общества в эпоху конституирования политической системы США в конце XVIII — середине XIX в., ускорения модернизационных процессов в условиях американской индустриализации (последняя треть XIX — начало ХХ в.) и российской, авторитарно-самодержавной модели развития в период с конца XVIII до начала ХХ в.

Книга содержит синхронистическую таблицу модернизационных процессов в истории США и России, а также списки литературы по теории и истории модернизации в США и в России. - Сытых, Е. Л. Роль и значение насилия в обществе: монография / Е. Л. Сытых; Челябин. ин-т (фил.) Урал. акад. гос. службы. — Челябинск, 2010. — 142 с.

Работа посвящена исследованию специфики насилия как социо-культурного феномена. Дан очерк теоретических подходов к определению насилия в истории философской и политической мысли. - Тилли, Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650 — 2000 гг / Чарльз Тилли; пер. с англ. А. А. Калинина; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики, 2010. — 456 с. — (Политическая теория).

В книге известного американского социолога Чарльза Тилли (1929 — 2008) дан всесторонний анализ взаимозависимости демократизациии, противоположного ей процесса-де-демократизации и политики борьбы. Написанная на основе последних теоретических открытий книга строится на постоянном сравнении истории Франции и Великобритании с 1650 г. Автор показывает, что демократизация — результат борьбы, в которой, как это происходило во Франции и Великобритании в XIX в., очень немногие действующие лица предпринимали осознанные попытки создать демократические институты. Обзор европейской истории демонстрирует, что условия, благоприятствующие демократизации, меняются от эпохи к эпохе и от региона к региону, будучи производными от предшествующей истории, международной ситуации, имеющихся моделей политической организации и доминирующих моделей социальных отношений. - Философия политики и права: сб. науч. работ. Вып. 1 / под общ. ред. Е. Н. Мощелкова; науч. ред. О. Ю. Бойцова; МГУ им. М. В. Ломоносова, Филос. фак., каф. философии политики и права. — М. : Издатель Воробьев А. В., 2010. — 288 с.

Сборник работ посвящен презентации образованной в 2008 г. кафедры философии политики и права философского факультета МГУ. В представленных материалах рассматриваются актуальные проблемы теории и истории философии политики и права, раскрывается содержание предмета философии политики как образовательной и научной дисциплины. - Шмитт, К. Государство и политическая форма / Карл Шмитт; пер. с нем. О. А. Кильдюшова; сост. : В. В. Анашвили, О. А. Клюдюшов; Гос. ун-т — Высш. шк. экономики. — М. Изд. дом Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2010. — 272 с. — (Политическая теория»).

Сборник работ Карла Шмитта (1888 — 1985), наиболее спорной фигуры в европейской правовой и политической мысли ХХ столетия включает фрагмент важнейшей правоведческой работы «Учение о конституции» (1928 г.), политико-полемическое эссе «Государственная этика и плюралистическое государство» (1930 г.), а также две статьи, впервые вышедшие в периодических юридических изданиях после прихода к власти нацистов — «Новые принципы для правовой практики» (1933 г.) и «Фюрер защищает право» (1934 г.).

Сравнительная политология

см. 31, 33.

- Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая глобалистика, политическая имиджелогия, политическая лингвистика, политическая психология, политическая социология, политическая регионалистика, политология журналистики, этнополитология и др.)

- Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование политической карты мира: учебник / И. М. Бусыгина; МГИМО (У) МИД РФ. — М. : Проспект, 2011. — 384 с.

Данный учебник написан с целью формирования у студентов-политологов представления о территориальной структуре современных государств, об их административно-территориальном членении, понимания специфики политических процессов и явлений различного пространственного масштаба (локального, регионального, национального, глобального) и взаимосвязи между ними, представления о пространственном измерении политических конфликтов. Автор подчеркивает, что политические карты и весь массив политико-географической номенклатуры были и остаются основными посредниками, соединяющими географическое видение мира с собственно механикой политических процессов и практик.

Рассматриваются предметные области политической географии, ее история, а также географическое государствоведение. Центральные главы учебника посвящены вопросам трансформации политической карты континентов, исследованию динамики пространственных форм — от первых до современных политий, проблемам региональной интеграции и формированию нового типа политического пространства.

Издание подготовлено в рамках Инновационной образовательной программы МГИМО-Университета «Формирование системы компетенций для профессиональной деятельности в международной среде в интересах укрепления позиций России». - Власть и образ: очерки потестарной имагологии / отв. ред. : М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский; Ин-т славяноведения РАН, Центр славяно-герман. исследований. — СПб. : Алетейя, 2010. — 383, [1] с.

В сборник вошли исследования, выполненные в рамках потестарной имагологии — новой отрасли исторического знания, изучающей системы образов в установлении отношений господства и подчинения, в приобретении и удержании власти, в выстраивании связей между группами элит, между господствующими и подвластными слоями общества. Авторы прослеживают зарождение и историческую судьбу некоторых потестарных образов в культурах прошлого, представленных в мифах, архитектурных конструкциях, ритуалах и др. - Глобальная геополитика / под ред. И. И. Абылгазиева [и др.]. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. — 306, [3] с. — (Библиотека факультета глобальных процессов МГУ).

В монографии определяется теоретический статус глобальной геополитики, раскрываются философско-методологические и теоретические основания этой новой науки, этапы ее становления. Внимание сосредоточено на региональной структуре и акторах глобальной геополитики. Речь идет о геополитических эпохах мировой истории, о прогнозе конфигурации глобального мира и классификации геополитических регионов, о геоцивилизациях современного мира и их взаимодействии в условиях глобализации. Особое внимание уделено анализу места и роли России в современной геополитической ситуации. - Глушенкова, Е. И. Экополитология: крат. курс лекций / Е. И. Глушенкова; Междунар. Независимый эколого-политол. ун-т (Академия МНЭПУ). — М., 2010. — 210 с., ил.

Раскрывается содержание экополитологии как науки, изучающей экологическую политику и связанные с ней политические практики, а также различия между экополитологией и глобалистикой. Рассматриваются особенности политического процесса в условиях нарастающей экологической опасности, формы и средства адаптации отдельных обществ и цивилизаций к экологическим императивам, практика принятия решений в сфере охраны окружающей среды в различных странах и др. - Гузенкова, Т. С. Антропология власти: Юлия Тимошенко / Т. С. Гузенкова; Рос. ин-т стратег. исследований. — М. : ФИВ, 2010. — 383, [1] с. — (Книжная серия РИСИ).

Монография посвящена анализу современных политических процессов на Украине через призму деятельности одного из самых известных украинских политиков — лидера партии «Батькивщина», дважды премьер-министра Юлии Тимошенко. Автор книги предлагает взглянуть на эту персону не только как на политический, но и как на психологический и культурно-антропологический феномен. - Жильцов, С. С. Эволюция политики России на постсоветском пространстве: учеб. пособие / С. С. Жильцов, В. П. Воробьев, А. Д. Шутов. — М. : Восток — Запад, 2010. — 168 с.

Рассматриваются вопросы политики России в отношении стран постсоветского пространства, новых независимых государств, возникших после распада СССР. Дан анализ становления и функционирования СНГ, эволюции российской политики в отношении отдельных регионов (Каспийского, Черноморского), стран Южного Кавказа и Центральной Азии, двусторонних отношений с Украиной и Белоруссией. - Колодко, Г. В. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? / Гжегож В. Колодко. — М. : Магистр, 2011. — 176 с.

В книге известного польского экономиста, специалиста в области рыночной трансформации постсоциалистических стран и глобализации, архитектора польских экономических реформ, дан анализ важнейших процессов современного мирового социально-экономического развития — глобализации и системной трансформации.

Формулируя сценарии будущего развития Европы и мира, автор указывает на нелинейный процесс развития мира и цивилизации, на невозможность представить мегапрогноз на основе экстраполяции выявленных тенденций. «Поэтому важно понимать, что и от чего зависит: все происходит так, как происходит, поскольку многое происходит одновременно», — к такому выводу приходит польский исследователь. - Лебедева, М. М. Мировая политика: учебник / М. М. Лебедева. — М. : КНОРУС, 2011. — 256 с. — (Для бакалавров).

Дан краткий очерк предыстории и формирования современной политической системы мира после подписания Вестфальского мира в 1648 г. Раскрывается содержание основных теоретических подходов в исследованиях международных отношений и мировой политики (реализм и неореализм, неомарксизм, либерализм и неолиберализм, постмодернизм, феминизм, частные теории). Основное внимание уделено рассмотрению процессов и проблем современной мировой политики, разъяснению понятий «политическая система современного мира» и «система международных отношений», анализу изменений политической системы мира во второй половине ХХ — начале XXI в. под влиянием транснациональных акторов.

В конце каждой главы учебника предлагаются списки контрольных вопросов и рекомендуемой литературы. - Лось, В. А. Основания глобализации: филос. подход: учеб. пособие / В. А. Лось. — М. : Изд-во РАГС, 2010. — 200, [2] с.

Учебное пособие знакомит с содержанием различных теоретических воззрений на процессы глобализации. Подчеркивается, что изучение глобальной социоэкосистемы предполагает использование адекватного научного подхода и формирование нового категориального аппарата на основе междисциплинарных исследований и адаптации знаний в области философии, политологии, культурологии, экономике и др. - Мартыненко, С. В. Политическая глобализация / С. В. Мартыненко; Ин-т социал.-полит. исследований РАН. — М. : Академия, 2009. — 252 с.

Автор анализирует сущность и институциональные основы политической глобализации, предлагает свое видение глобальных тенденций в мировой политике, преодолевающее одномерный и ортодоксальный подход к анализу системы международных отношений, который оперирует исключительно терминами геополитики и борьбы за власть между государствами. Подчеркивается, что в условиях политической глобализации наряду с расширением, сжатием и ускорением политических процессов происходит стирание различий между локальным и глобальным таким образом, что вопросы внутренней политики становятся интернационализированными, а всемирные политические процессы — национализированными. - Маруев, А. Ю. Когнитивно-векторная модель реализации геополитических интересов России / А. Ю. Маруев. — М. : Граница, 2010. — 118 с.

В монографии исследуются методологические основы формирования геостратегических возможностей России, научно обоснован векторный подход к определению геополитических интересов Российской Федерации. Представлена разработка основанных на когнитивном анализе моделей геополитических интересов России и мониторинга состояния приоритетных интересов в процессе их реализации. Особое внимание уделено анализу участия спецслужб в формировании и реализации геостратегии России в современных условиях, роли развединформации в принятии ключевых геостратегических решений. - Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов / под ред. И. В. Ильина, Д. И. Трубецкова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. — 412 с.

Рассматриваются глобальные процессы в неживой природе, органическом мире и социальной жизни с позиций нелинейной динамики. Обсуждается современная картина мира и место в ней нелинейной науки, приводится классификация глобальных процессов, характеризуются модели глобальных процессов эволюции Земли, жизни и общества, а также мировой политики и экономики. - Полосин, А. В. Политический регион: опыт операционализации и концептуализации понятия / А. В. Полосин. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. — 195, [3] c.

В монографии дан анализ основных свойств и признаков политического региона, источников и факторов становления и развития политической субъектности региона в России, а также взаимоотношений центр-регион. Подчеркивается, что политическая субъектность является сущностным признаком, основанием конституирования и способом функционирования, квалифицирующим признаком политического региона. Подробно рассматриваются содержательные и функциональные характеристики политической субъектности: артикуляция и манифестация интересов регионального сообщества; институционализация политической активности; самостоятельность в принятии решений; выстраивание федеративных отношений и др. - Сидоров, В. А. Политическая культура журналиста: учеб. пособие / В. А. Сидоров. — СПб. : Петрополис, 2010. — 240 с.

Раскрываются основные темы учебной дисциплины «Политическая культура журналиста», в том числе: политическая культура журналиста: предмет исследования и особенности изучения; политическая культура общества и журналистской деятельности; формирование и функционирование политической культуры журналиста; политическая культура журналиста демократического общества. - Сорокин, В. В. Юридическая глобалистика: учебник / В. В. Сорокин. — Барнаул: Азбука, 2009. — 582 с.

Книга содержит концептуальное обоснование юридической глобалистики как новой области общетеоретического знания, в рамках которой специально изучается влияние глобализма на право и национальную государственность. Автор раскрывает характерные черты и особенности глобализации в государственно-правовой сфере, проясняет перспективы развития права и национального государства в ходе глобализации, формирования Мирового правительства, наднациональной электронной системы регулирования и других институтов глобализма, исследует роль метафизических оснований права в нейтрализации отрицательных воздействий глобализации на правовую систему и национальное государство. - Станкевич, Г. В. Политизация религии: теория и методология проблемы: монография / Г. В. Станкевич. — Ставрополь: Параграф, 2010. — 128 с.

Автор исследования стремится ответить на вопрос о том, где проходит грань между религией и политикой и каким образом эти две сферы оказывают влияние друг на друга. В монографии дан анализ неполитических факторов политического процесса и религиозной составляющей современного политического пространства, а также особенностей и причин политизации ислама, буддизма и христианства в современной России. - Федотов, А. П. Глобалистика: основы науки о Земной управляемой цивилизации: курс лекций / А. П. Федотов, С. В. Плотников. — М. : Профиль — 2С, 2009. — 312 с.

Автор рассматривает глобалистику как новую науку о современном мире, или науку о Земной управляемой цивилизации, которая возникла как защитная мера на угрозу глобальной катастрофы. Эта наука, по мнению авторов, открыла исключительно важный для человечества научный факт наступления глобальной катастрофы приблизительно в конце первой четверти XXI века и, как следствие, установила полную нежизнеспособность сегодняшнего мира как он есть и пришла к эпохальному открытию — жизненной необходимости перехода от эпохи Земной стихийной цивилизации к эпохе Земной управляемой цивилизации, разработав модели жизнеспособной цивилизации.

В данном курсе лекций описаны динамика современного мира и модели жизнеспособного мира, изложена научная теория перехода от эпохи Земной стихийной цивилизации — к Земной управляемой цивилизации. - Халид, А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии / А. Халид; пер. с англ. А. Б. Богдановой. — М. : Новое лит. обозрение, 2010. — 298, [2] с. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас». Политология).

Книга американского историка посвящена исламскому возрождению в постсоветской Центральной Азии, в пяти государствах, которые возникли после распада Советского Союза — Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Автор анализирует результаты советского проекта по преобразованию Центральной Азии, полагая, что общество и культура за советский период претерпели серьезную трансформацию, которая обособила этот регион от остального мусульманского мира. А. Халид пересматривает сформированные холодной войной мнения о советской модернизации как об исключительно репрессивном режиме. Итогом исследования становится неоднозначная картина, включающая в свою перспективу историю взаимоотношений между исламом и государством, начиная с эпохи проникновения ислама в Центральную Азию и заканчивая серединой 2000-х. - Щербина, Е. А. Этническая конфликтология: регионал. аспект / Е. А. Щербина; Карач.-Черкес. ин-т гуманит. исследований. — Черкесск, 2010. — 200 с.

В полиэтническом обществе, полагает автор, все социально-политические проблемы приобретают этнический характер и этническая конфликтология, исследующая конфликтный потенциал общества, представляет собой синтез конфликтологического и регионологического знания. Основное внимание уделено вопросам технологизации этноконфликтологических исследований на региональном уровне. Рассматриваются основные принципы мониторинга, моделирования и менеджмента этнорегиональных конфликтов, опыт урегулирования и практики управления этноконфликтными процессами в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

На основе мониторингов в КЧР в 1990-х гг. и в 2005 -2009 гг. в книге представлена модель конфликтных процессов в полиэтничном регионе, дан конфликтологический портрет КЧР.

См. также: 3, 4, 5, 22, 30

Прикладная политология

- Нежданов, Д. В. Политический рынок и партийный дизайн в современной России: опыт метафорич. моделирования становления парт. системы / Д. В. Нежданов. — Екатеринбург: [Б. и.], 2009. — 168 с.

Автор исходит из того, что такие метафоры, как «торговать партийным брендом», «покупать кандидата», «политический рынок», «политический капитал» и др. стали нормой и обыденного языка и профессионального жаргона. Работа посвящена обоснованию теоретико-методологического статуса метафоры рынка в отечественной политологии, изучению политического рынка как целостной метафорической системы (включающей такие производные метафоры, как политический маркетинг, политический капитал, политический франчайзинг, политический бренд, партийный дизайн и др.), определению границ их эвристичности и объяснительного потенциала. - Технологии политической рекламы: учеб.-метод. пособие / О. Е. Гришин [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Акад. повыш. квалиф. и проф. переподготовки работников образования / под ред. О. Е. Гришина, Г. И. Авциновой. — М., 2010. — 193, [1] с.

Раскрывается содержание прикладной отрасли политической науки — политической рекламы как политической технологии и необходимого компонента политического рынка. Представлены основные положения современной политической рекламы как учебной дисциплины, рассмотрены ее предмет, методы, функции. Дан анализ форм, способов и видов технологий политической рекламы. Предлагаются методические материалы для студентов и преподавателей.

В приложении публикуются извлечения из нормативно-правовых актов, проект Этического Кодекса политической рекламы, примеры политических лозунгов (слоганов).

История политической мысли

- Дамье, В. В. История анархо-синдикализма: крат. очерк / В. В. Дамье. — 2-е изд., испр., доп. — М. : ЛИБРОКОМ, 2010. — 152 с.

Книга признанного в научной среде России и Запада специалиста по истории анархосиндикалистского и экологического движений В. В. Дамье посвящена истории анархо-синдикализма — особого течения в мировом рабочем движении, которое образуют революционные союзы трудящихся («syndicat» по-французски означает профсоюз), выступающие за создание безгосударственного (анархистского) общества всеобщего самоуправления, этой единственной в истории массовой форме анархистского движения, которая появилась и обрела силу в первые десятилетия ХХ века.

Прослеживаются основные этапы и исторические особенности движения революционных синдикалистов в период Первой мировой войны, переход от революционного синдикализма к анархо-синдикализму и мировое анархо-синдикалистское движение в 1920 — 1930 гг., положение анархо-синдикалистов в период Второй мировой войны и после войны. Особое внимание уделено роли анархо-синдикалистов в Испанской революции, их попыткам провести социальные преобразования в Каталонии и Арагоне — испанских провинциях, где во время гражданской войны 1936 — 1939 гг. Национальная конфедерация труда (CNT) имела преобладающее влияние.

Подчеркивается, что происходящее с 1990-х годов оживление мирового анархо-синдикалистского движения вызвано стремлением его участников дать свой ответ на новые вызовы времени, преодолеть тупики потерпевших с падением коммунистических режимов крах традиционных левых идей. - Новгородцев, П. И. Об общественном идеале / П. И. Новгородцев. — 6-е изд. — М. : КРАСАНД, 2010. — 512 с. — (Из наследия мировой философской мысли. Социальная философия).

Книга выдающегося русского философа П. И. Новгородцева (1866 — 1924), впервые увидевшая свет в октябре 1917 г., посвящена преимущественно анализу политических теорий социализма и анархизма. П. И. Новгородцев рассматривает кризис политических и общественных идей как следствие крушения идеи земного рая, веры в совершенное правовое государство и признает в качестве общего выхода из этого кризиса неизбежную замену конечного совершенства началом бесконечного совершенствования. «Жизнь выше теории, — писал Новгородцев, — к этому в конце концов должен прийти и социализм в лице новейших его представителей. К этому должна прийти и всякая социально-политическая система, стремящаяся стать учением жизни». - Раквиашвили, А. А. Либерализм: эволюция идей / А. А. Раквиашвили. — М. : ЛЕНАНД, 2010. — 184 с.

Автор прослеживает эволюцию идей, сформировавших современный либерализм, раскрывает причины резких флуктуаций в популярности либеральных идей, особенно ярко проявившихся в середине ХХ в. и сопровождавшихся расцветом марксизма, а затем — кейнсианства. Особое внимание сосредоточено на анализе возможных направлений эволюции либерализма. - Рябов, П. В. Краткий очерк истории анархизма в XIX — ХХ веках; Анархические письма / П. В. Рябов. — М. : КРАСАНД, 2010. — 184 с. — (Размышляя об анархизме).

Книга содержит историко-биографические очерки об известных теоретиках анархизма XIX — XX вв. — У. Годвине, М. Штирнере, П. Ж. Прудоне, П. Кропоткине, об основных этапах развития анархического движения на рубеже веков, а также о наиболее ярких эпизодах в истории анархизма и революционного синдикализма в ХХ в. Особого внимания заслуживают вошедшие в книгу «Анархические письма». Что значит сегодня — быть революционером? Осуществим ли анархизм, или это утопия? Каково философское ядро анархизма? Что может сделать личность в современном обществе и может ли она вообще сделать что-то? Какими шансами и какими опасностями чревата революция? Как оправдать сегодня позицию революционера? В поисках ответов на эти вопросы, автор проясняет догматы анархической веры, оценивает перспективы анархизма в современном мире. - Философия политического действия. Из истории левой политической мысли ХХ века / А. Б. Баллаев [и др.] ; Ин-т философии РАН. — М. : Идея-Пресс, 2010. — 272 с.

Работа посвящена анализу систем европейской политической философии первой половины ХХ в. — эпохи, у истоков которой, как подчеркивается, находились империалистические устремления развитых держав, затем ее контуры были очерчены социалистическими революциями в России и Восточной Европе, а позже свой отпечаток оставили нацизм и фашизм. В качестве важнейших причин взрыва насилия в эту эпоху рассматриваются теории и практики левого и правого радикализма. Дается анализ политического действия у К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, философских основ левой революции и проблематики политического у В. Ленина, Д. Лукача, К. Каутского и Р. Люксембург, А. Грамши, И. Сталина. Специально исследуются взаимосвязи социал-реформизма и левого радикализма, развитие политико-философской мысли и интеллектуального поиска, связанных с проблемой свободы и борьбой с тоталитаризмом в 1930 — 1960-е гг. Речь идет о французской феноменологии (Мерло-Понти), экзистенциализме Ж.-П. Сартра, теории социальной инженерии К. Поппера.

См. также: 15, 19, 28, 29, 33, 35

Алфавитный указатель авторов и заглавий

Абдуллин, Р. З. Российская национальная идея

Актуальные проблемы политики и политологии в России

Баллаев, А. В. Философия политического действия

Балынская, Н. Р. Особенности политических коммуникационных процессов в современной России

Бжезинский, З. Великая шахматная доска

Бжезинский, З. Выбор

Бжезинский, З. Еще один шанс

Бусыгина, И. М. Политическая география