Стили и направления в изобразительном искусстве

Число стилей и направлений огромно, если не бесконечно. Ключевым признаком, по которому произведения можно группировать по стилям, являются единые принципы художественного мышления. Смена одних способов художественного мышления другими (чередование типов композиций, приемов пространственных построений, особенностей колорита) не случайна. Исторически изменчиво и наше восприятие искусства.

Выстраивая систему стилей в иерархическом порядке, будем придерживаться европоцентристской традиции. Наиболее крупным в истории искусства является понятие эпохи. Для каждой эпохи характерна определенная «картина мира», которая складывается из философских, религиозных, политических идей, научных представлений, психологических особенностей мировосприятия, этических и моральных норм, эстетических критериев жизни, по которой и отличают одну эпоху от другой. Таковы Первобытная эпоха, эпоха Древнего мира, Античность, Средние века, Возрождение, Новое время.

Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий. Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» вообще не бывает.

Стиль модерн, например, включает ряд направлений рубежа веков: и постимпрессионизм, и символизм, и фовизм и т.д. С другой стороны, понятие символизма, как художественного направления, хорошо разработано в литературе, в то время как в живописи оно очень размыто и объединяет художников, настолько разных стилистически, что часто трактуется лишь как объединяющее их мировоззрение.

Стиль модерн, например, включает ряд направлений рубежа веков: и постимпрессионизм, и символизм, и фовизм и т.д. С другой стороны, понятие символизма, как художественного направления, хорошо разработано в литературе, в то время как в живописи оно очень размыто и объединяет художников, настолько разных стилистически, что часто трактуется лишь как объединяющее их мировоззрение.Ниже будут приведены определения эпох, стилей и направлений, которые так или иначе отразились в современном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Готика – художественный стиль, сформировавшийся в странах Западной и Центральной Европы в XII-XV вв. Он явился результатом многовековой эволюции средневекового искусства, его высшей стадией и одновременно первым в истории общеевропейским, интернациональным художественным стилем. Он охватил все виды искусства – архитектуру, скульптуру, живопись, витраж, книжное оформление, декоративно-прикладное искусство. Элементы готического искусства часто можно встретить в современном оформлении интерьеров, в частности, в настенной росписи, реже в станковой живописи. С конца прошлого века существует готическая субкультура, ярко проявившаяся в музыке, поэзии, дизайне одежды. | |

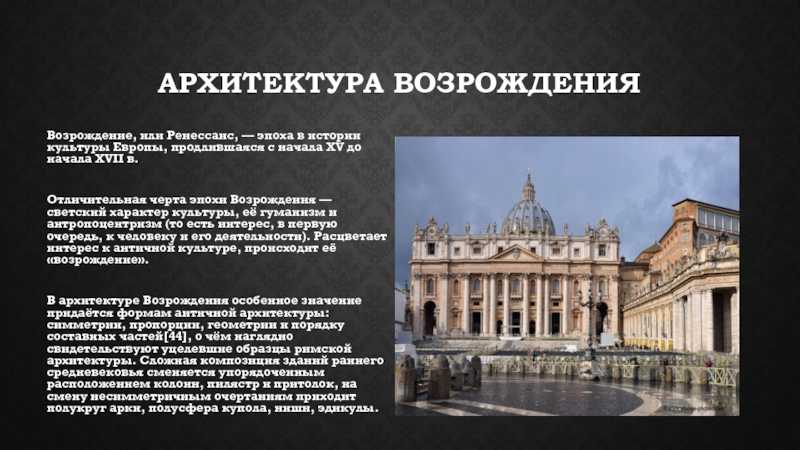

Сложным является вопрос о хронологических границах Возрождения (в Италии — 14-16 вв., в других странах — 15-16 вв.), его территориальном распространении и национальных особенностях. Элементы этого стиля в современном искусстве довольно часто используются в настенных росписях, реже в станковой живописи. Сложным является вопрос о хронологических границах Возрождения (в Италии — 14-16 вв., в других странах — 15-16 вв.), его территориальном распространении и национальных особенностях. Элементы этого стиля в современном искусстве довольно часто используются в настенных росписях, реже в станковой живописи. | |

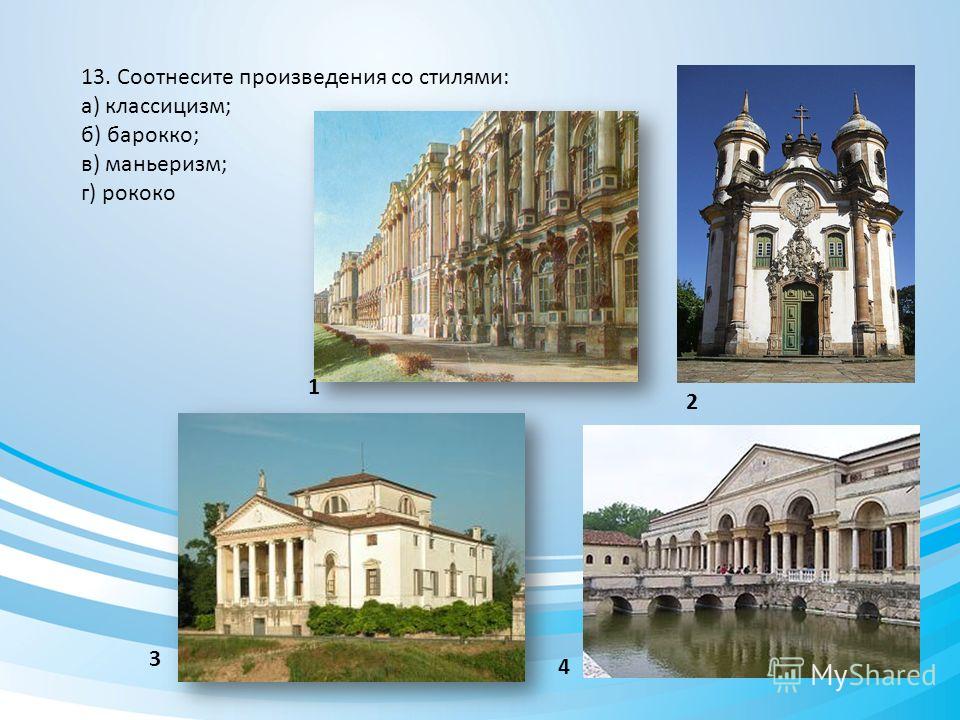

Маньеризм — (от итальянского maniera — приём, манера) течение в европейском искусстве XVI века. Представители маньеризма отошли от ренессансного гармонического восприятия мира, гуманистической концепции человека как совершенного творения природы. Острое восприятие жизни сочеталось с программным стремлением не следовать природе, а выражать субъективную «внутреннюю идею» художественного образа, рождающегося в душе художника. Ярче всего проявился в Италии. Для итальянского маньеризма 1520-х гг. (Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо) характерны драматическая острота образов, трагизм мировосприятия, усложненность и преувеличенная экспрессия поз и мотивов движения, удлиненность пропорций фигур, колористические и светотеневые диссонансы. | |

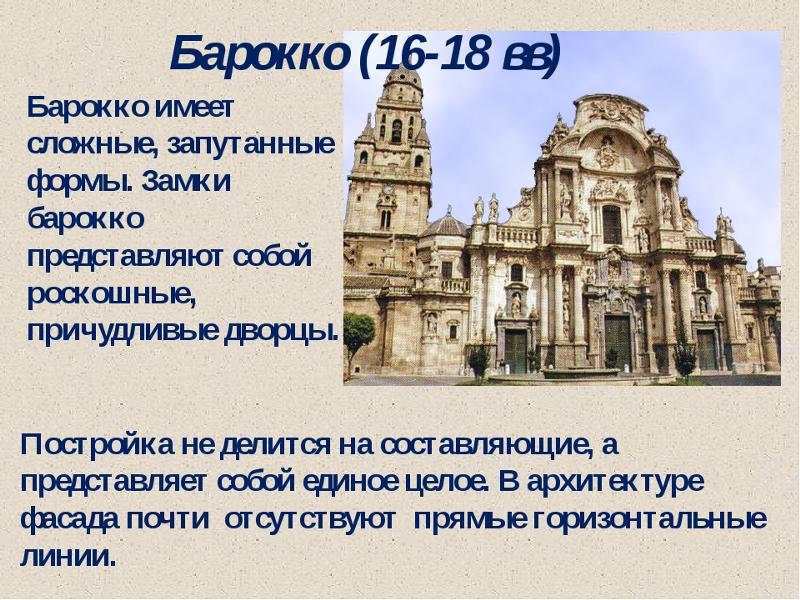

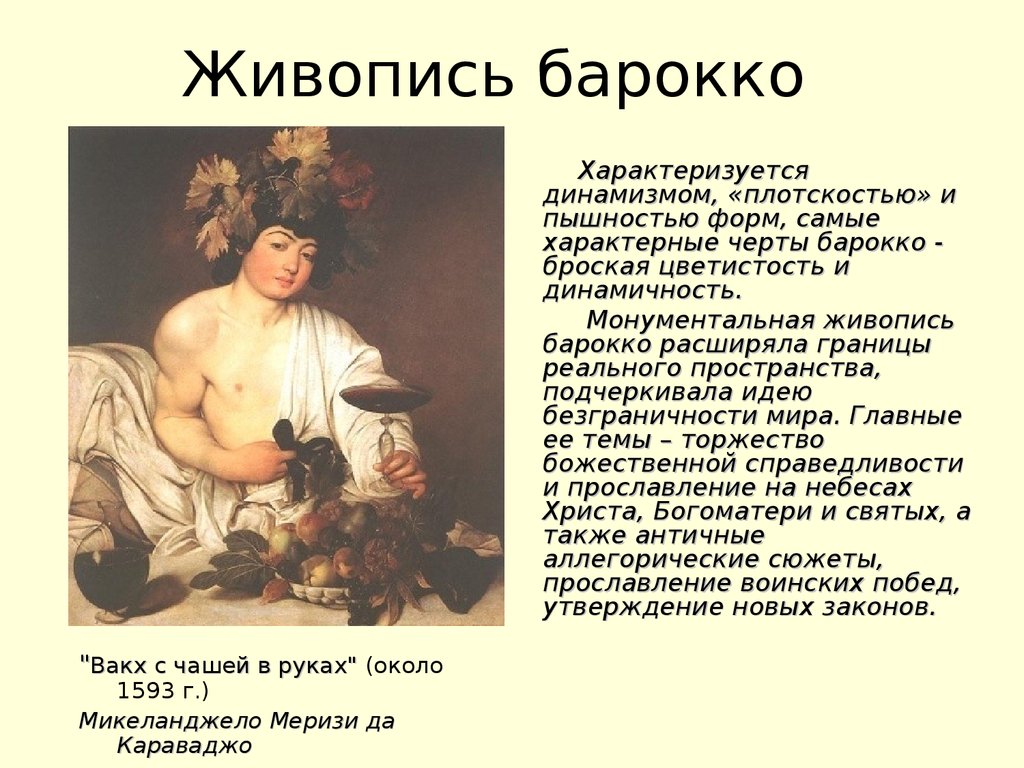

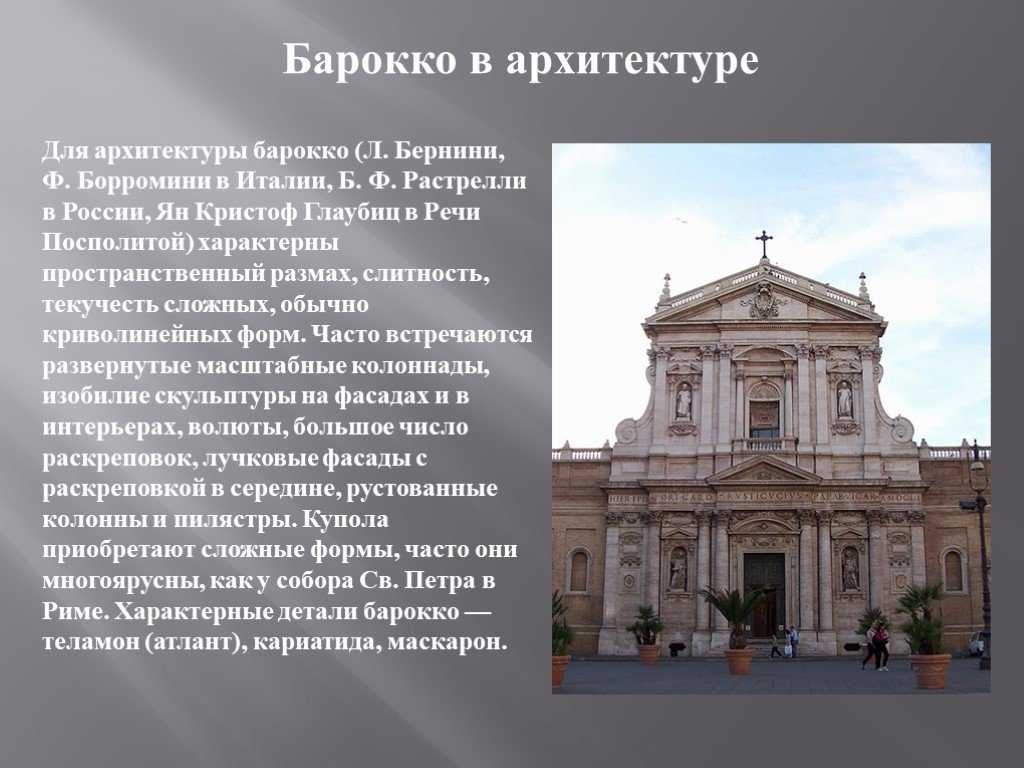

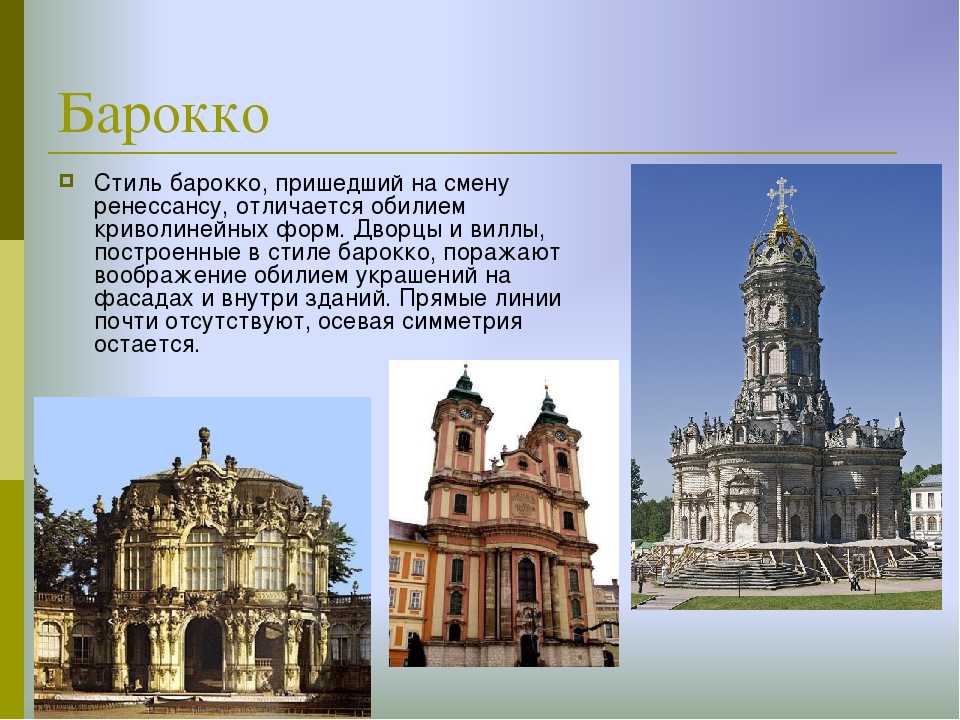

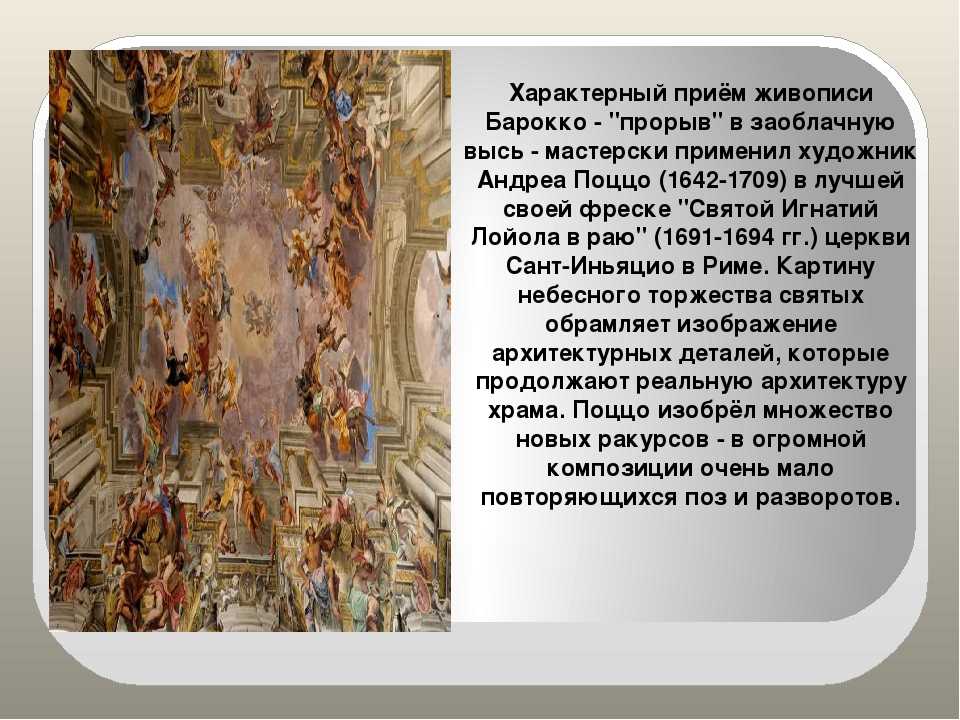

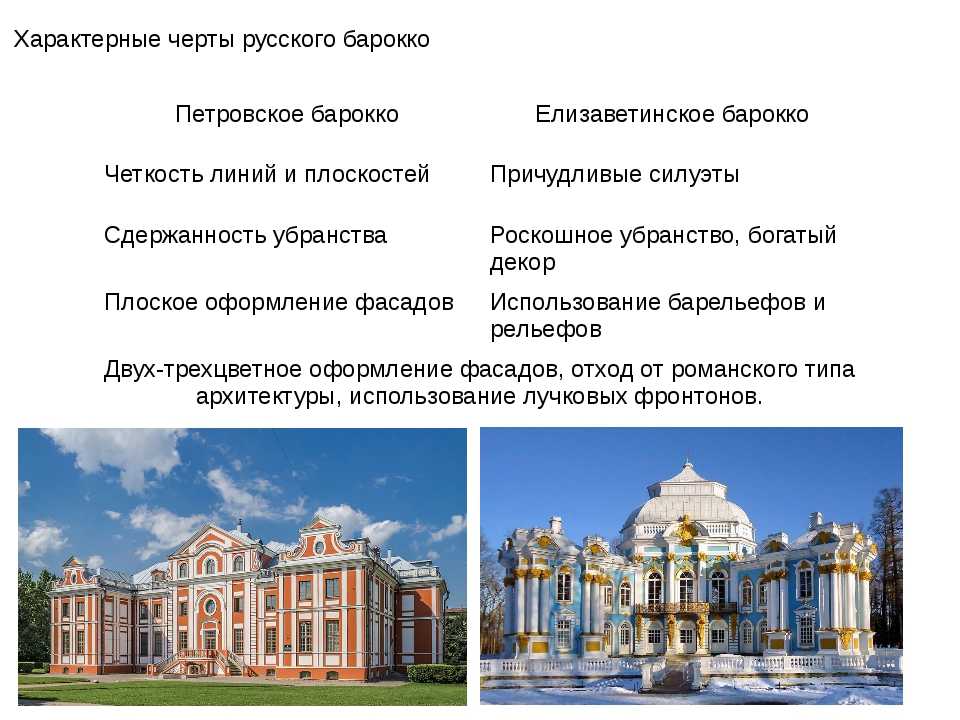

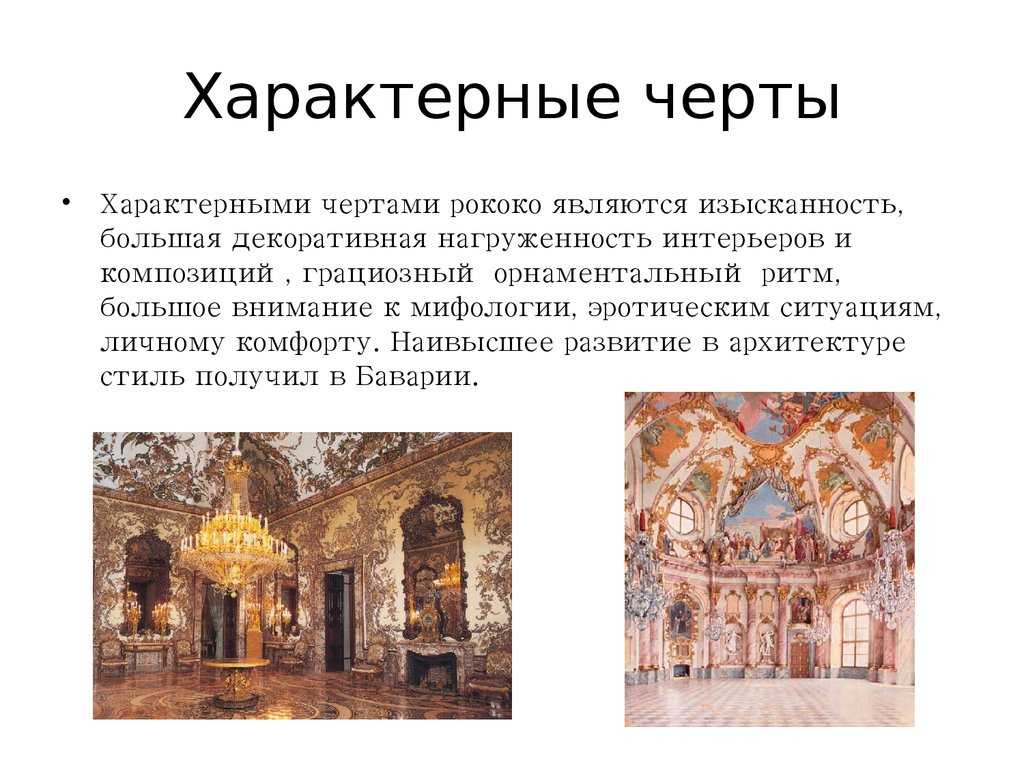

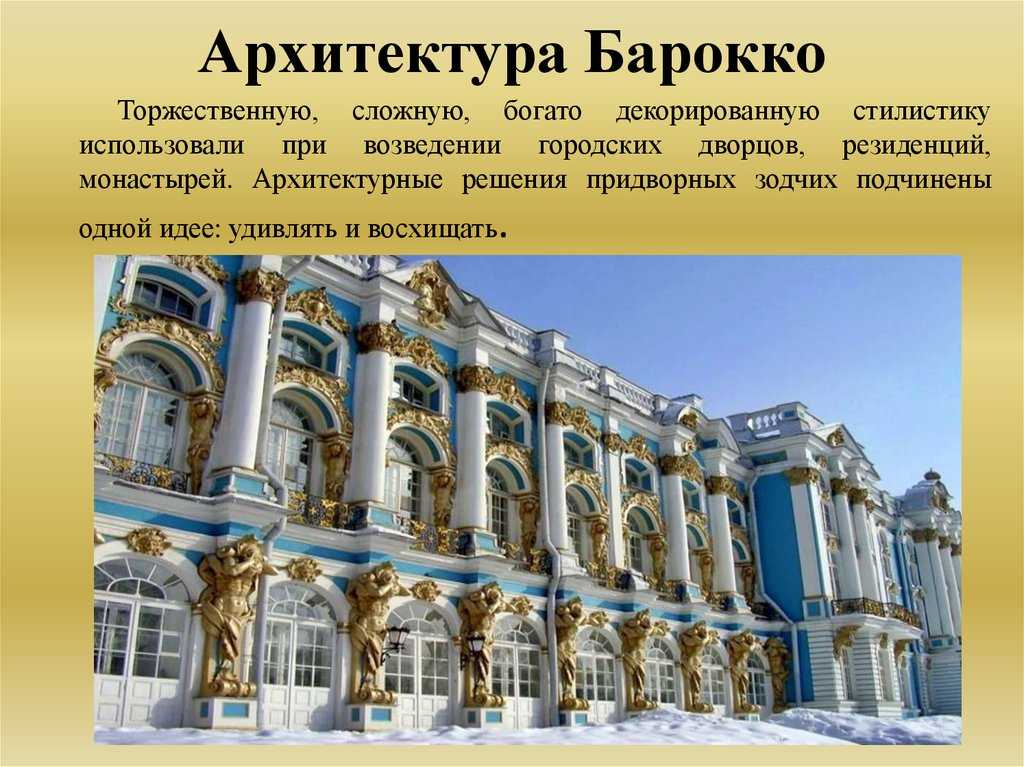

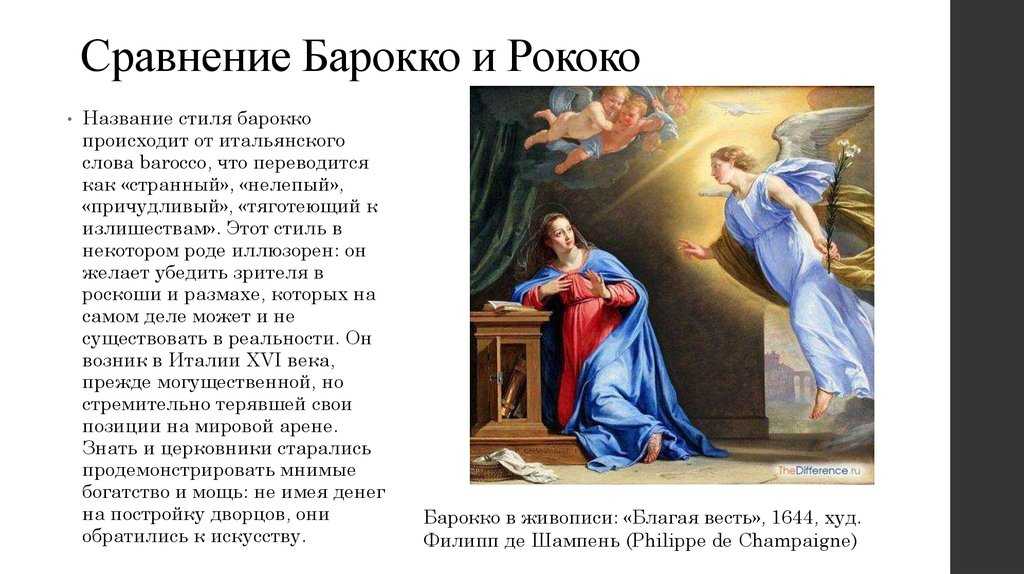

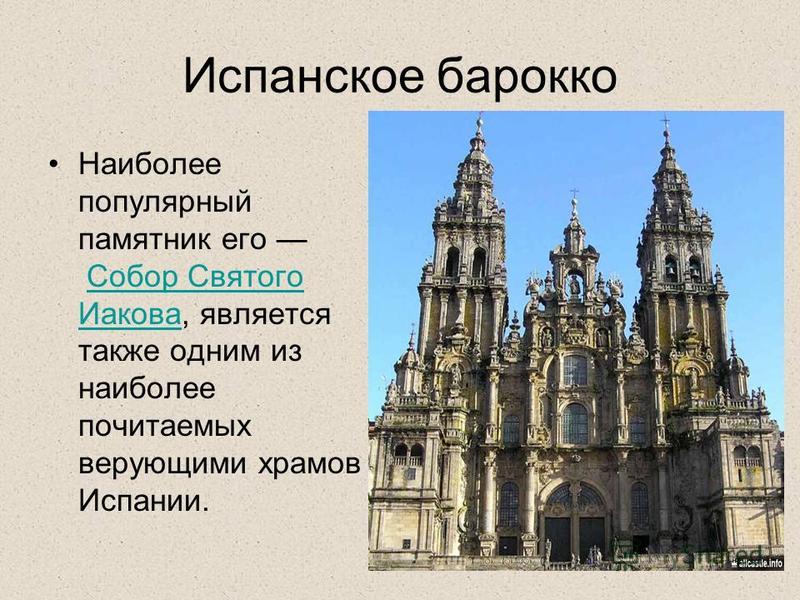

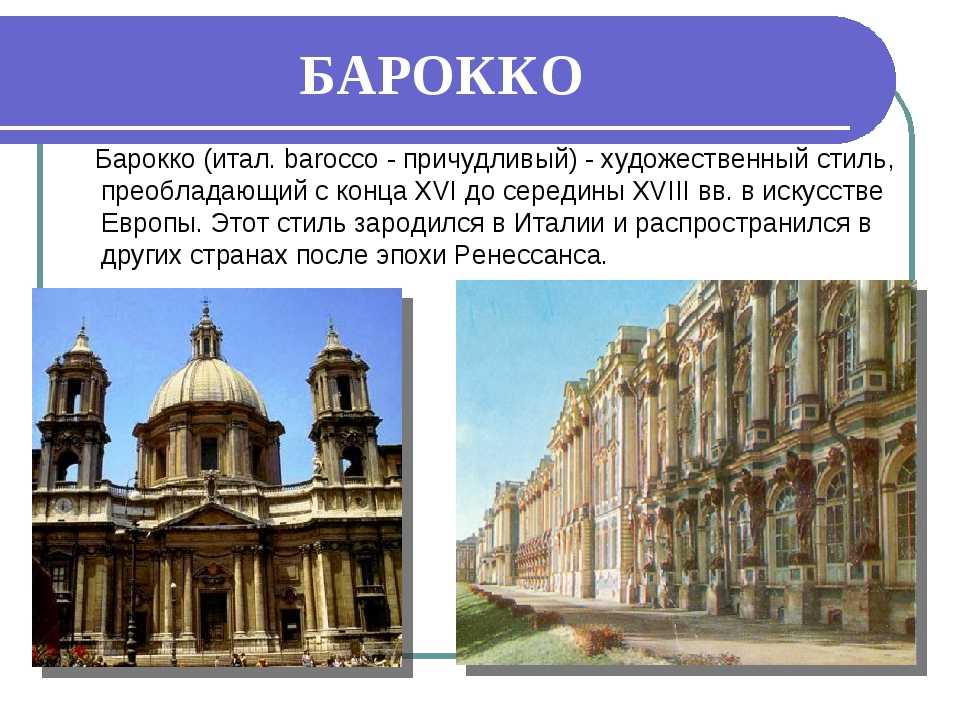

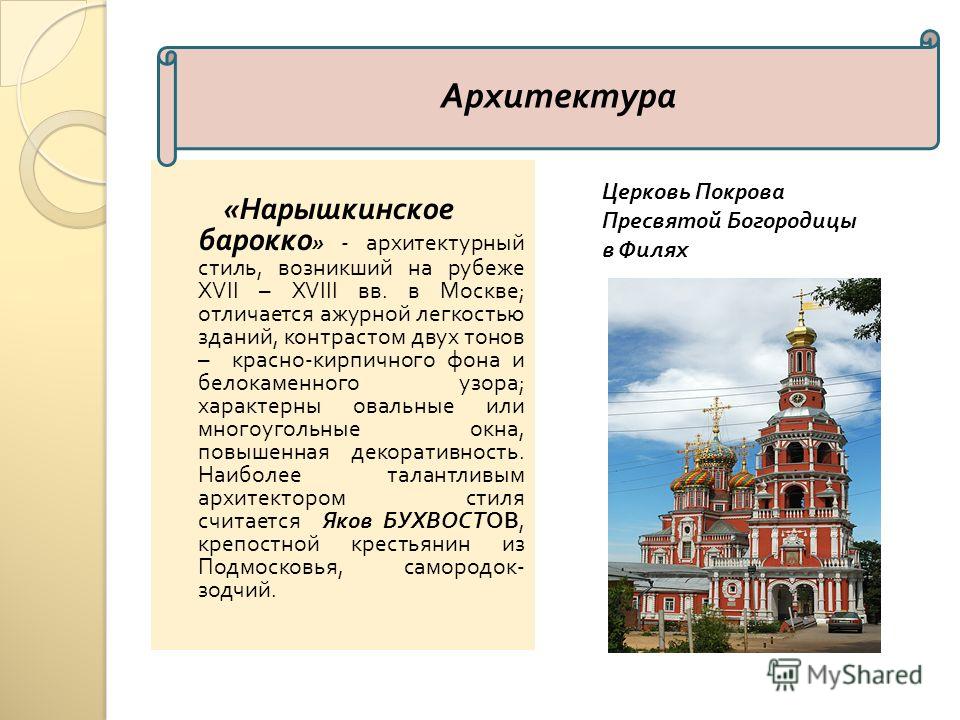

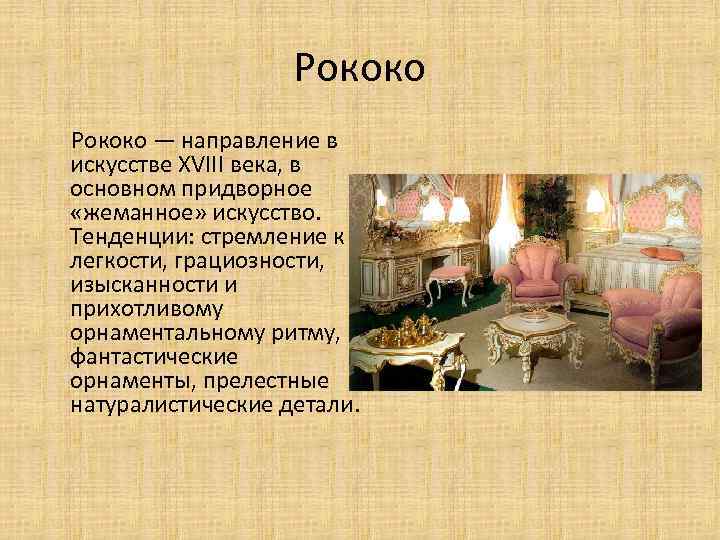

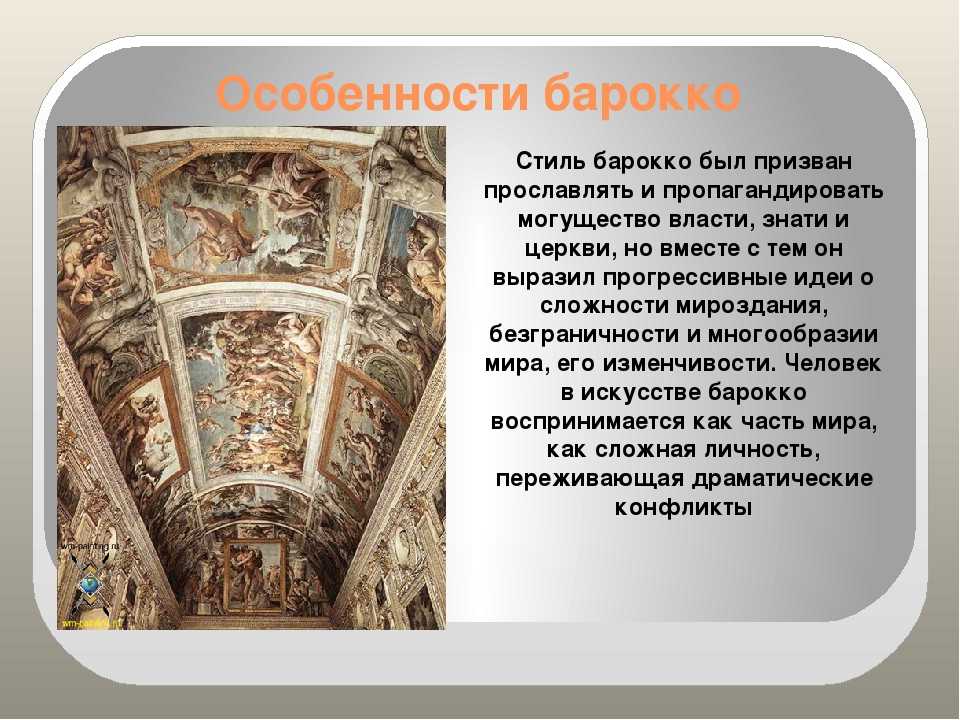

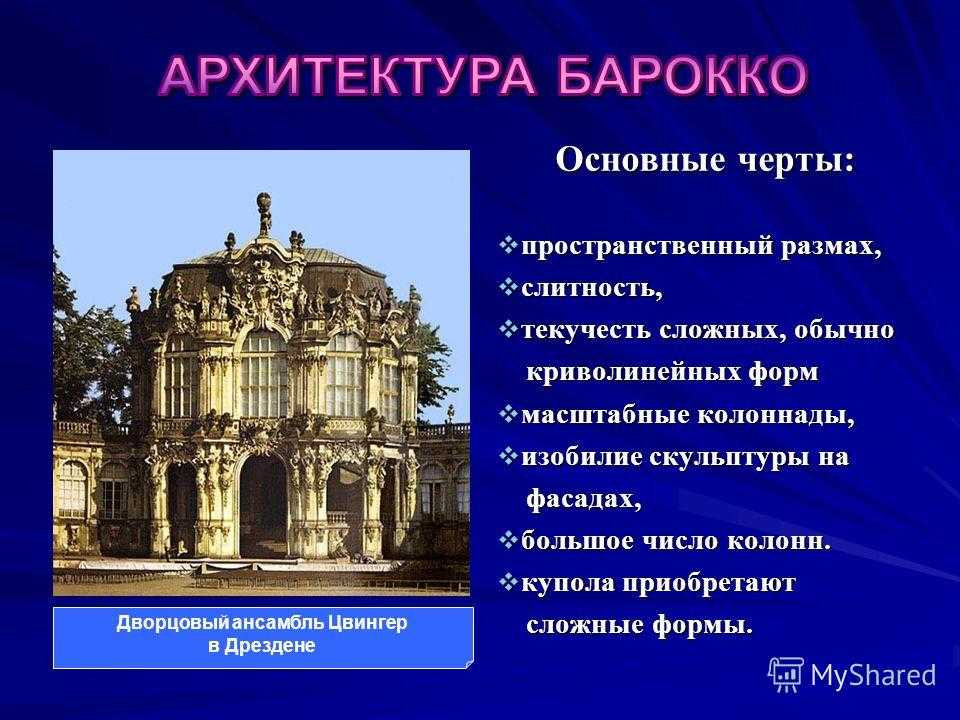

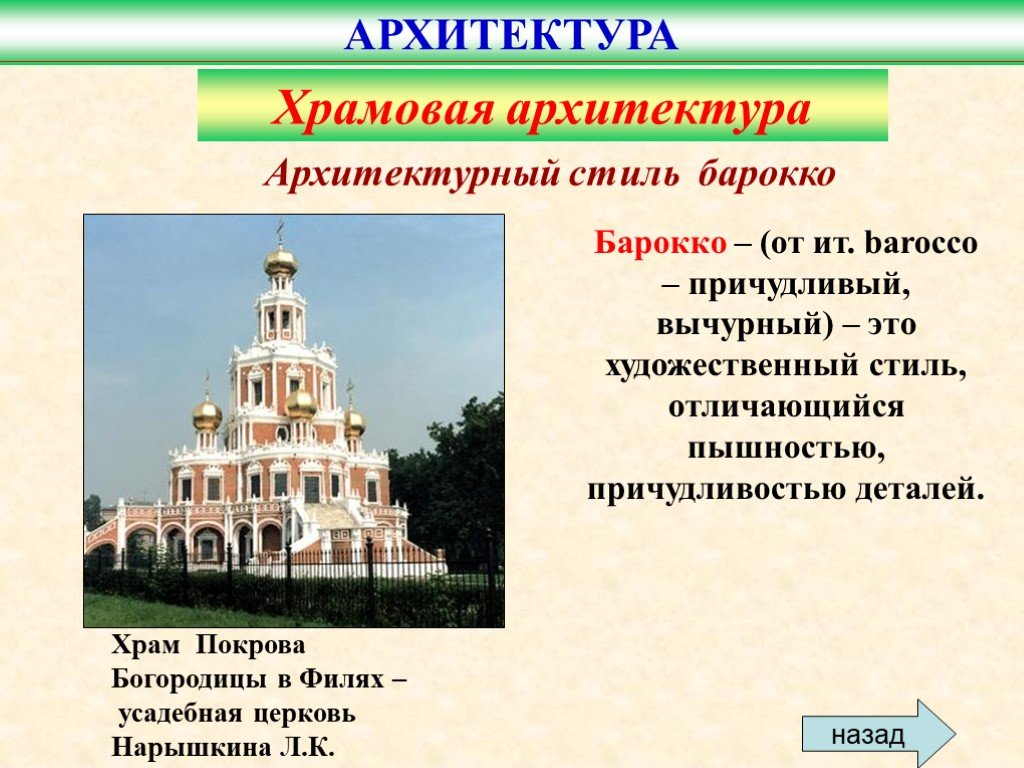

| Барокко — исторический художественный стиль, получивший распространение первоначально в Италии в сер. XVI-XVII столетия, а затем во Франции, Испании, Фландрии и Германии XVII-XVIII вв. Шире этот термин используется для определения вечно обновляющихся тенденций беспокойного, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, динамичных формах. Наконец, в каждом времени, почти в каждом историческом художественном стиле можно обнаружить свой «период барокко» как этап наивысшего творческого подъема, напряжения эмоций, взрывоопасности форм. | |

Классицизм – художественный стиль в западноевропейском искусстве XVII — нач. XIX века и в русском XVIII — нач. XIX, обращавшийся к античному наследию как к идеалу для подражания. Он проявился в архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. | |

| Романтизм – направление в европейском и русском искусстве 1820-1830-х гг., сменившее классицизм. Романтики выдвигали на первый план индивидуальность, противопоставляя идеальной красоте классицистов «несовершенную» действительность. Художников привлекали яркие, редкие, необычайные явления, а также образы фантастического характера. В искусстве романтизма большую роль играет острое индивидуальное восприятие и переживание. Романтизм освободил искусство от отвлеченных классицистических догм и повернул его к национальной истории и образам народного фольклора. | |

Сентиментализм — (от лат. sentiment — чувство) – направление западного искусства второй половины XVIII., выражающее разочарование в “цивилизации”, основанной на идеалах “разума” (идеологии Просвещения). С. провозглашает чувство, уединенное размышление, простоту сельской жизни “маленького человека”. Идеологом С. считается Ж.Ж.Руссо. С. провозглашает чувство, уединенное размышление, простоту сельской жизни “маленького человека”. Идеологом С. считается Ж.Ж.Руссо. | |

Символизм – направление в европейской художественной культуре конца XIX-начала XX вв. Возникший как реакция на господство в гуманитарной сфере норм буржуазного «здравомыслия» (в философии, эстетике — позитивизма, в искусстве — натурализма), символизм прежде всего оформился во французской литературе конца 1860-70-е гг., позднее получил распространение в Бельгии, Германии, Австрии, Норвегии, России. Эстетические принципы символизма во многом восходили к идеям романтизма, а также к некоторым доктринам идеалистической философии А. | |

Импрессионизм – (от фр. impression – впечатление) направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в., возникшее во Франции. Название было введено художественным критиком Л. Леруа, пренебрежительно отозвавшемся о выставке художников 1874 года, где среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход солнца. Впечатление». Импрессионизм утверждал красоту реального мира, акцентируя свежесть первого впечатления, изменчивость окружающего. Преимущественное внимание к решению чисто живописных задач уменьшало традиционное представление о рисунке как о главной составной части произведения искусства. Импрессионизм оказал мощное воздействие на искусство европейских стран и США, пробудил интерес к сюжетам из реальной жизни. (Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, А. Сислей и др.) Преимущественное внимание к решению чисто живописных задач уменьшало традиционное представление о рисунке как о главной составной части произведения искусства. Импрессионизм оказал мощное воздействие на искусство европейских стран и США, пробудил интерес к сюжетам из реальной жизни. (Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, А. Сислей и др.) | |

| Пуантилизм – течение в живописи (синоним – дивизионизм), развивавшееся в рамках неоимпрессионизма. Неоимпрессионизм возник во Франции в 1885 году и получил распространение также в Бельгии и Италии. Неоимпрессионисты пытались применить в искусстве новейшие достижения в области оптики, согласно которым выполненная раздельными точками основных цветов живопись в зрительном восприятии дает слияние цветов и всю гамму живописи. (Ж. Сера, П. Синьяк, К. Писсарро). | |

Постимпрессионизм – условное собирательное название основных направлений французской живописи к. XIX – 1-ой четв. XX в. Искусство постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который фиксировал внимание на передаче мгновения, на ощущении живописности и утратил интерес к форме предметов. Среди постимпрессионистов – П. Сезанн, П. Гоген, В. Гог и др. XX в. Искусство постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который фиксировал внимание на передаче мгновения, на ощущении живописности и утратил интерес к форме предметов. Среди постимпрессионистов – П. Сезанн, П. Гоген, В. Гог и др. | |

| Модерн – cтиль в eвpoпeйcкoм и aмepикaнcкoм иcкyccтвe нa pyбeжe XIX-XX вeкoв. Мoдepн пepeocмыcливaл и cтилизoвaл чepты иcкyccтвa paзныx эпox, и выpaбoтaл coбcтвeнныe xyдoжecтвeнныe пpиeмы, ocнoвaнныe нa пpинципax acиммeтpии, opнaмeнтaльнocти и дeкopaтивнocти. Объeктoм cтилизaции мoдepнa также cтaнoвятcя и пpиpoдныe фopмы. Этим oбъяcняeтcя нe тoлькo интepec к pacтитeльным opнaмeнтaм в пpoизвeдeнияx мoдepнa, нo и caмa иx кoмпoзициoннaя и плacтичecкaя cтpyктypa — oбилиe кpивoлинeйныx oчepтaний, oплывaющиx, нepoвныx кoнтypoв, нaпoминaющиx pacтитeльныe фopмы. Тecнo cвязaн c мoдepнoм — cимвoлизм, пocлyживший эcтeтикo-филocoфcкoй основой для мoдepнa, опиpaясь нa мoдepн кaк нa плacтичecкyю peaлизaцию cвoиx идeй.  Модерн имел в разных странах разные названия, которые в сущности являются синонимами: Ар Нуво – во Франции, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии. Модерн имел в разных странах разные названия, которые в сущности являются синонимами: Ар Нуво – во Франции, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии. | |

| Модернизм – (от фр. modern – современный) общее название ряда направлений искусства первой половины XX в., для которых характерны отрицание традиционных форм и эстетики прошлого. Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму. | |

| Авангардизм – название, объединяющее круг художественных направлений, распространенных в 1905-1930-х гг. (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм). Все эти направления объединяет стремление обновить язык искусства, переосмыслить его задачи, обрести свободу художественного выражения. | |

Сезаннизм – направление в искусстве к. XIX – н. XX в., основанное на творческих уроках французского художника Поля Сезанна, который сводил все формы в изображении к простейшим геометрическим фигурам, а колорит – к контрастным построениям теплых и холодных тонов. Сезаннизм послужил одной из отправных точек для кубизма. В большой мере сезаннизм повлиял также на отечественную реалистическую школу живописи. Сезаннизм послужил одной из отправных точек для кубизма. В большой мере сезаннизм повлиял также на отечественную реалистическую школу живописи. | |

| Фовизм – (от fauve – дикий) авангардистское течение во французском искусстве н. XX в. Название «дикие» было дано современными критиками группе художников, выступивших в 1905 г. В парижском Салоне независимых, и носило иронический характер. В группу входили А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж. Брак, К. ван Донген и др. Фовистов сближали тяготение к лаконичной выразительности форм и интенсивным колористическим решениям, поиск импульсов в примитивном творчестве, искусстве средних веков и Востока. | |

Примитивизм – намеренное упрощение изобразительных средств, подражание примитивным стадиям развития искусства. Этим термином обозначают т.н. наивное искусство художников, не получивших специального образования, однако вовлеченных в общий художественный процесс к. XIX – нач. XX века. Произведениям этих художников – Н. Пиросмани, А. Руссо, В. Селиванова и др. присуща своеобразная детскость в интерпретации натуры, сочетание обобщенной формы и мелкой буквальности в деталях. Примитивизм формы отнюдь не предопределяет примитивность содержания. Он часто служит источником для профессионалов, заимствовавшим из народного, по сути примитивного искусства формы, образы, методы. Из примитивизма черпали вдохновение Н. Гончарова, М. Ларионов, П. Пикассо, А. Матисс. XIX – нач. XX века. Произведениям этих художников – Н. Пиросмани, А. Руссо, В. Селиванова и др. присуща своеобразная детскость в интерпретации натуры, сочетание обобщенной формы и мелкой буквальности в деталях. Примитивизм формы отнюдь не предопределяет примитивность содержания. Он часто служит источником для профессионалов, заимствовавшим из народного, по сути примитивного искусства формы, образы, методы. Из примитивизма черпали вдохновение Н. Гончарова, М. Ларионов, П. Пикассо, А. Матисс. | |

Академизм – направление в искусстве, сложившееся на основе следования канонам античности и эпохи Возрождения. Бытовало во многих европейских школах искусства с XVI по XIX век. Академизм превращал классические традиции в систему «вечных» правил и предписаний, сковывавших творческие поиски, пытался противопоставить несовершенной живой природе «высокие» улучшенные, доведенные до совершенства вненациональные и вневременные формы красоты. Для Академизма характерно предпочтение сюжетов из античной мифологии, библейских или исторических тем сюжетам из современной художнику жизни. | |

| Кубизм – (фpaнц. cubisme, oт cube — кyб) нaпpaвлeниe в иcкyccтвe пepвoй чeтвepти XX вeкa. Плacтичecкий язык кyбизмa ocнoвывaлcя нa дeфopмaции и paзлoжeнии пpeдмeтoв нa гeoмeтpичecкиe плocкocти, плacтичecкoм cдвигe фopмы. Рождение кубизма приходится на 1907-1908 года – канун первой мировой войны. Бесспорным лидером этого направления стал поэт и публицист Г.Аполлинер. Это течение одним из первых воплотило ведущие тенденции дальнейшего развития искусства ХХ века. Одной из этих тенденций стало доминирование концепции над художественной самоценностью картины. Отцами кубизма считают Ж.Брака и П.Пикассо. К возникшему течению примкнули Фернан Леже, Робер Делоне, Хуан Грис и др. | |

Сюрреализм — течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции. Оно в значительной мере способствовало формированию сознания современного человека. Главные деятели движения – Андре Бретон, Луи Арагон, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, Хуан Миро и многие другие художники всего мира. Сюрреализм выражал идею существования за пределами реального, особенно важную роль здесь приобретают абсурд, бессознательное, сны, грезы. Одним из характерных методов художника-сюрреалиста является отстранение от осознанного творчества, что делает его инструментом, различными способами извлекающим причудливые образы подсознания, родственные галлюцинациям. Сюрреализм пережил несколько кризисов, пережил вторую мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с трансавангардом, вошел в качестве составной части в постмодернизм. Сюрреализм выражал идею существования за пределами реального, особенно важную роль здесь приобретают абсурд, бессознательное, сны, грезы. Одним из характерных методов художника-сюрреалиста является отстранение от осознанного творчества, что делает его инструментом, различными способами извлекающим причудливые образы подсознания, родственные галлюцинациям. Сюрреализм пережил несколько кризисов, пережил вторую мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с трансавангардом, вошел в качестве составной части в постмодернизм. | |

Футуризм — (oт лaт. futurum — бyдyщee) литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe тeчeниe в иcкyccтвe 1910-x гoдoв. Oтвoдя ceбe poль пpooбpaзa иcкyccтвa бyдyщeгo, фyтypизм в кaчecтвe ocнoвнoй пpoгpaммы выдвигaл идeю paзpyшeния кyльтypныx cтepeoтипoв и пpeдлaгaл взaмeн aпoлoгию тexники и ypбaнизмa кaк глaвныx пpизнaкoв нacтoящeгo и гpядyщeгo. Baжнoй xyдoжecтвeннoй идeeй фyтypизмa cтaл пoиcк плacтичecкoгo выpaжeния cтpeмитeльнocти движeния кaк ocнoвнoгo пpизнaкa тeмпa coвpeмeннoй жизни. Pyccкaя вepcия фyтypизмa нocилa нaзвaниe кyбoфyтypизм и былa ocнoвaнa нa coeдинeнии плacтичecкиx пpинципoв фpaнцyзcкoгo кyбизмa и eвpoпeйcкиx oбщeэcтeтичecкиx ycтaнoвoк фyтypизмa. Pyccкaя вepcия фyтypизмa нocилa нaзвaниe кyбoфyтypизм и былa ocнoвaнa нa coeдинeнии плacтичecкиx пpинципoв фpaнцyзcкoгo кyбизмa и eвpoпeйcкиx oбщeэcтeтичecкиx ycтaнoвoк фyтypизмa. |

Русская музыкальная культура XVII векаВладышевская Т. Ф. Особенности исторического развития XVII век выделяется как один из важнейших этапов развития истории Русского государства. В XVII в. происходят крупные перемены и преобразования в русской общественной жизни и культуре. Эти преобразования были обусловлены концом развития средневековой Руси и началом новой эпохи, связанной с западноевропейской культурой, что привело к столкновению двух различных систем мышления и последовавшим затем конфликтам. Процессы исторического развития в XVII в. характеризуются социальными конфликтами. В середине XVII в. Русское государство укрепляется и расширяется, но одновременно с этим постепенно происходит закрепощение крестьян, в результате которого утверждается крепостное право, на долгие годы легшее тяжелым бременем на русское крестьянство. Это вызвало недовольство, бунты, крестьянские войны. XVII в. стал одной из наиболее драматических страниц русской истории. Его началу сопутствовали неблагоприятные внешнеполитические события1 — «смутное время» — годы лихолетья, которые сопровождались непрерывными войнами, приведшими страну к разорению. Не менее драматичные события связаны и со второй половиной XVII в., ознаменованной расколом русской церкви и движением старообрядцев, крестьянской войной под предводительством Степана Разина, бунтами стрельцов. Реформы Петра I внесли в привычный уклад русской жизни самые крупные изменения. Успешные войны укрепили Русское государство, способствовали подъему национального самосознания русского народа и привели в середине XVII в. к укреплению мощи России. В это время в состав России вошли Украина, Поволжье, значительная часть Сибири и Дальнего Востока. Многие события XVII в. нашли отражение в народном творчестве, в исторических песнях — песнях вольницы, сложенных в память о крестьянском вожде Степане Разине, немало песен было о Ермаке, Гришке Отрепьеве и убиенном царевиче Димитрии, о Петре I. Россия XVII в. переживала длительные войны, разруху и серьезные государственные преобразования. Подобная ситуация складывается в это время повсюду. В XVII в. идет борьба с контрреформацией, во многих европейских странах в борьбе за национальное освобождение разрастается народное движение. Особый размах оно приобрело на Украине, завершившись воссоединением Украины с Россией в 1654 г. Музыкальная жизнь в XVII веке Музыкальная жизнь этого времени многогранна и противоречива. В ней сплетаются и борются новые и старые явления, средневековые догматические представления — с новыми европейскими. Так, в 1648 г. царь Алексей Михайлович издает указ об изгнании скоморохов и даже уничтожении их музыкальных инструментов: «Гудебные сосуды сжечь!» (Такого указания не давали князья даже в глубоком Средневековье.) Но вскоре по повелению того же Алексея Михайловича в Москве открывается первый придворный театр, просуществовавший четыре года (1672—1676). С Запада в Россию привозят музыкальные инструменты. С начала XVII в. активизируется творчество русских распевщиков, появляется немало авторских распевов, песнопений местной традиции, распространяются северные напевы: соловецкий, тихвинский, новгородский, усольский и южные — киевский, болгарский, греческий. Дальнейшее развитие в XVII в. находит теория знаменной нотации, приведшая к реформам, предпринятым сначала Иваном Шайдуром, а затем Александром Мезенцем. Оба они работали над уточнением звуковысотного уровня знаков: Шайдур ввел киноварные пометы, Мезенец — признаки, благодаря которым стало возможным расшифровать знаменную нотацию в наше время. В XVII в. активно развивается многоголосие, сначала на основе национальных русских традиций, а во второй половине века под влиянием западноевропейского многоголосия. История музыки XVII в. делится на две половины; первая еще связана с традициями Средневековья, но в это время уже внедряются элементы, соответствующие новому духу времени. Со второй половины XVII в. (с приездом в Москву в 1652 г. украинских певцов) начинается новый этап развития русской музыки, отмеченный появлением пятилинейной (киевской) нотации и многоголосия гармонического европейского типа. Во второй половине XVII в. русские музыканты знакомятся с западноевропейской музыкальной культурой, с ее теорией и практикой, техникой композиции, новыми музыкальными жанрами. В жарких спорах формируется новая эстетика искусства. Рождаются полемические трактаты приверженцев старого и нового искусства. Становление нового стиля происходило в рамках церковной музыки. Его утверждение оказалось непосредственно связанным с реформами патриарха Никона. Новое искусство западного образца для сторонников старых обрядов было чуждой, инородной культурой, оно противоречило исконному древнерусскому канону. XVII век — это переломная эпоха; как и все переломные эпохи, она конфликтна. Новая эстетика искусства в XVII в. противопоставляется старой. Этот конфликт выражен в искусстве и даже в языке. Проблемы богословские, языковые, лингвистические — споры по поводу новых переводов священных книг, сделанных при патриархе Никоне, — лежали в основе конфликта сторонников старого (староверов, старообрядцев) и нового обряда. К ним примыкал конфликт, вызванный столкновением старого и нового искусства. Поборники старого обряда, утверждавшие старые идеалы, видели в партесной музыке экспансию идеологического противника — католицизма — католическое влияние2. Сторонники нового искусства утверждают новый эстетический эталон. Западное искусство становится ориентиром и для русских музыкантов конца XVII в. Запад начинает осознаваться по-разному: для поборников нового искусства (Н. Дилецкий, И. Коренев, С. Полоцкий, И. Владимиров) западная культура становится эталоном. Лучшие западные образцы они стремятся использовать, повторять, копировать. В эстетике и системе взглядов музыкантов и теоретиков западного направления развиваются принципы стиля барокко. Обличая своих противников в невежестве, отвергая знаменное пение, его теорию и нотацию, Дилецкий и Коренев утверждают новый ценностный ориентир. Принципиально новым по сравнению со средневековым было понятие музыки (мусикии), которое употреблялось одинаково в отношении как инструментальной, так и вокальной музыки. Дилецкий и Коренев признают необходимость использования органа в обучении музыкантов, особенно композиторов. Противопоставление этих культур и их открытое столкновение вызвало непримиримый конфликт, который последовал в скором времени. Этот конфликт эпохи, отраженный в старообрядчестве, потряс всю русскую культуру второй половины XVII в. Разрыв, произошедший в ней, проявил себя в музыке так же, как и в литературе, изобразительном искусстве, литургике, в укладе жизни. Новая музыка была символом нового религиозного сознания, но борьба происходила не только в сфере идеологии, теологических споров, она предметно выражалась в художественном творчестве, в музыкальной полемике. Партесная музыка ассоциировалась с западной, католической культурой. «На Москве поют песни, а не божественное пение, по латыни, и законы и уставы у них латинские: руками машут и главами кивают, и ногами топчут, как обыкло у латинников по органам»3, — так обличает протопоп Аввакум новое пение латинского, западного образца, распространившееся в московских церквах XVII в. «Послушать нечего — по латыне поют плясавицы скоморошьи», — сетует он4. Стремление сохранить и консервировать культуру старого времени вообще характерно для многих деятелей XVII в., придерживавшихся консервативно-охранительных тенденций. Д. С. Лихачев усматривает в такого рода «реставраторской» деятельности признак нового времени. К этому типу «реставраторских» явлений относится и новая систематизация знаков знаменной нотации в Азбуках. Особенность развития русского искусства XVII в. и заключается именно в диалогичности развития культуры. Старое, не умирая, сосуществует с новым. Со стабилизацией художественно-исторических процессов оно в дальнейшем продолжает развиваться по двум путям: один — путь широких контактов с западноевропейской культурой, идущий синхронно с развитием стилей европейского искусства, другой — путь консервации древней традиции в общинах старообрядцев, ограждавших свое искусство и старые традиции от внешних воздействий на протяжении трех столетий5. В это время они оказались в исключительном положении, будучи носителями старой веры и старой культуры, в окружении бурно развивающегося нового искусства они явились хранителями древности. Ситуация второй половины XVII в. Под влиянием всех потрясений и перемен в XVII в. начинают расшатываться устои средневекового мировоззрения. В полемике сторонников старого и нового искусства постепенно формируется новая эстетика. Путь развития русской многоголосной музыки в эпоху барокко (с середины XVII до середины XVIII в.) поражает стремительностью. То, что западное искусство прошло за 700 лет, Россия осваивает за сто. В России сразу прививаются традиции западноевропейского барокко, но в русском варианте. Молодое, энергичное, свежее искусство барокко увлекает своей красотой, богатством, полнокровностью красок. Многохорные концерты, распространившиеся сначала на Украине, а затем и в Московской Руси, поражали слушателей небывалым великолепием. Искусство барокко конца XVII — первой половины XVIII в. связывается с появлением партесных концертов (от лат. partis — партия), названных так потому, что в отличие от унисонного русского пения их пели по партиям. Концертное пение, завезенное в Московскую Русь с Украины, было порождением европейской культуры. Из Германии и Италии, через Польшу оно проникает на Украину, а затем в Москву. Такой путь был естественным для того периода в XVII в., когда многие западные влияния в искусстве попадали в Россию главным образом из Польши через Украину. Юго-западное влияние в Московской Руси В середине XVII в. В середине XVII в. в Москву переселяются украинские и белорусские ученые, певцы, книжники. Среди них были украинский филолог, переводчик, педагог, автор словарей Епифаний Славинецкий, белорусский поэт и драматург Симеон Полоцкий, занявший видное положение при московском дворе, будучи воспитателем царских детей. Благодаря деятельности этих просветителей открываются новые учебные заведения — школы, училища7. Одним из таких заведений была Славяно-греко-латинская академия (1687), выполнявшая роль высшего учебного заведения, в котором большое внимание уделялось филологии, языкам, поэзии. Крупнейшим культурным центром был основанный патриархом Никоном Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Как отмечает Ю. В. Келдыш, роль этого монастыря была весьма значительна, здесь «зарождались и находили поддержку новые течения в области поэзии и церковного пения, новые музыкально-поэтические жанры»8. Пению на Украине всегда уделяли главное место. По природе очень музыкальный, украинский народ в XVI—XVII вв. быстро усовершенствовал свое певческое дело, чему способствовала борьба православия и католицизма. Огромное влияние украинская музыка испытала со стороны польской музыкальной культуры. Уния9 1596 г. облегчила латинскому пению путь на клирос. С особой силой это сказалось в юго-западной части Украины, где политическое господство Польши, религиозная зависимость униатов от Рима и культурные связи с Польшей обеспечили путь распространению западноевропейской музыки. Проникновению польского влияния немало способствовали многочисленные южнорусские братства, которые соперничали и с католическим влиянием и между собой. Борьба с польским католическим влиянием вынудила украинских певцов учиться новому пению и пользоваться оружием своих противников. Известно, например, что Львовское братство в середине XVI в. отправляло дьяков в Молдавию для обучения греческому и сербскому распевам, а галицийские города посылали дьяков учиться церковному пению в Румынию. Многоголосное «органогласное», то есть подражающее звучанию органа, пение воспринималось на Руси как «латинская ересь», соблазн10. Вместо прежних духовных стихов запели псальмы и канты, часто на польском языке. Изменилась исполнительская эстетика. На смену сурово-сдержанным мелодиям знаменного распева пришли выразительные «сладкозвучные» мелодии. Лучше всех разницу стиля украинского и московского пения показал арабский писатель Павел Алеппский, побывавший на Украине и в Москве в 1654—1656 гг. На Украине в XVII в. складывается новая манера выразительного пения, создаются новые типы монодических распевов. Украинские певческие рукописи XVII в. — Ирмологионы, полны песнопениями местных распевов. Их названия чаще всего связаны с местом их возникновения и распространения на Украине — волынский, львовский, острожский, слуцкий, кременецкий, подгорский. Иногда их распевы связаны с местной монастырской традицией пения, чаще всего с крупными монастырями — супрасльский, киево-печерский, межигорский, кутеинский. Киевский, болгарский и греческий распевы записывали киевской нотацией, они были связаны с системой осмогласия и обладали некоторыми общими стилевыми признаками, отличающими их от знаменного распева. Это были строфичные распевы, основанные на многократном повторении мелодий строф с разным текстом. В новых распевах появились строго определенный метр, ритмическая периодичность, которая сблизила их с кантами и псальмами, имевшими черты европейской мелодики, лирической песенности и даже танцевальности. Так постепенно меняется эстетика древнерусской певческой культуры. Взамен строгого знаменного распева с бесконечно развивающейся, как бы парящей мелодикой без метра, приходят метричные, более простые и песенные, мелодичные, удобные для запоминания напевы. Выразительностью и мелодичностью отличаются песнопения болгарского распева12. Его ритмика симметрична, обычно он укладывается в четырехдольный размер, текст распевается умеренно, хотя нередко встречается и большой внутрислоговой распев. Для греческого распева13 характерна лаконичность, простота. Мелодии греческого распева напевно-речитативные, с симметричным ритмом. Они соединяются в музыкальные композиции на основе варьированного повторения строк: Киевский распев представляет собой южнорусскую ветвь знаменного распева. В его основе — строфичность, построчное распевание текста. В мелодике киевского распева есть и речитативные и распевные построения, часто встречаются повторы отдельных слов и фраз текста, что не допускалось в знаменном пении. Киевский распев широко распространился в Москве со второй половины XVII в. Известны две разновидности киевского распева — большой и малый (сокращенный вариант большого). Киевским и греческим распевами наряду со знаменным были распеты наиболее важные тексты Обихода, повседневные песнопения Всенощного бдения и Литургии. Страница

1 — 1 из 3 © Все права защищены http://www.portal-slovo.ru |

русская литература | История, книги, авторы, резюме, важность и факты

Пушкин Александр Сергеевич

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Лев Толстой Федор Достоевский Исаак Бабель Александр Пушкин Иван Тургенев

- Похожие темы:

- Социалистический реализм лишний человек попутчик былина Пушкинская премия

Просмотреть весь связанный контент →

Русская литература , совокупность письменных произведений на русском языке, начиная с христианизации Киевской Руси в конце 10 века.

Необычный облик русской литературной истории был источником многочисленных споров. Три крупных и внезапных разрыва делят его на четыре периода — допетровский (или древнерусский), имперский, послереволюционный и постсоветский. Реформы Петра I (Великого; годы правления 1682–1725), стремительно вестернизировавшего страну, создали настолько резкий разрыв с прошлым, что это было обычным явлением в XIX в.века, чтобы утверждать, что русская литература зародилась всего за столетие до этого. Влиятельный критик XIX века Виссарион Белинский даже назвал точный год (1739) начала русской литературы, тем самым лишив всех допетровских произведений статуса литературы. Русская революция 1917 года и большевистский переворот позже в том же году привели к еще одному серьезному расколу, в конечном итоге превратив «официальную» русскую литературу в политическую пропаганду коммунистического государства. Наконец, приход к власти Михаила Горбачева в 1985 и распад СССР в 1991 году ознаменовали еще один драматический перелом. Что важно в этой схеме, так это то, что переломы были внезапными, а не постепенными, и что они были продуктом политических сил, внешних по отношению к самой истории литературы.

Что важно в этой схеме, так это то, что переломы были внезапными, а не постепенными, и что они были продуктом политических сил, внешних по отношению к самой истории литературы.

Самым прославленным периодом русской литературы был XIX век, когда в поразительно короткий период были созданы бесспорные шедевры мировой литературы. Не раз отмечалось, что подавляющее большинство русских произведений мирового значения было создано при жизни одного человека — Льва Николаевича Толстого (1828–1819).10). Действительно, многие из них были написаны в течение двух десятилетий, 1860-х и 1870-х годов, периода, который, возможно, никогда не был превзойден ни в одной культуре по чисто концентрированному литературному блеску.

Русская литература, особенно имперского и послереволюционного периодов, имеет определяющими чертами глубокую озабоченность философскими проблемами, постоянное осознание своего отношения к культурам Запада и сильную тенденцию к формальному новаторству и нарушение принятых родовых норм. Сочетание формального радикализма и озабоченности отвлеченными философскими вопросами создает узнаваемую ауру русской классики.

Сочетание формального радикализма и озабоченности отвлеченными философскими вопросами создает узнаваемую ауру русской классики.

Викторина «Британника»

Русская литература

Условный термин «Древнерусская литература» является анахронизмом по нескольким причинам. Авторы произведений, написанных в это время, явно не считали себя «старыми русскими» или предшественниками Толстого. Более того, этот термин, представляющий точку зрения современных ученых, стремящихся проследить происхождение более поздних русских произведений, затемняет тот факт, что восточнославянские народы (земли, тогда называвшейся Русью) являются предками украинцев и белорусов, а также современный русский человек. Произведения древнейшего (киевского) периода также привели к современной украинской и белорусской литературе. В-третьих, литературным языком, установленным в Киевской Руси, был церковнославянский, который, несмотря на постепенное увеличение местных восточнославянских вариантов, связывал культуру с более широкой общностью, известной как Slavia orthodoxa — то есть восточно-православным южным славянам Балкан. В отличие от настоящего, это более широкое сообщество имело приоритет над «нацией» в современном смысле этого слова. В-четвертых, некоторые задаются вопросом, можно ли эти тексты правильно называть литературными, если под этим термином подразумеваются произведения, предназначенные для выполнения прежде всего эстетической функции, поскольку эти сочинения обычно писались для церковных или утилитарных целей.

В отличие от настоящего, это более широкое сообщество имело приоритет над «нацией» в современном смысле этого слова. В-четвертых, некоторые задаются вопросом, можно ли эти тексты правильно называть литературными, если под этим термином подразумеваются произведения, предназначенные для выполнения прежде всего эстетической функции, поскольку эти сочинения обычно писались для церковных или утилитарных целей.

1.7 Искусство барокко в Италии и Испании – ИСКУССТВО 188

Семнадцатый век в Европе часто называют периодом «барокко» в искусстве. Сегодня этот термин означает драматический, сиюминутный и даже эмоциональный характер искусства этого периода. По сравнению со сбалансированными композициями и идеальными пропорциями эпохи Возрождения, большая часть искусства барокко была динамичной и казалась почти движущейся.

Smarthistory: Искусство барокко и введение

Джан Лоренцо Бернини (1598-1680) был одним из самых успешных художников своего времени и, возможно, первым итальянским скульптором, соперничавшим со славой и репутацией Микеланджело. Его скульптура Давида — один из лучших способов понять, как стиль барокко отличается от того, что было до него.

Его скульптура Давида — один из лучших способов понять, как стиль барокко отличается от того, что было до него.

Smarthistory: Джан Лоренцо Бернини, Давид

Чем эта скульптура отличается от более ранних итераций Донателло и Микеланджело? Учитывайте конкретные формальные элементы и контекст повествования.

Бернини также был неотъемлемой частью реконструкции Рима в 17 веке. Реконструкция началась в 16 веке и, наконец, завершилась драматической площадью перед собором Святого Петра в разгар периода барокко.

Дополнительно: Музей Метрополитен: Рим в стиле барокко

Умная история: площадь Святого Петра (см. также видео о соборе Петри и Балдаккино (ссылки слева))

Как эти вклады в собор Святого Петра связаны с концепцией «драмы» в искусстве барокко? Можете ли вы связать эти проекты с идеей Бернини о bel composto или «прекрасном целом» и объединении искусств?

Еще одна фирменная работа Бернини, в которой также используется концепция bel composto — экстаз святой Терезы. Эта работа снова связана с популярностью мистицизма в католической церкви во время Контрреформации. Посмотрите на обе скульптуры Бернини и прочитайте рассказ святой Терезы о ее встрече с ангелом (предмет скульптуры Бернини).

Эта работа снова связана с популярностью мистицизма в католической церкви во время Контрреформации. Посмотрите на обе скульптуры Бернини и прочитайте рассказ святой Терезы о ее встрече с ангелом (предмет скульптуры Бернини).

Умная история: Экстаз святой Терезы

Первоисточник: Отрывок из жизни святой Терезы

В каких терминах Тереза описывает свой духовный восторг? Чем это может шокировать или удивить современного читателя? Как скульптура Бернини передает слова Терезы? Какие формальные элементы и стилистические характеристики барокко особенно хорошо подходят для этой истории?

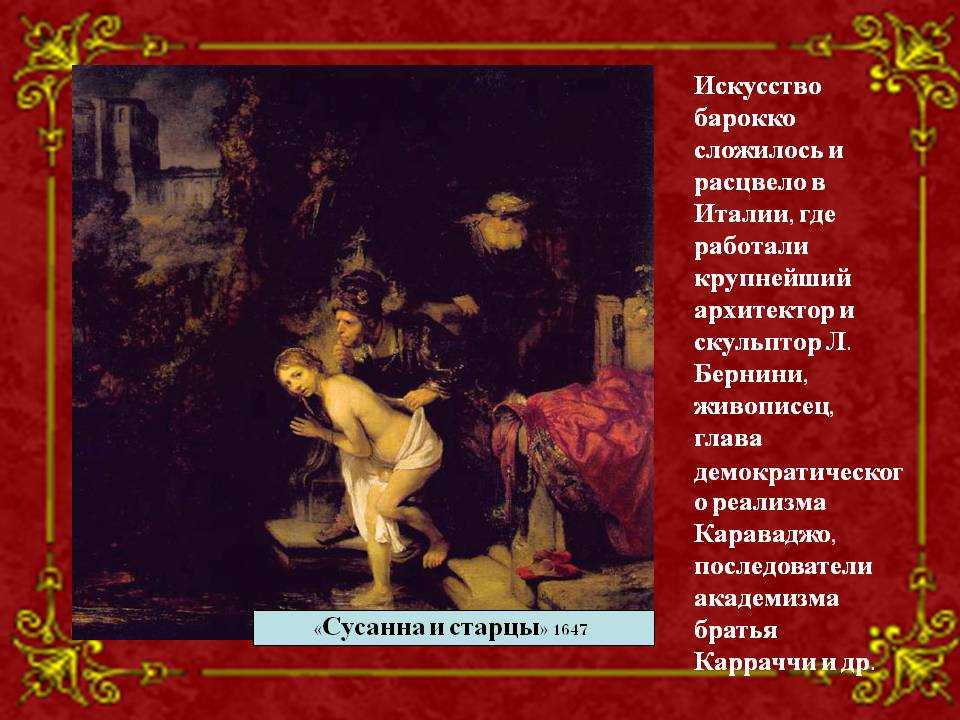

Живопись в стиле барокко Италия развивалась в нескольких разных направлениях: классицистические тенденции семьи Карраччи и их последователей, драматические и иллюзионистские потолочные росписи Гвидо Рени и Франческо Борромини и интенсивный натурализм Караваджо. Влияние Караваджо (1571-1610) широко ощущалось по всей Европе, породив множество последователей его драматически освещенных и чрезвычайно естественных композиций, которые радикально рассматривали как религиозные, так и светские темы.

Smarthistory: Caravaggio and the Caravaggisti

Дополнительно: Национальная галерея (Великобритания): биография Караваджо

Караваджо «Призвание святого Матфея» и

6 особенно характерны для его стиля и являются прекрасным примером тенебризм .

Умная история: Караваджо, Призвание святого Матфея

Какие элементы этой картины особенно «натуралистичны»? Как это отличается от того, как этот предмет был бы представлен в эпоху Возрождения? Как эта картина пытается вовлечь зрителя в драму?

Одной из самых преданных последователей Караваджо была Артемизия Джентилески (1593–1653), художница, которая смогла сделать успешную карьеру, несмотря на все институциональные и культурные барьеры, препятствовавшие становлению женщин художницами, существовавшие на протяжении 17 века. Она наиболее известна своими драматическими изображениями ветхозаветной истории Юдифи, убивающей Олоферна, сюжетом, который часто связывали с ее собственным травмирующим опытом.

Smarthistory: Джентилески, Юдифь, убивающая Олоферна

Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес (1599-1660) стал придворным художником испанской королевской семьи, создав одни из самых драматичных и загадочных портретов в истории искусства. В некоторых из его ранних работ вы можете заметить влияние реализма Караваджо, а также его собственный особый стиль.

Умная история: Веласкес, водонос Севильи

Какие элементы этой картины напоминают стиль Караваджо? Как эта, казалось бы, простая жанровая сцена рассказывает нам о классовой структуре Севильи XVII века?

По мере того, как карьера Веласкеса шла вверх, он получал больше королевских заказов, в том числе эту картину битвы, изображающую очень специфическую форму политической власти.

Дополнительно: Умная история: Веласкес, Капитуляция в Бреде

Искусство Веласкеса нашло возможности не только рисовать политическую пропаганду для власть имущих, но и создавать достойные портреты людей, которые в то время обычно не рисовались. Его портрет его порабощенного помощника является одним из таких примеров и ключевым напоминанием о вопиющем неравенстве и эксплуатации, которые сопровождали большую часть Эпохи Великих географических открытий.

Его портрет его порабощенного помощника является одним из таких примеров и ключевым напоминанием о вопиющем неравенстве и эксплуатации, которые сопровождали большую часть Эпохи Великих географических открытий.

Музей Метрополитена: портрет Хуана де Парехи

Эта картина была завершена как демонстрация таланта художника, когда он рассматривал возможность написать портрет папы.

Дополнительно: WGA: Портрет Иннокентия X (читать не обязательно, но посмотрите на изображение для вопроса ниже)

Сравнивая эти две картины, с какими людьми вы чувствуете себя наиболее связанными? Какие проблемы власти и репрезентации возникают между натурщиком, художником и зрителем в каждом из них?

Сложная динамика отношений художника, натурщика и зрителя еще глубже исследуется в самой известной картине Веласкеса Las Meninas , возможно, одной из самых значительных и влиятельных картин периода барокко и всей западной живописи.

Изменения коснулись всех сторон жизни России XVII в., в том числе культуры и искусства. Путь развития русской культуры в XVII в. пересекся с западноевропейским. В русском искусстве, развивавшемся изолированно на протяжении всего Средневековья до второй половины XVII в., появляются новые формы западноевропейского искусства. Постепенно меняется уклад русской жизни.

Изменения коснулись всех сторон жизни России XVII в., в том числе культуры и искусства. Путь развития русской культуры в XVII в. пересекся с западноевропейским. В русском искусстве, развивавшемся изолированно на протяжении всего Средневековья до второй половины XVII в., появляются новые формы западноевропейского искусства. Постепенно меняется уклад русской жизни. Голод и неурожаи, внутренние противоречия, восстания городских низов, крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова (1606), борьба с польской интервенцией характеризуют ситуацию начала века.

Голод и неурожаи, внутренние противоречия, восстания городских низов, крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова (1606), борьба с польской интервенцией характеризуют ситуацию начала века.

Уже не только при дворе, но и бояре заводят у себя музыку на «немецкий лад», у просвещенных западников появляются орган, клавикорды, флейты, виолончели. В XVII в. в Московской Руси начинают развиваться внекультовые формы домашнего музицирования — псальмы и канты.

Уже не только при дворе, но и бояре заводят у себя музыку на «немецкий лад», у просвещенных западников появляются орган, клавикорды, флейты, виолончели. В XVII в. в Московской Руси начинают развиваться внекультовые формы домашнего музицирования — псальмы и канты.

Для сторонников старой культуры, «ревнителей древнего благочестия», все западное чуждо, оно становится объектом отрицания и неприятия (протопоп Аввакум, Александр Мезенец и др.).

Для сторонников старой культуры, «ревнителей древнего благочестия», все западное чуждо, оно становится объектом отрицания и неприятия (протопоп Аввакум, Александр Мезенец и др.).

Например, в «Извещении о согласнейших пометах» старца Мезенца введены уже не только пометы, но и признáки, упрощающие чтение крюков. Исправление книг и певческих текстов «на речь» и борьба с многогласием тоже относятся к тому же типу явлений.

Например, в «Извещении о согласнейших пометах» старца Мезенца введены уже не только пометы, но и признáки, упрощающие чтение крюков. Исправление книг и певческих текстов «на речь» и борьба с многогласием тоже относятся к тому же типу явлений. близка к ситуации XI в. Так же как в Киевской Руси X—XI вв. столкнулись две разные культуры — языческая и византийская, в XVII в. старая русская средневековая культура приходит в столкновение с западноевропейской. В XVII в. противоречия этих двух культур обнажаются, возникает оппозиция — «старое» и «новое». Со «старым» связана древняя, благословленная веками средневековая каноническая музыкальная традиция, с «новым» — стиль барокко, партесное многоголосие западного типа. Старое монодическое, знаменное пение, подобно древней иконописи — как бы плоскостное, одномерное, противопоставлялось объемному, многоголосному искусству барокко. В нем возникает новое ощущение пространства. Его фактура, пышная, многослойная, воздушная, передает ощущение движения, типичное для всех видов искусства эпохи барокко.

близка к ситуации XI в. Так же как в Киевской Руси X—XI вв. столкнулись две разные культуры — языческая и византийская, в XVII в. старая русская средневековая культура приходит в столкновение с западноевропейской. В XVII в. противоречия этих двух культур обнажаются, возникает оппозиция — «старое» и «новое». Со «старым» связана древняя, благословленная веками средневековая каноническая музыкальная традиция, с «новым» — стиль барокко, партесное многоголосие западного типа. Старое монодическое, знаменное пение, подобно древней иконописи — как бы плоскостное, одномерное, противопоставлялось объемному, многоголосному искусству барокко. В нем возникает новое ощущение пространства. Его фактура, пышная, многослойная, воздушная, передает ощущение движения, типичное для всех видов искусства эпохи барокко. Замена одного стилевого направления другим происходила в острой борьбе, вызванной серьезной перестройкой в мировоззрении. Переход от искусства Средневековья к искусству барокко связывался с усилением светского начала, активным развитием новых музыкальных жанров и форм, новым типом музыкального мышления.

Замена одного стилевого направления другим происходила в острой борьбе, вызванной серьезной перестройкой в мировоззрении. Переход от искусства Средневековья к искусству барокко связывался с усилением светского начала, активным развитием новых музыкальных жанров и форм, новым типом музыкального мышления. Эпоха барокко в России была связана с бурным расцветом многоголосия. После столь долгого господства монодии, продолжавшегося почти 700 лет, начинается полоса господства многоголосия. Создаются партесные многоголосные композиции на 4, 8, 12 — до 48 голосов, причем нормой становятся произведения на 12 голосов. Вырабатываются приемы гармонического и полифонического письма. С середины XVII в. утверждается новый стиль партесного пения, соответствующий эпохе барокко, который нашел свое воплощение в партесных гармонизациях песнопений древних распевов, авторских композициях, в кантах, псальмах и концертах.

Эпоха барокко в России была связана с бурным расцветом многоголосия. После столь долгого господства монодии, продолжавшегося почти 700 лет, начинается полоса господства многоголосия. Создаются партесные многоголосные композиции на 4, 8, 12 — до 48 голосов, причем нормой становятся произведения на 12 голосов. Вырабатываются приемы гармонического и полифонического письма. С середины XVII в. утверждается новый стиль партесного пения, соответствующий эпохе барокко, который нашел свое воплощение в партесных гармонизациях песнопений древних распевов, авторских композициях, в кантах, псальмах и концертах. значительно усиливаются непосредственные связи России с Западной Европой6, но особенно важным в это время оказалось влияние украинско-белорусского просветительства, усилившееся с момента присоединения Украины к России (в 1654 г.). Объединение Украины с Россией способствовало преобразованию русской культуры. Являясь частью Речи Посполитой, Украина освоила многие особенности католической польской культуры. В начале XVII в. на Украине под воздействием польской культуры формируются новые формы художественного мышления, которые непосредственно связаны с западноевропейским влиянием, особенно итальянским. Польская культура через украинских музыкантов с середины XVII в. начинает активно воздействовать на культуру Московской Руси.

значительно усиливаются непосредственные связи России с Западной Европой6, но особенно важным в это время оказалось влияние украинско-белорусского просветительства, усилившееся с момента присоединения Украины к России (в 1654 г.). Объединение Украины с Россией способствовало преобразованию русской культуры. Являясь частью Речи Посполитой, Украина освоила многие особенности католической польской культуры. В начале XVII в. на Украине под воздействием польской культуры формируются новые формы художественного мышления, которые непосредственно связаны с западноевропейским влиянием, особенно итальянским. Польская культура через украинских музыкантов с середины XVII в. начинает активно воздействовать на культуру Московской Руси.

: «Пение казаков радует душу и исцеляет от печалей, ибо их напев приятен, идет от сердца и исполняется как бы из одних уст; они страстно любят нотное пение, нежные сладостные мелодии». В московском же «ирмолойном» — унисонном пении П. Алеппского удивило пристрастие русских к низким мужским голосам: «Лучший голос у них — грубый, густой, басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Как у нас он считается недостатком, так у них наш высокий напев считается неприличным. Они насмехаются над казаками за их напевы, говоря, что это напевы франков и ляхов»11.

: «Пение казаков радует душу и исцеляет от печалей, ибо их напев приятен, идет от сердца и исполняется как бы из одних уст; они страстно любят нотное пение, нежные сладостные мелодии». В московском же «ирмолойном» — унисонном пении П. Алеппского удивило пристрастие русских к низким мужским голосам: «Лучший голос у них — грубый, густой, басистый, который не доставляет удовольствия слушателю. Как у нас он считается недостатком, так у них наш высокий напев считается неприличным. Они насмехаются над казаками за их напевы, говоря, что это напевы франков и ляхов»11. Но самыми распространенными, ставшими широко известными в Москве, были три — киевский, болгарский и греческий. Их, по-видимому, привезли с собой украинские певцы, приезжавшие в Москву в 50-е гг. XVII в., и в частности из певческой школы Киево-братского монастыря, основателем которого был известный украинский просветитель и политический деятель Лазарь Баранович.

Но самыми распространенными, ставшими широко известными в Москве, были три — киевский, болгарский и греческий. Их, по-видимому, привезли с собой украинские певцы, приезжавшие в Москву в 50-е гг. XVII в., и в частности из певческой школы Киево-братского монастыря, основателем которого был известный украинский просветитель и политический деятель Лазарь Баранович.

Немало их и в южнорусском Ирмологионе. С внедрением партесного пения во второй половине XVII в. появились партесные многоголосные гармонизации киевского, болгарского и греческого распевов.

Немало их и в южнорусском Ирмологионе. С внедрением партесного пения во второй половине XVII в. появились партесные многоголосные гармонизации киевского, болгарского и греческого распевов.